京都マラソンは、全国から多くのランナーが集まる人気大会です。

京都マラソンの難易度と検索している方にとって、実際の完走率やコースの高低差、制限時間と関門の情報は気になるポイントではないでしょうか。

この記事では、京都マラソンのエントリー方法(抽選・先着やふるさと納税枠)をはじめ、参加人数や倍率、参加費の動向、さらには交通規制や駐車場事情など、初参加者にも役立つ内容を詳しく解説します。

また、当日の荷物預かりやエイドの充実度、参加賞やTシャツ、完走証などの特典、そして実際に参加した人の口コミまで網羅しています。

完走を目指すうえで必要な情報を、結果やデータをもとに整理しましたので、ぜひ最後までご覧ください。

■本記事のポイント

- 京都マラソンの制限時間や関門の厳しさ

- コースの高低差や完走率に基づく体力面の難易度

- 抽選や先着方式を含むエントリーの倍率と仕組み

- エイド・参加賞・荷物預かりなど当日の運営体制

京都マラソンで難易度の全体像と特徴

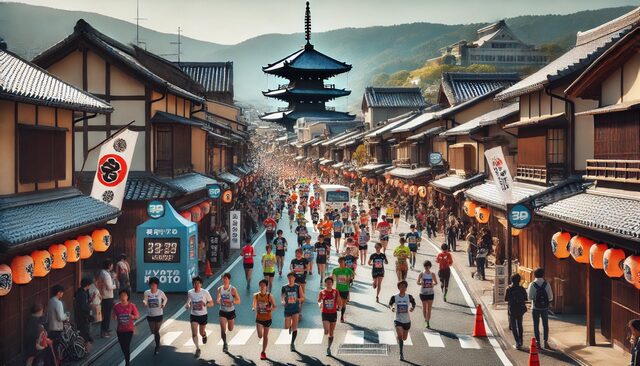

京都マラソンは、全国各地から多くのランナーが集まる人気大会ですが、その人気の背景には「難易度のバランス」が大きく関わっています。

風情ある京都の街を駆け抜ける魅力に対し、制限時間やコース設定がどのように完走難易度に影響するのかを知ることで、より的確な準備が可能になります。

ここでは、完走を左右する制限時間や関門の仕組み、過去の完走率の推移、そしてエントリー時点での倍率や人気の傾向について詳しく解説していきます。

制限時間と関門の厳しさ

京都マラソンの制限時間は号砲を基準に6時間です。

第1関門から第8関門まで設けられており、各関門ごとに閉鎖時刻が厳密に定められています。

たとえば第2関門はスタートから約1時間25分後、9.1km地点で閉鎖され、第8関門は41km地点で14:49に閉鎖され、15:00がフィニッシュ期限となります。

関門設定は単に距離だけでなく、号砲後のスタートブロックによるスタートロスも加味して計算されており、特に後方ブロックではスタートラインを越えるまでに20分前後の遅れがあり得ます。

そのためスタートブロックが後ろになると、6時間内完走を目指す場合でも関門に時間的余裕が少なくなり、ペース管理が難しくなることがあります。

注意点として、関門以外にも著しく遅れたと判断されればレース中止となる可能性があるため、計画的な走行と早めの関門通過を心がける必要があります。

完走率と結果の傾向

京都マラソン2025大会の速報値によると、完走率は93.1%に達しており、非常に高い水準です。

過去の大会でも2024年が92.4%、2023年は91.98%、2020年は93.87%と、毎年90%以上で安定しています。

これらの結果から、多くの市民ランナーが無理なく6時間以内に完走できる傾向がうかがえます。

ただし、完走率が高いとはいえ、関門や制限時間に引っかかるランナーも一定数存在します。

特にスタートブロックが後ろに配置されると、スタート時点でのペースロスが影響して前半の区間でペース維持が難しくなります。

このとき、30km以降で失速するケースも少なくありません。

初めて京都マラソンに参加するランナーであれば、完走に必要なペース配分や関門通過の時間帯を事前に把握し、余裕を持った計画を立てることが重要です。

コース上のエイドや給水所の位置も確認しておくと、体力温存に役立ちます。

倍率や人気から見る難易度

京都マラソン2025は抽選倍率が約2.1倍で、うち一般枠では2.2倍と比較的高い競争率でした。

京都市民枠やサブ3.5・4応援枠では倍率が1.6から1.7倍とやや低めですが、一般枠では多くの応募が集中しています。

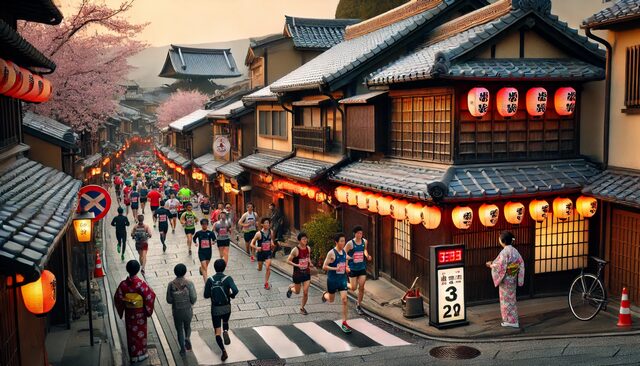

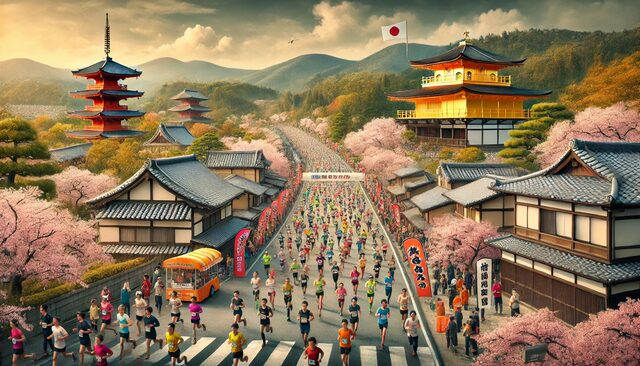

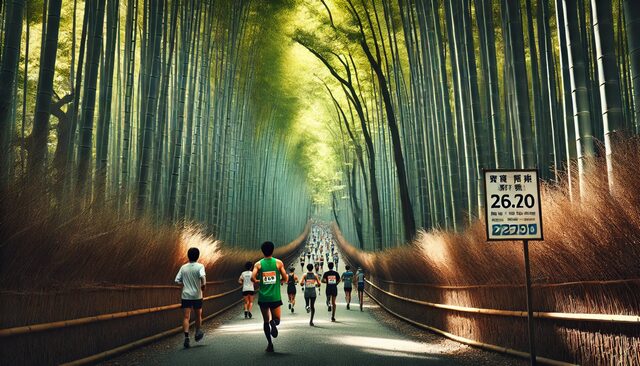

まず、大会の人気ですが、京都の文化的魅力や歴史のある景観を満喫しながら走れる点が大きな要因です。

嵐山や平安神宮、鴨川沿いなど、ランナー目線で京都ならではの情景を楽しめるため、旅行ランとしても人気があります。

そのことにより、申し込み数は定員の約1.9倍から2.1倍に達しており、定員割れとは無縁です。

倍率の高さは出走の難易度を示す一方で、当選枠以外にもふるさと納税枠の先着制申込も存在するため、抽選に外れた場合でも出走の可能性を残せる点はメリットと言えます。

とはいえ、倍率2倍程度は市民ランナーにとって決して異常に高いわけではありません。

これだけの注目大会でありながら、倍率が極端に跳ね上がっていないのは、ぼったくりというよりも大会規模と人気のバランスが取れている証拠とも言えます。

参加意欲があるなら、挑戦する価値は十分にあるでしょう。

口コミ評価から見る主な感想

京都マラソンに参加したランナーの口コミでは、応援やサポート体制に関する声が非常に多く見られます。

たとえば、給水所が14か所、給食所が8か所に設置されており、トイレも約1kmごとに配置されていて利便性が高かったという評価が目立ちます。

設置数や距離が明記されているトイレ案内板も好評です。

また、コース全体での応援やボランティアのホスピタリティに対する感謝の声も多く、「京都らしい」雰囲気を感じながら走れる点が評価されています。

たとえば、沿道に舞妓さんがいたり、京都名物の生八つ橋やあんぱんのエイドが用意されていたりすることも、ランナーの励みになりました。

一方で改善を望む意見もあります。

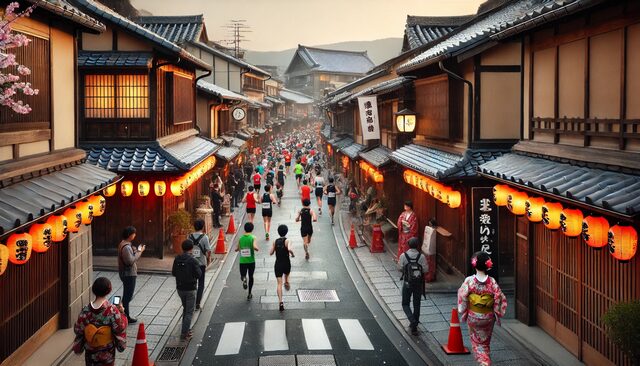

特に道幅が狭い区間があり、スタート直後や鴨川沿いの区間で渋滞が起きやすいため、スタートブロックの位置によっては走りにくかったという声も少なくありません。

加えて前半の小刻みなアップダウンが思った以上に脚に負担をかけ、ペースを崩しやすいという意見もあります。

初めての大会参加者にも分かりやすい要点としては、充実したランナーサポートと京都らしい雰囲気を楽しめる一方、道幅の狭さや起伏による体への負担には注意が必要だということです。

京都マラソンの難易度とコース高低差の分析

京都マラソンは「観光地を走る楽しさ」が注目されがちですが、実はコース設計が完走の難易度に直結する重要な要素です。

特に高低差や後半の坂、そしてエイドや給水の配置次第で、レースの展開は大きく左右されます。

ここでは、最大約75mの高低差や、前半と後半で異なる坂の特性、さらに完走を支えるエイドの内容や給水体制、そして大会当日の交通規制や駐車場事情など、走りきるために知っておきたいポイントを詳しく解説します。

コースの高低差は最大約75m

京都マラソンのコースでは、標高差がおよそ70から75メートルあり、これが難易度に大きな影響を与えています。

最も低い地点はスタート地点の西京極運動公園で標高約25m、最高地点はスタートから16から18km地点付近の約100mで、つまり最大高低差は約75mです。

この高低差が意味するのは、地味ながらも着実に体力を削るアップダウンの連続です。

特に前半に登場するこの上りは距離こそ短くても、後半に備えたエネルギー配分を誤ると深刻な疲労につながります。

さらに脚へのダメージは累積しやすく、後半まで持たせる走りが求められます。

とはいえ、標高差自体は大きすぎないため、坂に慣れた練習を取り入れておけば対策可能です。

事前にゆるめのペースで高低差区間を想定した走行練習をしておくことが、完走に近づく鍵となります。

前半のアップダウンと39kmの関門

序盤から10km過ぎにかけて、小刻みなアップダウンが続きます。

特に西大路通や仁和寺・龍安寺方面へ向かう区間では、高低差約50mほどの上りがあり、リズムを乱されやすいポイントです。

その後、中盤から30km地点までは比較的フラットな区間が多く、京都らしい景色を楽しみつつ走りやすい構成です。

しかし、30kmを過ぎて河川敷ルートに入る前後にも起伏があり、思ったより負担がかかることがあります。

最大の難所は39km付近の上り坂です。

ここは約50mの高低差があり、多くのランナーがペースダウンしやすい区間です。

あるランナーは「最初から歩くと決めていれば精神的に楽」と語るほどで、この判断が完走への分かれ道にもなります。

いずれにしても、前半は温存しつつ、後半のこの39km地点の上り坂に向けた戦略的なペース設定が重要です。

その結果、体力の温存と精神的な準備の両方が整えば、難所を乗り越えて完走へつながります。

コース上でのエイド配置と給水体制

京都マラソンでは、レース中に14か所の給水所が設けられ、水・スポーツドリンクが提供されます。

各給水所には複数台のテーブルが設置され、テーブルごとに3番、5番などの表示があり、自分の位置で落ち着いて補給できるよう配慮されています。

さらに第1および第12給水所以外にはマイカップやマイボトル専用の給水エリアも併設されていて、環境にも配慮しています。

給食も各所で提供され、バナナ・ゼリー・せんべい・おにぎりなどがランナーのエネルギー補給を助けます。

なかには京都の名物菓子や塩分チャージタブレットなど、地元色を感じられる品も見られます。

ただし給食は数量に限りがあるため、こまめな給水と必要に応じた補助食の持参も推奨されます。

このような体制がある一方で、混雑時は給水所での行列や、水や食料が不足するケースもまれにあります。

そのような事態を避けるため、給水所では早めに補給を受け、混雑を避ける工夫が重要です。

事前に配置場所を把握しておくと安心して走行できます。

交通規制と駐車場の注意点

大会当日は京都市内の主要道路で大規模な交通規制が実施され、特にコース周辺では自家用車の進入が制限されます。

緊急車両やバスの運行を円滑にするため、京都市は「ノーマイカーデー」を呼びかけており、公共交通機関の利用が強く推奨されています。

市営駐輪場については、指定30か所が大会当日の午前7時から午後8時まで無料開放されますが、自転車等以外の民間駐車場や車の利用は対象外で、利用者負担となります。

車で来場する場合、会場周辺の駐車場は規制や混雑により利用が困難なため、事前に民間駐車場を予約するか、公共交通を活用することが望ましいです。

またバスは一部運休や経路変更となる系統が多数あり、通常より遅延が発生することが予想されます。

会場へ向かう際は時間に余裕を持ち、シャトルや公共交通機関の利用を前提にした移動計画を立てると、快適に大会に臨めます。

京都マラソンの難易度を左右する参加準備と制度

京都マラソンは走力だけでなく、事前の情報収集と制度の理解が完走の成否を左右します。

特にエントリー方式の違いや倍率、参加費、そしてふるさと納税枠の活用方法は、初参加の方にとって分かりづらい点も多く見られます。

また、参加賞や完走証の内容、当日の荷物預けや受付の流れについても、スムーズな参加のためには知っておきたい情報です。

ここでは、それぞれの制度や準備内容を具体的に解説し、より確実に大会を楽しむためのヒントをお伝えします。

エントリー方式:抽選 先着と倍率比較

京都マラソンのエントリー方式は大きく分けて「抽選枠」と「ふるさと納税枠(先着順)」があり、一般的には抽選によって出走枠が決まります。

2025年大会ではマラソン部門の総エントリー数は約29,447人で、定員16,000人に対して倍率は約2.1倍でした。

一般枠では2.2倍、市民枠では約1.7倍、ボランティア経験者枠は約1.3倍、サブ3.5・サブ4応援枠は約1.6倍と、枠によって倍率に差があります(市民枠や優先枠の落選者も一般枠再抽選対象に含まれる)。

ふるさと納税枠では、10万円以上の寄付でと先着順に約760人分の出走権が提供されます。

この枠は抽選なしで参加可能なため、抽選に外れた場合の有効なルートとなります。

ただし先着順ゆえに早期申し込みが不可欠で、定員に達し次第締め切られます。

このようなエントリー方式は、倍率が示す人気の高さを反映しつつ、先着制の枠で出走機会が確保できる柔軟性を持っています。

ライフスタイルや申込タイミングに応じて、適切な方式を選ぶことが肝要です。

参加費と参加人数の動向

京都マラソン2025の参加料は国内居住者で17,500円、海外からのランナーは30,000円となっています。

RUNNET利用時には別途事務手数料やシステム手数料も加わるため、支払総額は18,000円前後になることもあります。

以前の大会と比べると、国内参加料はやや上昇傾向にあり、京都市内・市外で料金差のある2026年大会では市内居住者で18,500円、市外19,500円、海外は35,000円程度へと再設定されています。

参加人数については、2025年大会の実施報告によればランナー参加人数は13,169人、総エントリーが30,801人に対し、最終出走者数は16,000人程度に絞られました。

定員に近い出走者数が確保されており、人気の高さを裏付けています。

過去の動向でもおおむね定員以上の応募があり、安定した規模感で開催されています。

参加費の上昇はランナー負担の増加につながりますが、そのぶん運営やサポート体制が充実しており、大会全体の質は高まっています。

一方で費用感を事前に把握しておくことで、予算的な計画もしやすく、無理のない参加判断ができるようになります。

ふるさと納税枠や参加賞の活用

京都マラソンでは、ふるさと納税枠(10万円以上の寄附)先着760名に出走権が付与されます。

寄附者には大会当日のランナー受付、専用手荷物返却、特別更衣室、フィニッシュでのフォトスポットや家族招待パスなど、限定の特典が多数用意されています。

寄附料は税金控除の対象になるため、実質的な個人負担を抑えつつ出走権を得られるのが魅力です。

ただし先着制であるため、早めの申し込みが必須です。

一般抽選で落選した場合でも、この枠を使えば出走可能性を確保できます。

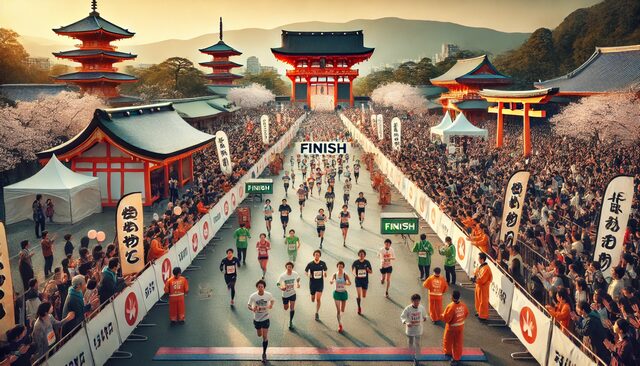

参加賞としては、大会オリジナルの出走記念タオルや完走賞のメダルがあり、特に完走メダルは京都らしいデザインで評判です。

グッズの一部は有償(例:ネックゲイターやマイカップ)で選択購入が可能ですが、参加記念品として有料のアイテムを活用することもできます。

Tシャツや完走証の内容

京都マラソンでは近年、参加賞としてTシャツではなく、マルチウェイカバー(防寒ネックウォーマー代用)が提供されてきました。

これは2月の寒さをふまえた選択で、必要性の高いギフトとされています。

ただTシャツ希望の声も根強く、参加者アンケートでは「Tシャツが欲しい」との要望があることが明記されています。

完走証については、大会当日に速報版のWEB完走証が配布され、3月上旬には正式な記録版完走証がダウンロード可能です。

フルマラソンの完走メダルはゴール後すぐに首にかけてもらえ、京都らしいデザインや品質に対して高い満足度を寄せる声も多く、思い出として大切にできるものとなっています。

荷物預かりや受付の流れ

一般出走者向けのランナー受付は、大会前々日と前日に「みやこめっせ」で実施されます。

受付にはWEB参加票(二次元バーコード)と本人確認書類(原本)が必要で、代理受付は認められていません。

時間に余裕を持って訪れることが求められます。

手荷物預けはスタート会場で行い、入口で渡した袋はフィニッシュ地点で返却されます。

中身が飛び出さないように袋の口はしっかり結び、貴重品や破損しやすいものは入れないよう注意が必要です。

ふるさと納税枠での出走者は、大会当日にも受付可能で、専用手荷物返却や特別更衣室の利用が可能です。

このような違いがあるため、自分がどの枠で出走するかにより、受付や荷物取り扱いの流れを事前に確認しておくことが重要です。

【まとめ】京都マラソンの難易度について

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。