東京マラソンに挑戦したいけれど、実際どのくらいの難易度なのか気になっていませんか?本記事では、東京マラソンの難易度と検索している方に向けて、完走までに押さえておきたい要素を網羅的に解説します。

制限時間や関門の厳しさ、コースの高低差、完走率や結果の傾向などを具体的に紹介し、初心者でもイメージしやすいようにまとめました。

さらに、倍率の高い抽選や先着方式のエントリー事情、定員割れの可能性、ふるさと納税枠の活用法、参加費や参加賞(Tシャツなど)といった事前準備に役立つ情報も網羅しています。

人気の理由や参加人数の推移、当日の交通規制や駐車場事情、荷物預かりサービス、エキスポの楽しみ方、エイド活用による補給方法など、走る以外の攻略ポイントも充実しています。

口コミやペースメーカー、芸能人の参加情報も含めて、東京マラソンを目指すあなたに必要な情報を余すことなくお届けします。

完走証の入手方法までしっかり確認して、万全の準備で本番に臨みましょう。

■本記事のポイント

- 東京マラソンの完走に必要な走力やペース配分

- 抽選倍率やエントリー方法など出場の難しさ

- コースの高低差や関門配置による体力管理の重要性

- 参加賞や完走証、当日の運営環境に関する詳細情報

東京マラソンの難易度がわかるポイント

東京マラソンに挑戦するうえで気になるのが「どのくらい難しいのか?」という点ではないでしょうか。

特に初参加の方にとっては、制限時間やコースの特性、完走できるかどうかが不安材料になりやすい部分です。

ここでは、東京マラソンの難易度を判断するために押さえておきたい重要なポイントを整理しました。

走力や準備に応じた適切な対策を立てるためにも、ぜひチェックしておきましょう。

次項から詳しく解説していきます。

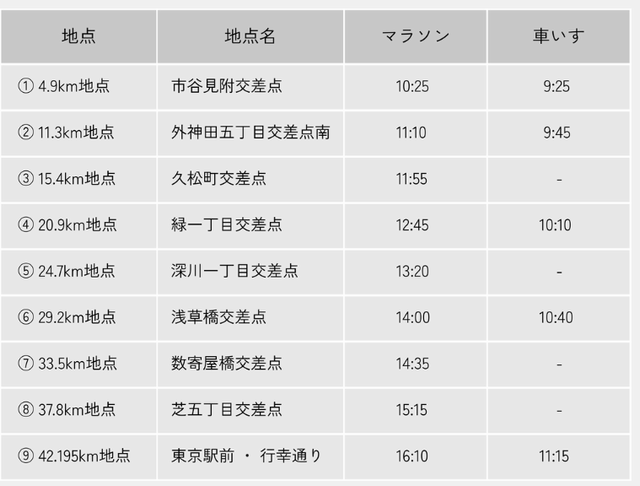

制限時間と関門

制限時間はマラソンの制限時間が7時間と定められており、9時10分号砲スタートでゴールの16時10分までに完走しなければなりません。

これはスタート直後の混雑やエントリー時のロス時間も含めて、あらかじめコース全体で想定したタイム配分が必要になるという点に注意が必要です。

関門は全9か所が設置されており、例えば9.9kmの第2関門や30.1kmの数寄屋橋交差点などはとくに多くのランナーが時間内に通過できず、関門収容バスも待機するポイントになっています。

制限時間の合格基準としては、概ね1kmあたり8分30秒前後(時速約7.06km)で走行できれば関門を難なくクリアできるとされています。

ただし、スタートラインを踏むまでに20分ほどかかる場合は、全体のペースを見込んで走らなければならず、無理なスタートダッシュは控えるのが賢明です。

このため関門タイムに追われないよう、レース前の練習で一定ペースを保てるように慣れておくことが大切です。

関門に引っかかると収容されるリスクがあるので、念入りなペース管理と体調維持が求められます。

完走率と平均タイム

完走率は例年95%以上と非常に高く、たとえば2024年大会では96.6%、2023年大会では95.6%でした。

天候や気温など大会当日の条件によって変動することがありますが、悪条件の年でも90%台後半の完走率を維持しており、初心者でも完走の可能性は高いと言えます。

平均タイムに関しては、2021年のデータでは男子のグロスタイム平均が約4時間33分48秒、女子が約4時間52分09秒でした。

ネットタイムとの差は平均3分ほどで、比較的安定した走行環境が整っていることがうかがえます。

年代別では50~54歳男性の平均タイムが約4時間34分08秒、女性が約4時間58分36秒と報告されており、60~64歳ではさらにやや遅れたタイムになる傾向があります。

初めて参加するランナーにとっては、これらのタイムや傾向を参考に目標タイムを設定し、ペース練習や走力アップの計画を立てることが成功への鍵です。

一方でメリットだけではなく、完走率が高いからといって油断すると、ペース管理ができず足がつったり関門に間に合わなかったりする注意点もあります。

したがって体調管理やペース練習を積んでおくことが重要です。

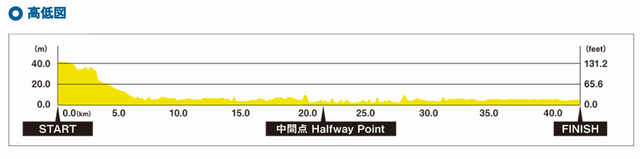

コース高低差の影響

コース高低差は東京マラソンの難易度を左右する重要な要素です。

初期の6~7kmで約35mほど下り坂が続き、そこからはほぼ平坦な構造となっているため走りやすい設計です。

下り区間では自然とスピードが乗るものの、後半の平坦区間に備えて序盤からペースを守る必要があります。

坂道で脚を使いすぎると後半に疲労が残りやすいため注意が必要です。

前半の下りが速すぎると無意識に脚を使ってしまい、後半に失速するリスクがあります。

そのため、序盤の下り区間では呼吸とフォームを意識して、疲労をためずに走りきる工夫が重要です。

折返しが少なく、高低差が極端にない設計は、ランナーにとって精神的にも安定感があります。

ただし、微妙な坂道が数回ある区間も存在します。

たとえば16~25kmにかけて、電車や陸橋によるアップダウンが複数回挟まれています。

これらは大きな坂ではないものの体力の消耗につながるため、コースマップで事前に把握しておくことが効果的です。

こうした準備が、当日の走りを大きく左右します。

ペースメーカーによる助走

ペースメーカーは大会が設定する目安ペースを示す存在で、選手が必ず着いて走る義務はありません。

自分で判断してレースを進めることが基本です。

東京マラソンでは世界記録級のランナーに対応するため、優秀なペーサーを契約していますが、条件により途中離脱することもあり得ます。

理想的なペースメーカーは、一貫した安定したラップを刻む能力が求められます。

不安定なペースだと後続ランナーがついていけず、レースリズムを崩す原因となります。

特に女子ランナーをエスコートする場合は、精神的な安心感も重視されるため、気遣いのできる性格の人が好まれます。

給水ポイントや風、坂の影響でペーサーとの距離が開いたりペースが乱れたりする現場も見られます。

たとえば給水時にはランナーとペーサーの間が離れやすく、誤差の原因になりがちです。

そのため自らのペース感覚を育てておくことが大切です。

ペースメーカーはあくまでも補助的な役目であり、自分の走力や感覚を信じて臨むべきです。

口コミはどうなのか確認しよう

東京マラソンの口コミを調べると、「高速コース」「参加しやすい」「初挑戦者にも向いている」といった好意的な意見が多く見受けられます。

特にコースの起伏が少なく記録が狙いやすいという評価が目立ちます。

応援が途切れず、沿道の声援がランナーを励ますという声も多く、精神的なサポートになるとの口コミもあります。

一方で、2024年大会ではペースメーカーの走行ペースが不安定だったため、「走りづらかった」「リズムが狂った」という批判的な意見も出ています。

こうした事例から、ペースメーカーの影響に頼りすぎると逆に走りづらさを感じる可能性もあることがわかります。

また、スタート直後の混雑や給水時のペーサーとの距離感など、運営や環境による個別の困りごとを指摘する声もありました。

特に初心者ランナーは多くの人が同時に走り出すという点で不安を感じるかもしれません。

そのため口コミを参考にしつつ、自身に合ったペース管理やランニング戦略を立てることが大切です。

東京マラソンの難易度を左右する要因

東京マラソンの完走を目指すうえで重要なのは、自分の走力だけではありません。

実は「参加のしやすさ」や「参加賞の魅力」、「エントリー時の倍率」など、難易度に影響するさまざまな外的要因が存在します。

どんなに準備万端でも、抽選に外れてしまえばスタートラインにも立てませんし、参加費や大会グッズの情報を事前に知らないと余計な不安を抱えることにもなります。

ここでは、東京マラソンの難易度を高める要素や意外な落とし穴を詳しく解説していきます。

抽選 先着の倍率と定員割れある?

東京マラソンへの出走権は、かつて先着順だったエントリー方式から現在は完全抽選制に移行しています。

都民枠やプレミアム会員枠など複数のルートがありますが、一般枠の倍率は例年約9から12倍と非常に高い競争率です。

都民向け枠は約33倍とも報じられており、参加希望者の多さがうかがえます。

過去には抽選応募数が定員に達しない「定員割れ」や二次募集が行われた大会もあります。

ただし東京マラソンに関しては、日本最大級の都市型マラソンとしてほぼ定員割れすることはなく、常に応募が上回る状況が続いています。

そのため、当選には運だけでなく複数回申込むなど戦略的な対応が欠かせません。

一方で、抽選制により公平性は確保されていますが、参加できる朗報を得られなかった人にはやや冷たい印象もあります。

その点を理解したうえで、エントリーチャレンジに臨む姿勢が重要だといえます。

参加人数と人気の関係

東京マラソンは世界的にも規模が大きく、2024年大会では約3万6697人が出走し、そのうち約3万5443人が完走、完走率は96.6%に達しました。

また2023年大会でも出走約3万8420人と一定の規模を維持しており、運営上の安定感も伺えます。

人気の背景には、大会ブランドやコース設計、応援の盛り上がりなどが影響しています。

国内外から注目を集め、世界マラソンメジャーズの一角として高い認知度と信頼を持つ大会です。

応募者数も多く、一般枠における倍率が10倍を超える現状が示すように、参加希望者の熱量は依然として強いといえます。

ただし、近年では大会運営や参加費への慎重な意見も増え、他大会と同様に一部で定員割れが話題になることもあります。

しかし東京マラソンそのものは依然として高人気を誇っており、参加希望者が後を絶たない状態です。

競技力や目的によってエントリー方法を検討する必要があります。

参加費の相場と参加賞

東京マラソンの参加費は、国内ランナー向けで税込19,800円です。

海外ランナーは230ドルで設定されており、これには事務手数料や消費税も含まれています(マラソン種目の場合)。

参加費は他都市型大会と比較して高めですが、大会規模や運営サポート、メジャー大会としての価値を踏まえると納得感があります。

ただし、参加費の高騰に対する慎重な声もあり、金銭面の負担を感じる方には事前準備が欠かせません。

参加賞自体は無料で提供されることもありますが、エントリー特典として景品やグッズが別途抽選や有料オプションになる場合もあります。

たとえば2025年大会では、公式シグニチャーTシャツが有料で、事前抽選によって購入権が与えられる形式でした。

参加費に含まれない物もあるため、費用構成をしっかり理解したうえでエントリーすることが大切です。

Tシャツや参加賞の内容

公式シグニチャーTシャツは大会記念として人気が高く、2025年大会では抽選購入となり、応募から当選メールまでに混乱が報告されました。

デザインは毎年刷新され、ロゴや配色にテーマ性があるためコレクション性が高いのが特徴です。

一方、サイズ違いや当選者の名前が誤って送られるトラブルも報告されており、運営側の注意力にも注視が必要な点です。

参加賞にはTシャツ以外に、完走後のメダルやタオル、記念品など大会オリジナルの品が含まれるケースもありますが、公式発表がないと明示されていないこともあります。

抽選方式でTシャツを別途取得する形式は、参加者にとって費用以外の検討事項を増やすことになります。

必ず大会要項を確認し、参加賞の性質と取得方法を把握しておくことが安心につながります。

結果や完走証はどこで確認出来るか

完走後のタイムや順位、記録証などは、大会公式サイトや「マイエントリー」画面で確認できます。

速報値は大会直後に「記録検索(速報)」として公開され、後日正式記録として認定されれば、確定版がサイトに反映されます。

例えば2025年大会では3月2日から速報が、3月12日には記録確定版が発表されました。

また記録証(WEB完走証)は、完走者向けに公式サイトやRUNNETから発行できる仕組みです。

RUNNETでは大大会結果ページ内の「WEB完走証」ボタンから好みのテンプレートを選び、PDFやJPEG形式で保存できます。

2025年大会に関しては、3月21日以降にダウンロード受付が始まりました。

大会当日の記録から数週間待つ必要があるものの、正式な記録証発行は確実にサポートされています。

そのため自身の結果を問題なく確認できるという安心感があります。

東京マラソンの難易度を攻略する方法

東京マラソンを完走するには、事前の練習だけでなく、エントリー戦略や当日の行動計画も重要な鍵になります。

ただ走るだけではなく、荷物の預け方や交通規制の影響、エイドの活用法まで、細かな準備が結果を左右します。

また、どんな著名人が参加しているかを知っておくことで、当日のモチベーションアップにもつながるかもしれません。

ここでは、東京マラソンの難易度を上手に攻略するための具体的な方法をご紹介していきます。

エントリーの戦略と抽選先着

東京マラソンの出走権を得るには、複数のエントリー方法とその組み合わせが大きな鍵になります。

ONE TOKYOプレミアム会員になることで、プレミアム枠+一般枠への二重チャレンジが可能になり、当選確率が格段に上がります。

この戦略はエントリーの最初から最後までチャンスを広げる効果的な方法です。

また、エントリー期間の開始直後に申請することで、システムトラブルや早締めのリスクを避けられ、安全に応募できます。

さらに、チャリティ枠を利用すれば、高額な寄付を伴いますが出走率ほぼ100%という選択肢もあります。

複数の枠を組み合わせてエントリーすることが、実質的に「当選率を上げる戦略」になります。

関門攻略とペース配分

東京マラソンの完走には、制限時間7時間と全9か所の関門を見越したペース配分が不可欠です。

1kmあたりのペースを約8分30秒(時速7.06km)に設定すれば、34.2km地点の第七関門までは余裕をもって通過でき、以降は歩きや給水時間を含めても完走ラインに届く視野が開けます。

特に序盤は混雑によるスタートロスを見込んで、無理に速く走らないよう計画するのが賢明です。

中盤(15から30km)は「壁」と呼ばれる疲れが出るエリアなので、補給や給水を確実に行いつつイーブンペースを維持する工夫が重要です。

終盤(30km以降)は精神力も試されるため、1kmずつ確実に進める意識が功を奏します。

ペース表や時計を活用し、関門通過時刻を頭に入れておくと安心感が生まれます。

荷物預かりや交通規制に駐車場の注意点

東京マラソンでは、荷物預かりサービスを利用するにはエントリー時に申込みが必要で、有料(約1,100円・税込)です。

サイズは大会指定45L袋に収まる範囲で、水筒やガラス瓶、貴重品などの持ち込みは禁止されており、ルール違反があると預かってもらえません。

預けた荷物は返却まで取り出せず、主催者は紛失や破損に対する責任を負わないため、注意が必要です。

また、交通規制は大会当日の数時間にわたり行われ、沿道や周辺道路では車両通行が制限されます。

コース沿いの駐車場も原則出入り不可となるため、車で来場する場合は規制時間帯を避けて駐車する必要があります。

公共交通機関の利用が強く推奨されるのはこのためです。

エキスポやエイド活用で補給を効率化

大会前に開催される「東京マラソンEXPO」は、スポーツギアやアパレルの展示・販売、デモンストレーションなどを行う日本最大級のランニングイベントです。

参加者はもちろん一般来場者も無料で楽しめ、最新のランニング用品を実際に触れて選べる貴重な場となります。

当日の給水や補給サポート(エイド)は、コース上に設けられており、水やスポーツドリンク、ジェルなどが提供されます。

これを効率よく活用すれば、持ち物が少なくて済み、身体の水分バランスを保ちながら走り続けることが可能です。

直前にEXPOで補給アイテムや情報を確認できるのもランナーにとって大きなメリットとなります。

芸能人はどんな人が参加しているか

東京マラソンには毎年、一般参加者とともに著名人や芸能人が参戦し注目を集めています。

2025年大会では、お笑い芸人の猫ひろしさんが2時間29分40秒でフィニッシュし総合188位に入りました。

またタレントの井上咲楽さんは3時間24分23秒で「サブ3.5」を達成し、多くのファンを驚かせました。

小島よしおさんも3時間53分36秒で完走し、注目を浴びました。

芸能人の参加はレースに華を添え、目標設定や自己ベスト更新を後押しする要素にもなります。

一方で、彼らのタイムに影響されすぎて自分のペースを見失う可能性もあるため、素直に応援しつつ自分の走りを優先する姿勢が大切です。

【まとめ】東京マラソンの難易度について

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。