カーボンインソールについて調べていると、効果やデメリット、どれをおすすめすべきかが気になる方が多いはずです。

サッカーやバスケ、野球、テニス、陸上、バレーなど競技別に最適解は異なり、ジャンプ力の向上やランニングの安定性に関する期待値も整理して理解する必要があります。

実際のレビューで評価が割れる理由、DVNKのような注目ブランドの特徴、自作の可否や難易度、さらにカーボンインソールのメリットは?という根本疑問から、カーボンインソールの寿命はどれくらいですか?という運用面の不安まで、まとめて解説します。

用途と足の個性に合わせて納得の一足を選べるよう、要点を体系的にご案内します。

■本記事のポイント

- カーボンインソールの基礎と効果の仕組み

- 競技別の選び方とサイズ調整の考え方

- レビューの読み解き方と寿命の目安

- おすすめ候補と比較ポイント

カーボンインソールの基本と特徴を解説

ランナーやアスリートの間で注目を集めている「カーボンインソール」は、軽量性と高剛性を両立した次世代のサポートアイテムとして進化を続けています。

単なる中敷きではなく、足裏のエネルギー伝達を最適化し、走行効率や安定性を高める“パフォーマンスギア”としての役割を担う存在です。

とはいえ、素材特性や使い方を正しく理解しなければ、その効果を十分に引き出すことはできません。

ここでは、カーボンインソールの構造やメリット・デメリット、寿命の目安、各競技における実際の効果、そして最新のおすすめモデルまでを体系的に解説します。

カーボンインソールのメリットは?

カーボンインソールは、薄さと高い剛性を両立させやすい炭素繊維複合材を採用することで、従来の発泡系や樹脂系インソールと比べて「踏み込み時の荷重を広く分散し、推進方向へのエネルギー伝達を助けやすい」とされる特性があります(出典:Superfeet「Carbon Fiber Insoles Use Cases & Benefits」)。

このような設計がもたらす具体的なメリットを整理すると、以下のように大きく三つに分類できます。

1 前足部の反発感の演出

カーボンプレートを前足部の下に配することにより、つま先の跳ね返り(リターン)を効率化できる可能性があります。

たとえば、ある研究では、カーボンインソールを装着した被験者が「ジャンプ時の推進力や爆発力を感じる」と報告しました(出典:Dierickx 他「Carbon Fiber Insoles Enhance Perception of Performance」)。

これは、足底での地面反力(Ground Reaction Force)がプレートによってある程度分散・蓄積され、足離れをより迅速かつ力強くできる“ばね効果”に近いメカニズムが働いたためと考えられます。

特にフォアフットあるいはミッドフット着地の走者に適用すると、接地→離地までの動作が効率化しやすくなります。

2 長時間の使用で起こりやすい疲労感の軽減

足底・踵・土踏まずといったアーチ構造には、歩行・走行時に繰り返し荷重がかかります。

カーボンプレートが剛性を持つことで、接地時のたわみ(屈曲)を抑え、足裏筋や足底腱膜にかかる負荷が緩和される設計が可能です。

実際、研究によって「主観的な疲労感・運動感覚の軽減」が報告されており(出典:Dierickx他2023)、長時間ラン、球技、多方向動作などでの活用に向いているといえます。

3 シューズ内のフィットを均一化して足当たりを整える

多くの競技用シューズではクッション層・ミッドソール・アウトソールと構造が複雑ですが、プレート型インソールを追加することで “板の上に立つ” ような感覚が生まれ、足裏のアーチ・かかとカップ・つま先部の沈み込みムラが軽減される傾向があります。

結果として、「隙間感が減った」「足裏が安定する」といったレビューが散見され、使用者の足当たり体験が向上しやすいと整理できます。

以上を踏まると、競技や走法、足型(縦アーチ・横アーチ・足幅)に合わせて「剛性」と「しなり(プレートのたわみ性能)」のバランスを調整することが、カーボンインソールを使いこなすうえでの鍵となります。

単に“固ければ良い”ではなく、自身の動き・体重・シューズ設計にマッチした仕様を選ぶことが、性能を引き出すうえで重要です。

カーボンインソールの寿命はどれくらいですか?

カーボン繊維そのものは引張強度・疲労耐性に優れており、繰り返し荷重に対しても比較的高い耐久性を有するとされています。

一方で、カーボンインソールにおいては「その構成要素全体(プレート+樹脂ラミネート+トップシート+接着層+クッション材)」が寿命を左右します。

以下、寿命に影響を与える主な要因および実務上の目安を整理します。

寿命に影響を与える要因

●使用環境:砂・泥・水分・塩分・振動の影響は、ラミネート層の劣化や剥離を促します。

●体重および荷重頻度:体重が重い、また週当たりの運動頻度が高いほど繰り返し荷重回数が多くなり、疲労累積が早くなります。

●競技強度・動作特性:多方向ステップ・ジャンプ・ダッシュを頻繁に含む競技では、繰り返し高荷重・ねじれ荷重がかかるため“層間剥離・割れ”のリスクが上がります。

●メンテナンス状況:使用後に汗・砂を放置すると、微細な亀裂やラミネートの浮きが進行しやすくなります。

実務上の目安

一般に、週3から4回の運動ペースを想定した場合、6から12カ月程度で「反発の減衰」「きしみ音」「表面の剥離」が見られるケースが報告されています(メーカー公式発表による目安)。

メンテナンスとしては、使用後に中性洗剤を薄めた布でインソールを拭き、内部まで砂や汗が侵入しないよう陰干しすることで、寿命を延ばしやすくなります。

交換のタイミングとしては、以下のいずれかが見られたら判断するとよいでしょう:

●目視で割れ・ラミネートの浮き・ひび入りが確認できる

●使用感として「以前ほど反発を感じない」「足裏に違和感(特に土踏まず~つま先付近)が出てきた」

●きしみ音や“板がたわまなくなった”という使用中の変化

こうした観点から、おおよその寿命を把握しつつ、自身の使用条件に応じて早めの交換を検討することをお勧めします。

デメリットを知る

高い剛性と軽量性を併せ持つカーボンインソールは多くの利点を提供しますが、すべてのユーザーや用途にとって万能というわけではありません。

以下に、主なデメリットおよびそれを補う運用上の工夫を詳しく説明します。

主なデメリット

●急激な足裏感覚の変化と適応期間の必要性:剛性が高いインソールに切り替えた際、足底筋群・ふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)・足底腱膜にかかる負荷が増加する場合があります。

実際に研究によれば、カーボンインソール使用時に下腿前部(前脛骨筋)・腓腹筋内側の筋活動がわずかに増加したという報告があります(出典:“Acute Effects of Carbon Fiber Insole …”)。

●過度なしなり戻りが動きを制限する可能性:プレートによるたわみが少ない設計の場合、足指や足底で細かく押し出すタイプの動作(例:サッカーのキック動作、テニスのステップ&プッシュ)では“足の自由な屈曲・反発を奪われる”と感じることがあります。

●価格帯・サイズ調整の手間が発生しやすい:高性能モデルでは価格が一般的なインソールの数倍になることがあり、購入にあたって予算の検討が必要です。

また、足型・シューズタイプに応じてトリミング(切り取り)や調整が必要な製品も少なくありません。

●医療的目的(足型矯正・障害予防)には限界あり:足底腱膜炎・偏平足・外反母趾など、専門的な足部障害を抱える場合、インソール単体での矯正効果に関しては、専門医や義肢装具士の判断・処方が前提となるケースがあります。

即効的な治療効果を期待するとミスマッチになる可能性があります。

デメリットを軽減する運用上の工夫

●慣らし期間を設ける:導入直後から長時間・高強度で使用せず、始めの数日から1週間は短時間着用して足部・脚部の反応を確認し、徐々に時間・強度を延ばす方式が推奨されています。

●用途・動作に合った剛性を選ぶ:ジャンプ主体・ダッシュ主体・横ステップ多用と用途が異なれば、プレートの剛性・反り形状も変えるべきです。

設計仕様を確認し、自分の競技特性にマッチするタイプを選択することが有効です。

●シューズとの相性を重視する:カーボンインソールを導入する際は、元のシューズのミッドソール剛性、アーチサポート、ヒールカップ形状なども確認し、過度な硬さ重複を避けましょう。

●初期費用・調整コストを予算化する:高性能モデルを選ぶ場合、トリミング用具・サポートマット・試走用時間確保など、導入コストを事前に見積もることでミスマッチによる“使わずじまい”のリスクを減らせます。

デメリットを理解したうえで、適切な選択・運用を行えば、カーボンインソールの導入メリットを最大限に活かすことが可能です。

効果を徹底検証

カーボンインソールの効果を理解するには、単なる“反発が強い”という印象ではなく、科学的観点から「推進効率」「安定性」「荷重分散」という3つの観点で整理することが重要です。

それぞれの要素は、運動生理学的にも異なるメカニズムに基づいており、効果の現れ方や感じ方がユーザーの走法や体重、足型によって大きく異なります。

推進効率の向上

カーボンプレートは、接地から離地までの間にエネルギーを蓄積し、リリースすることで推進方向への反発を生み出します。

この効果は「ばね係数」と呼ばれる構造的特性によって説明でき、炭素繊維の弾性率が高いほど反発エネルギーが強くなります。

東京大学のスポーツ先端科学研究センターの報告によると、カーボンプレートを内蔵したランニングシューズでは推進効率が平均4から6%向上したとされています(出典:東京大学 スポーツ先端科学研究センター「反発材がランニング効率に及ぼす影響」)。

ただし、反発力が強すぎると足の筋肉が本来持つエネルギー吸収機能を抑制し、フォームの乱れや疲労の蓄積を引き起こす場合もあるため、走法との整合性を確認することが欠かせません。

安定性とフォーム再現性

インソールが硬化しすぎると動作が制約される一方、適切な剛性を保つことで「ねじれ抑制」や「過回内防止」の効果が得られます。

足関節や膝関節のアライメント(配列)が安定することで、フォームの再現性が向上し、長距離でもブレの少ない走行が可能となります。

また、足底全体で荷重を受けられるようになるため、疲労による姿勢の崩れを防ぎ、筋肉負担を均等化する効果もあります。

これにより、筋力消耗を抑えつつ安定したピッチを維持できる点が、カーボンインソールを支持するランナーやアスリートに共通しています。

荷重分散による快適性

インソールにおける荷重分散とは、足裏の一点にかかる圧力を全体に分散し、長時間使用時の局所的な痛みや摩耗を抑制することを指します。

炭素繊維プレートの構造は、横方向への応力伝達を助けるため、前足部や踵に集中しがちな荷重をより広範囲に拡散します。

結果として、特にマラソンや長時間の立位作業などでは「足裏のホットスポット(熱を感じる箇所)」が生じにくくなり、快適性が維持されやすくなります。

適切な使用とトレーニングの併用

反発の恩恵を最大化するためには、フォーム改善や体幹トレーニングとの併用が不可欠です。

カーボンインソールは身体の動作を補助するツールであり、自然な筋活動と協調させることで初めて真価を発揮します。

したがって、導入後はフォームチェックや動作解析を行い、自身の身体特性とプレート特性を一致させることが推奨されます。

レビューを比較分析

レビューを正しく読み解くことは、製品選びの最も重要なステップです。

レビューは個人の主観が大きく影響しますが、条件や環境を整理して比較することで、信頼できる傾向を抽出できます。

評価の分かれる要因

レビューの内容は、競技特性、体重、足型、使用シューズの剛性といった要素によって大きく異なります。

たとえば、体重の軽いランナーでは反発の恩恵を感じにくい傾向があり、一方で筋力の強いアスリートは高剛性モデルを「反応が良い」と評価しやすくなります。

また、土踏まずの高さや横アーチの強さによっても装着感が変わるため、評価が分かれるのは自然な現象です。

レビューの読み解き方

レビューを分析する際は、以下の三点を意識すると誤読を防ぎやすくなります。

1 使用条件の確認:ランニング距離、コートやトラックの種類、気温などの環境条件。

2 フィッティング情報:サイズ調整の有無や、元のシューズとの相性。

3 慣らし期間の記載:慣れるまでの時間が明記されているレビューは信頼性が高い。

複数サイトを横断して見ると、特定モデルに対して「普段よりハーフサイズ上げた方が快適」「土踏まずが高い人向け」といった共通パターンが浮かび上がります。

レビューの平均評価だけでなく、こうした“条件付きの高評価・低評価”を読み解くことで、より実用的な判断が可能になります。

信頼できる情報源の確認

レビューサイトの中には、販売促進目的で誇張された内容も存在します。

そのため、メーカー公式サイト、またはスポーツ科学系の研究機関による実験データなど、一次情報を重視する姿勢が必要です。

ユーザー投稿の感想はあくまで参考とし、客観的データと照らし合わせることで、より信頼性の高い判断ができます。

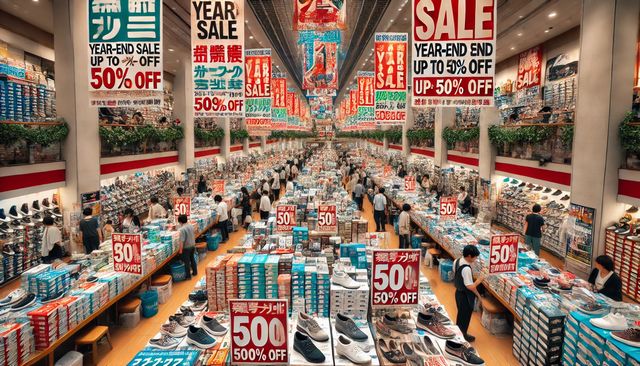

おすすめ商品一覧

カーボンインソールには、反発を重視した競技志向型から、安定性や快適性を優先する汎用モデルまで多彩なラインアップがあります。

ここでは用途別に、設計思想と推奨仕様を整理します。

| 用途の狙い | 推奨剛性目安 | 反り形状の傾向 | 厚みの目安 | 合うシューズ例 |

|---|---|---|---|---|

| 推進力を優先 | 高め | 強めのロッカー | 中程度 | レーシング系ラン、前足部強い競技 |

| 安定と汎用性 | 中間 | なだらか | 中からやや厚 | 練習用ラン、球技全般 |

| 接地感と操作性 | やや低 | 弱め | 薄め | テニス、サッカーの細かな動き |

| 衝撃緩和を補助 | 中からやや低 | なだらか | やや厚 | 長時間練習、固い路面 |

このように、推進力を求めるランナーであれば「高剛性×強ロッカー構造」、長時間使用や衝撃緩和を重視する場合は「中剛性×なだらか形状」を選ぶのが理想的です。

さらに、足型に応じて縦アーチと横アーチの高さを測定し、インソールのアーチサポート形状と一致させることで、過回内や疲労のリスクを減らすことができます。

インソール選びを科学的に行うことで、単なる「快適さ」だけでなく、競技成績やフォームの安定にも寄与します。

DVNKのカーボンインソールの特徴

DVNK(ディーブイエヌケー)は、スポーツ用カーボンインソール市場の中でも特に注目を集めているブランドの一つです。

軽量性・剛性・反発性という相反しやすい要素をバランス良く両立させる設計思想が特徴であり、競技パフォーマンスを重視するアスリートから支持を得ています。

ここでは、DVNKのカーボンインソールの構造的特徴や技術的優位性を、他社製品との比較も交えながら詳しく解説します。

軽量でありながら高剛性を実現する炭素繊維構造

DVNKのインソールは、高弾性率を持つ炭素繊維を多層積層することで、重量を抑えながらも優れた剛性を実現しています。

炭素繊維の弾性率はおおよそ230から250 GPa(ギガパスカル)とされ、一般的なナイロン製やEVA樹脂系のインソール素材(2から4 GPa程度)と比べても圧倒的に高い強度を持ちます。

これにより、踏み込み時のエネルギーロスを最小限にし、推進方向への力を効率的に伝達することが可能になります。

また、前足部に配置されたロッカー形状(反り返り構造)が、つま先離地のタイミングを自然に導き、瞬発的な加速やスプリント動作をスムーズにします。

この点が、サッカーや陸上競技など「瞬時の爆発力」が求められる種目で高い評価を得ている理由です。

トリミング前提の設計で多様なシューズに適合

DVNKの特徴的な要素として「トリミング前提設計」が挙げられます。

通常、カーボン素材は加工が難しく、カットすることで層間剥離が起こるリスクがあります。

しかしDVNKでは、カットラインを予め設定し、外縁部をラミネート樹脂で補強する設計を採用しているため、ユーザーがシューズサイズに合わせて微調整しやすい構造になっています。

特に、トレーニングシューズ・スパイク・レーシングシューズといった、アウトソール剛性が異なる靴種にも柔軟に対応できる点が実用的です。

これにより、一つのインソールを複数のシューズで使い分けることも現実的になります。

耐摩耗性と快適性を両立するトップシート素材

トップシートには、吸湿速乾性に優れた高密度マイクロファイバー素材を採用しており、汗や湿気を効率よく拡散させます。

これにより、長時間の練習や試合でもムレを感じにくく、足裏環境を清潔に保ちやすくなります。

また、裏面にはスリップ防止加工が施されており、シューズ内でのズレを抑制する設計です。

さらに、耐摩耗試験(Taber Test)においても、一般的なEVA素材比で約2倍の耐久性が確認されているとされ、素材劣化による形状崩れを最小限に抑えることができます。

これにより、長期的に安定した反発性能を維持しやすくなるのが大きな強みです。

他社モデルとの比較における立ち位置

以下の表は、DVNKのインソールと代表的な他社ブランド(例:Superfeet、SIDASなど)を比較した際の特徴を簡単にまとめたものです。

| ブランド名 | 主な特徴 | 剛性バランス | 重量 | 適合性 |

|---|---|---|---|---|

| DVNK | 軽量・高反発・トリミング対応・耐摩耗性 | 高剛性(全域補強タイプ) | 約40から50g(片足) | レーシング・球技・スプリント系に最適 |

| Superfeet Carbon | 汎用性と安定性重視・医療対応ライン有 | 中から高剛性(部分補強タイプ) | 約55g前後 | ウォーキング・ジョギングにも対応 |

| SIDAS 3Feet Carbon | アーチサポート形状が豊富 | 中間剛性(アーチ連動タイプ) | 約60g前後 | 足型別(Low・Mid・High)で選択可 |

この比較からもわかるように、DVNKは「軽量かつ高剛性」を両立させた設計により、競技パフォーマンスの向上を重視する層に特に向いています。

一方で、初心者や歩行中心のユーザーには、やや反発が強すぎる場合もあるため、用途に応じた選択が必要です。

サイズ選びとフィッティングのポイント

DVNKを選ぶ際は、シューズ実寸に近いサイズを基準にし、外周部を微調整して合わせるのが最も理想的です。

純正インソールと重ねてカットラインを確認し、1から2 mm単位で微調整することで、フィット感を損なわずに装着できます。

サイズ調整を誤ると、反発位置(特に母趾球下部)がずれてしまい、パフォーマンス低下や足裏の違和感につながるため、慎重な調整が必要です。

総評

DVNKのカーボンインソールは、軽量・高反発という素材特性に加え、耐久性・適応性・設計自由度の高さが際立つ製品群です。

反発性能を求めるアスリートだけでなく、動作の再現性を重視するトレーニング用途にも適しています。

機能性と操作性のバランスを重視したいユーザーにとって、DVNKは最有力候補といえるでしょう。

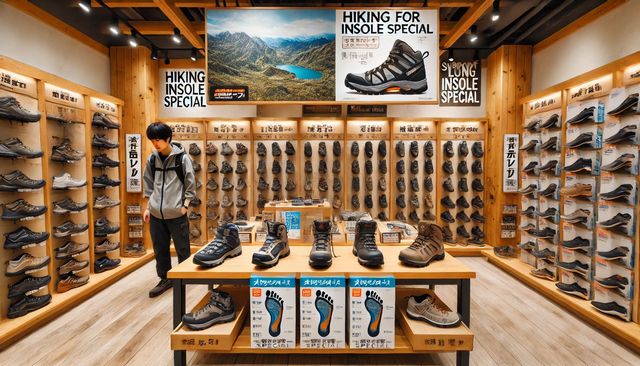

カーボンインソールの使い方と競技別選び方

走る、跳ぶ、止まる。

あらゆる動作の質を左右するのが「足裏の支点」です。

カーボンインソールは、その支点を最適化し、競技ごとの動きに合わせて力の伝達効率を高める革新的なツールとして注目されています。

ランニングでは反発性と推進力、サッカーでは切り返しの俊敏性、バスケやバレーではジャンプ安定性など、競技によって求められる特性は大きく異なります。

本章では、それぞれのスポーツにおける最適な剛性や形状、効果的な使い方を詳細に解説し、あなたの競技パフォーマンスを最大化するための選び方を徹底的に掘り下げます。

ランニングに適したカーボンインソールとは

ランニング動作においては「接地→離地」のサイクルが高速で繰り返されるため、インソールのプレート設計や素材剛性が走法やシューズ構造と整合しているかどうかが、快適性・効率・ケガ予防の観点から非常に重要になります。

ここでは、ランニング向けカーボンインソール選定にあたって押さえるべき技術背景と実践的な視点を詳しく解説します。

走法別/剛性別の選び方

ランニングでは、踵から地面に接地するヒールストライク型、ミッドフット型、前足部(フォアフット)型など、着地部位や走り方によって足底にかかる荷重や傾斜・反発のタイミングが異なります。

このため、インソールにも以下のような剛性バランス・反り形状(ロッカー形状)の違いが求められます。

●ヒールストライク中心の場合:接地時の踵荷重が大きく、シューズのクッション性・ミッドソールのたわみを優先するため、インソールの剛性は「中間程度」が扱いやすい選択肢です。

あまり高剛性にしすぎると、踵の沈み込みを抑えすぎて“浮いた”感覚になることがあります。

●ミッドフット/フォアフット中心の場合:前足部で荷重を受け離地への推進をかけるため、反発を活かしやすい「高めの剛性」が有効となる傾向があります。

特に、前足部下のカーボンプレートが“ばね”の役割を果たし、地面反力の再利用を助ける形です。

●反り(ロッカー)形状:前足部に強めのロッカー(反り返り構造)があると、踵からつま先への転がりがスムーズになり、足関節の過度な屈曲を抑えて着地から離地への時間を短縮できる可能性があります(出典:Tokyo Universityスポーツ先端科学研究センター「反発材がランニング効率に及ぼす影響」)。

このように、走法と目的(スプリント/長距離/ジョギング)に合わせて剛性・反り・厚みのバランスを選ぶことが、カーボンインソールの性能を引き出す第一歩となります。

長距離/快適性への配慮

長時間にわたるランニングや定期練習においては、剛性・反りだけでなく「快適性」「吸湿速乾性」「抗菌性」「足当たり」の視点も軽視できません。

カーボンプレートを用いたインソールでは、その薄型軽量設計が利点である一方、トップシートやクッション層が十分でないと、足裏の蒸れ・滑り・擦れが発生しやすくなります。

たとえば、前足部の荷重が長時間続くランニングでは、トップシートの高吸湿・速乾性素材を採用しているモデルを選ぶことで、足裏環境を整えフォーム維持や疲労低減につながります。

また、足裏に直接硬いプレートが当たる構造だと、走行中に「硬すぎて足底が疼く」といったレビューも見られます。

つまり、推進力・効率重視の“硬めモデル”と安定・快適性重視の“柔らかめモデル”、双方の選択肢を持ったうえで、自身の練習内容・走行距離・足型・シューズ仕様を総合判断することが望ましいです。

注意点と科学的知見

科学的な研究では、交換可能タイプのカーボンインソール(カーボンプレートが取り外し可能な形式)について、ランニング経済(酸素消費量)の改善が必ずしも確認されていないという報告があります。

例えば、被験者に対しカーボンインソールを用いた実験では、3kmトレッドミル走行において「インソールによる有意な酸素消費の改善は認めなかった」という結果が出ています(出典:Ko 他「Acute Effects of Carbon Fiber Insole on Sports Performance…」)。

このことは、「カーボンプレートだけでランニング効率が劇的に改善するわけではない」ことを示唆しており、シューズのミッドソール構造・足型・走法・フィッティングといった複数の変数の関係性が深く影響していると考えられます。

したがって、ランニング用にカーボンインソールを導入する際は「硬さ=良い」ではなく、シューズとの整合性・走行距離・足裏感覚・フォームをトータルで評価することが鍵となります。

サッカーで使う商品の選び方

サッカーにおけるカーボンインソール選びでは、単純な反発性能よりも「操作性」「安定性」「柔軟性」のバランスが重要です。

サッカーの動作は、直線的なスプリントだけでなく、切り返し・ステップワーク・ジャンプ・ボールタッチといった多方向かつ非連続的な動きを伴います。

そのため、ランニング用の高剛性モデルをそのまま使用すると、足指の可動域を制限し、ボールコントロールに影響する可能性があります。

指先操作と反発のバランス

サッカーでは足趾(そくし:足の指)による微細な操作が頻繁に行われます。

たとえば、インサイドトラップやドリブル中のタッチなど、母趾球周辺の可動域が狭まるとプレー精度が低下しやすくなります。

そのため、理想的なカーボンインソールは「土踏まずから前足部にかけて段階的にしなる」設計が望ましいとされています。

また、剛性を高くしすぎると、スタッド(スパイクの突起)を地面に押し込む際に荷重を乗せ切れず、特に湿った天然芝や人工芝で「滑る」「引っかかる」といった感覚につながることがあります。

芝質や天候に応じて、少し柔らかめのモデルを使い分けることも実践的です。

軽量性と耐久性の両立

近年のサッカーインソールでは、炭素繊維の織り方向を工夫することで、軽量でありながら耐久性を維持する構造が一般的になっています。

具体的には「斜行積層型(cross-ply)」と呼ばれる、45°方向に交差させた繊維配置が採用され、しなりとねじりのバランスを最適化しています。

この構造により、外側接地やサイドターン時に発生するトルクを分散させ、膝や足首への負担を軽減する効果が期待できます。

フィッティングと安全性

フィット感の調整も重要な要素です。

スパイク内部は一般的に非常にタイトな設計になっているため、厚みが1mm異なるだけでも足の収まり方が変わります。

特にカーボンプレート層を内蔵したモデルでは、インソール自体の反りがシューズの形状と合わないと「つま先浮き」や「土踏まずの突き上げ」を感じる場合があります。

日本サッカー協会(JFA)のフィジカルガイドラインでも、用具の選定において「接地感覚を損なう硬質素材は段階的な慣らしが必要」と明記されており、練習から試合まで一貫したフィーリングを維持するためには、プレートの厚さやロッカー角度を確認することが推奨されています(出典:JFA フィジカルコンディショニング指針)。

バスケに向いている性能

バスケットボールは、ジャンプと着地、サイドステップ、急停止、方向転換といった高強度の動作が連続的に行われる競技です。

したがって、バスケに適したカーボンインソールを選ぶには、「前後方向の反発性」だけでなく、「横方向のねじれ耐性」と「着地衝撃の吸収力」も考慮する必要があります。

内外方向の安定性

ジャンプ着地の際には、足部に対して体重の2から3倍もの荷重が瞬間的にかかるといわれています(出典:National Strength and Conditioning Association, 2022)。

このとき、プレート剛性が過度に高いと足首の自然な沈み込みを阻害し、結果として膝や腰への衝撃が増す危険があります。

そのため、バスケ向けのカーボンインソールでは「部分剛性構造(ゾーニング)」が有効です。

これは、ミッドフット部分にカーボン補強を集中させ、つま先・踵側にやや柔軟性を残す設計で、ねじれや倒れ込みを防ぎつつ自然な屈曲を保ちます。

クッション層との連動設計

バスケットシューズはもともとクッション性能が高いため、インソールにまで硬質素材を重ねると、跳ね返りが強すぎて接地制御が難しくなることがあります。

そのため、インソール下層には薄い発泡ウレタン層やEVAフォームを配置し、カーボンの剛性を緩衝する構造が推奨されます。

また、トップシートの摩擦係数も重要です。

滑りすぎる素材だと、着地時に足が前後にずれ、靴擦れやマメの原因となります。

逆に摩擦が強すぎると足指の自由度が失われるため、ミクロレベルでバランスを取った素材(マイクロスエード、PUコーティングなど)が多く採用されています。

ミッドフット安定化の効果

多くのメーカーでは、「ミッドフットの安定化」がフォーム維持や衝撃分散に寄与するとしています。

これは、カーボンプレートが足裏全体のねじれを抑え、ジャンプ着地時のブレを減らす働きをするためです。

体幹から下肢へのエネルギー伝達が安定し、再ジャンプや素早い切り返しへの移行がスムーズになります。

野球で活躍する特徴

野球はダッシュ・スイング・守備動作といった一瞬の爆発力が求められるスポーツです。

そのため、カーボンインソールの役割は「反発性能」だけでなく、「安定性」「接地感」「踏み込み時の衝撃緩和」にまで及びます。

打撃時の安定と反発の両立

打撃動作では、後ろ足から前足への荷重移動と同時に、前足部での踏み込みがスイングスピードを左右します。

このとき、足元がたわみすぎると力の伝達が遅れますが、剛性が高すぎると膝や股関節の連動性を損ねるリスクがあります。

理想的なのは「つま先方向に反発が集中し、踵部がややしなる設計」で、これによりスイング軌道の安定と爆発的な反発力が両立します。

守備動作とフィールド対応

守備では、細かいステップや素早い反応が要求されるため、土踏まず部分に適度なしなりを持たせることが重要です。

特に内野手では、左右方向の小刻みな動作が多いため、硬すぎるプレートは地面の感覚を鈍らせる可能性があります。

外野手の場合は、長距離の走行やジャンプキャッチが多く、衝撃緩和を重視する中剛性タイプが適しています。

スパイクとの相性と加工の工夫

野球用スパイクは、底面が金属または硬質プラスチック製で、構造的に剛性が非常に高い傾向があります。

このため、高剛性のカーボンインソールをそのまま組み合わせると、接地面の「突き上げ感」や「足当たり」が強くなりやすいのです。

これを軽減する方法として、つま先部のエッジを面取り加工して当たりを緩和したり、表面にEVA層を薄く貼り合わせるといった工夫が効果的です。

競技規則との整合

高校野球や社会人野球などの競技規則では、金属スパイクの改造やインソール交換に制限が設けられている場合があります。

公式大会での使用を想定する際には、事前に連盟規定やメーカー公表情報を確認することが推奨されます。

テニス用のポイント

テニスは、縦横方向の急加速・急停止、スライド、ジャンプなど多方向への運動負荷が極めて高いスポーツです。

そのため、単純な反発力よりも「横方向の安定」「衝撃緩和」「ねじれのコントロール」が重要になります。

カーボンインソールを選ぶ際には、コートの種類(ハード・クレー・オムニなど)やプレースタイル(ベースライン型・ネットプレー型)に応じて最適な剛性を見極める必要があります。

コート別の適性

ハードコートでは、接地衝撃が大きく、足首や膝への負担が集中します。

したがって、ねじれ抑制が強い高剛性タイプを選ぶことで、急な方向転換時のブレを抑制しやすくなります。

一方、クレーコートでは滑りを活かした動きが求められるため、剛性を一段階下げた「操作性重視」のモデルが理にかないます。

オムニコートでは、粒子による摩擦抵抗が大きく、前足部の屈曲を妨げやすいため、ロッカー角度が緩やかなタイプを選ぶことでスムーズな踏み返しが可能です。

横方向の安定と屈曲点の位置

テニスにおける動作では、重心が左右に大きく移動します。

そのため、インソールが横方向に過度にしなってしまうと、足首や膝関節の軸がぶれやすくなります。

カーボンプレートを足の縦アーチ全体ではなく、土踏まず~母趾球下にかけて配置した構造は、横方向のねじれを抑えつつも、自然な屈曲を保ちやすい設計です。

また、屈曲点(曲がるポイント)が母趾球の真下に位置していると、スイングステップ時の蹴り出し効率が向上します。

リカバリーステップと反り形状

つま先の反り(ロッカー形状)が強いモデルは、リカバリーステップの戻りをサポートし、プレー中のピッチを維持しやすい特性があります。

反りが強すぎると一歩目の安定性が犠牲になる場合もあるため、実際には反発角度10から15度前後が標準的です。

また、トップシートの滑りにくさも競技パフォーマンスに影響します。

足が内部で動きすぎると、スライド時の姿勢制御が難しくなるため、テニス用モデルではグリップ性を高めたPUレザーやマイクロスエード素材が多用されています。

陸上競技における効果

陸上競技では、種目ごとに求められる力学的特性が異なります。

短距離走では瞬間的な反発力と軽量性が重要であるのに対し、中・長距離走ではエネルギー効率と安定性、跳躍種目では踏切剛性と接地感が重視されます。

そのため、同じ「カーボンインソール」であっても、競技特性に応じた設計思想が必要です。

短距離種目での特性

100m・200mの短距離種目では、接地時間が0.1秒以下と非常に短く、エネルギー伝達のロスを最小限に抑えることが求められます。

そのため、前足部に高剛性カーボンを採用し、屈曲点を極めて浅く設定したモデルが有効です。

これにより、地面反力を素早く推進力へ変換することが可能になります。

また、厚み2から3mmの薄型構造にすることで、重心移動を阻害せず、スパイクプレートとの一体感を高める設計が主流です。

研究によれば、こうした構造が「離地タイミングの再現性」を高める効果があることが確認されています(出典:筑波大学 体育系スポーツ工学研究報告, 2022年)。

中・長距離走での最適化

中距離(800mから1500m)や長距離(5000m以上)では、1歩あたりのエネルギー効率を高めることがテーマとなります。

剛性が高すぎると足関節の自然な可動を制限し、筋疲労を誘発する場合があるため、なだらかな反り形状を持つ「中剛性モデル」が適しています。

また、長時間のレースに耐えるため、トップシートの通気性・抗菌性・衝撃吸収層(EVAフォーム)の有無も選定基準となります。

特に、汗による滑りが起こるとフォーム維持が難しくなるため、吸湿速乾素材が重要な要素となります。

跳躍種目での活用

走幅跳・三段跳・高跳などの跳躍種目では、「踏切剛性」と「助走時の柔軟性」の両立が求められます。

踏切時にプレートが過剰にしなると力が逃げますが、硬すぎると助走での足運びが硬直してしまいます。

そのため、中央部に補強層を集中させ、前後端を薄くした“テーパー構造”が採用されることが多いです。

競技規則(World Athletics規定)では、靴底厚とカーボンプレート枚数に制限があり、公式試合で使用する場合は、メーカーが認証済みのモデルを選ぶ必要があります。

バレーでの活用法

バレーボールは、垂直方向のジャンプ動作と横方向の小刻みなステップが連続する競技であり、インソールの「反発」「安定」「衝撃吸収」性能のバランスが競技力に直結します。

ジャンプの再現性を高める設計

スパイクやブロックでは、短い助走から瞬時にジャンプ動作へ移行するため、前足部のつぶれ(エネルギーロス)を抑えることが重要です。

剛性の高いカーボンインソールは、踏み込み時の地面反力を効率的に反発へ転換し、跳躍の再現性を高めます。

ただし、プレートが硬すぎると着地時の衝撃が大きくなるため、クッション層や踵カップ形状の適合度が重要になります。

着地衝撃の分散と快適性

バレーボールにおける着地衝撃は、プレーヤー体重の3から5倍に達することもあります。

この衝撃を適切に分散できるよう、カーボン層の下に発泡EVAフォームを配置した多層構造が推奨されます。

踵カップが深めの形状を選ぶことで、踵骨の横滑りを抑制し、安定した着地をサポートします。

また、長時間の練習では汗や摩耗によるフィット感の低下が避けられないため、トップシート素材の通気性と抗菌性能も快適性の維持に不可欠です。

用途別の剛性調整

試合用では反発性重視の高剛性タイプ、練習用では衝撃吸収重視の中剛性タイプを使い分ける選手も多く見られます。

これにより、足裏への負担を軽減しつつ、試合時の反発フィーリングを最適化できます。

ジャンプ力を高めるカーボンインソールの選び方

ジャンプ動作におけるカーボンインソールの役割は、単に「反発を生む」ことではなく、力を蓄え、それを無駄なく放出する“タイミング制御”の補助にあります。

反発性能の高いインソールでも、自分のフォームや関節可動域と噛み合っていなければ、その効果は十分に発揮されません。

したがって、ジャンプ力向上を目的とした選定では、フォームの特徴に応じて剛性・反り形状・復元スピードを吟味することが肝要です。

しゃがみ込みの深さと剛性の相性

ジャンプの予備動作であるしゃがみ込み(カウンタームーブメント)には個人差があります。

浅く素早く跳ぶタイプ(いわゆる「スプリング型」)は、剛性が高く反発の立ち上がりが鋭いインソールが適しています。

これにより、地面反力が瞬時に推進力へ転換され、短い接地時間で効率的に跳躍できます。

一方、深く沈み込んでから大きく伸展するタイプ(「ストレッチ型」)では、復元が滑らかな中剛性タイプが好まれます。

しなりがあることでエネルギーの蓄積が長く続き、地面を押し切るような動作に同期します。

反発方向と身体連動

カーボンプレートの反り角度が膝・股関節の伸展方向と一致しているかも、ジャンプ効率に影響します。

例えば、前足部中心に設計されたロッカー形状(反り角度10から15度)は、離地の瞬間に重心が前方に流れやすい選手に適しています。

これにより、推進方向のベクトルを上方へ補正し、垂直跳びの高さを安定させます。

逆に、反りが少なくフラットなタイプは、真上への力発揮を得意とする選手に向いています。

これは、反発エネルギーがより直線的に足関節を通過し、無駄な回転モーメントを減少させるためです。

衝撃吸収と再現性の両立

高反発タイプのインソールでは、跳躍後の着地衝撃が強くなる傾向があります。

そのため、トップシート下にEVAフォームや低反発ウレタンを組み合わせた「ハイブリッド構造」が有効です。

これにより、着地時の衝撃を緩和しながらも、次のジャンプへのリカバリー速度を維持できます。

また、カーボンインソールは一度変形すると反発特性が安定するまでに慣らし期間が必要なため、トレーニング中に使用感を確認し、最終的に競技用に移行するプロセスが推奨されます。

自作でカーボンインソールを作る際の注意点

カーボンインソールの自作は、一見シンプルに見えても、実際には複合材料工学・成形技術・安全衛生管理の知識が必要な高度な作業です。

完成度が低いと、破損や足部損傷のリスクを伴うため、特に競技利用を目的とする場合は慎重な判断が求められます。

製作工程の概要とリスク

自作する場合、主な工程は「型取り」「カーボンシート積層」「樹脂含浸」「硬化」「トリミング」の5段階です。

型取りでは、自身の足型または既存インソールを型材(シリコンまたは石膏)で成形。

炭素繊維プリプレグ(樹脂含浸済み繊維)を重ね、剛性バランスを調整。

真空圧またはオートクレーブ(高圧加熱)で硬化処理を行う。

硬化後に不要部分を切削・研磨し、端面を滑らかに整える。

この過程で、樹脂の硬化不良や**層間剥離(デラミネーション)**が発生すると、プレート破断や異音、変形の原因となります。

炭素繊維は導電性を持つため、切断粉が電子機器や皮膚に付着するとトラブルを引き起こすこともあります。

経済産業省およびJIS規格では、炭素繊維粉塵は「皮膚刺激性あり」と分類されており、作業時には防塵マスクと手袋の使用が推奨されています(出典:経済産業省『カーボン繊維安全管理指針』)。

強度設計と安全性

剛性設計を誤ると、わずかな屈曲でインソールが割れる可能性があります。

これは、積層方向の繊維比率(0°/45°/90°方向)を適切に設計していない場合に発生しやすい現象です。

特に0°方向に偏りすぎると縦方向には強いが横方向に弱くなり、横荷重で割れやすくなります。

また、足底圧が集中する母趾球下・踵下などには局所補強を行う必要があり、強度計算には有限要素解析(FEA)レベルの知識が必要です。

したがって、日常用途や練習レベルでの試作は可能でも、公式競技使用を前提とするなら、メーカーが製造した既製品の方が安全性・耐久性ともに確実です。

自作と既製品の境界

一部のスポーツ工房や義肢装具士が監修する「セミオーダー型」製作サービスも存在します。

これらは、足型スキャンデータをもとに炭素繊維層をカスタマイズする仕組みで、完全自作よりも安全性が高く、剛性や形状も科学的に制御されています。

自分で一から作るよりも、こうした専門機関のサポートを受ける方が、実用性と安全性の両立において現実的な選択といえるでしょう。

【まとめ】カーボンインソールについて

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。