勝田全国マラソンの難易度が気になる方へ向けて、本記事ではコースの高低差や風の影響、ペースメーカーの有無といった走行条件から、制限時間や関門による完走へのプレッシャーまで、多角的に解説していきます。

大会の完走率や過去の結果、参加人数などをもとに難易度を読み解き、口コミや参加賞、Tシャツ、完走証の内容などランナー目線での満足度にも触れています。

また、ふるさと納税やエントリー方法、抽選ではなく先着順となる倍率の実態、定員割れある?といった疑問にも対応。

さらに、エイドの充実度や荷物預かり、交通規制、駐車場情報など、参加準備に必要な実用情報も網羅しました。

攻略のヒントを知りたい方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

■本記事のポイント

- コースの高低差や風の影響による走行の難しさ

- 制限時間や関門による完走のハードル

- エントリー方式や倍率など参加までの流れ

- エイドや荷物預かりなど大会当日のサポート環境

勝田全国マラソンの難易度とコース特性

勝田全国マラソンは、茨城県ひたちなか市で開催される伝統ある大会で、参加者のレベルや気象条件、地形などから「ややタフなコース」として知られています。

フラットに見えて実は高低差のあるコースや、海風によるペースの乱れ、集団の中での走り方など、攻略には事前の準備と知識が求められます。

ここでは、特に注目すべき「地形」「風」「集団走(ペースメーカー)」の3点を中心に、難易度を左右するコース特性について詳しく解説していきます。

高低差とコースで見る攻略ポイント

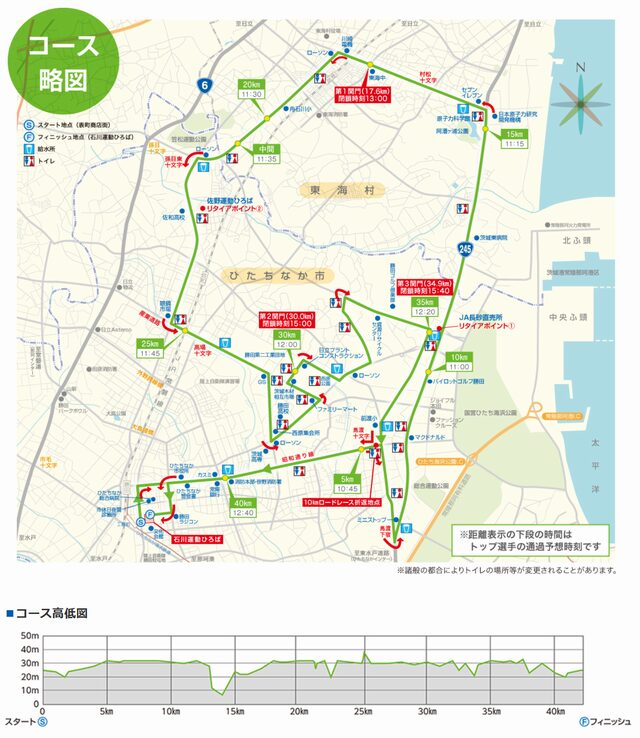

前述の通り、勝田全国マラソンのコースは一見するとフラット基調に見えても、所々にアップダウンが散在しており、実際に走ると高低差の影響を強く感じます。

最大高低差は約20mで、特に13km付近や32から35kmの三連続の上下が難所となります。

このような地形構成から、序盤は坂に備えた体力配分が重要です。

具体的には、前半の13km付近の下りで無理に加速せず、後半の上りに備えて脚を温存することが望ましいです。

さらに、32から35kmの三連ウェーブは「勝負ポイント」であるため、坂道トレーニングや峠走を事前に取り入れて筋持久力を高めておくと効果的です。

また、メリットとデメリットを踏まえて考えると、高低差があることで走りにメリハリができ、集中力を保てる利点があります。

一方で、加齢や練習不足により坂で想定以上に脚が重く感じるリスクもありますので、日頃の練習で起伏に対応する意識を持つことが肝要です。

風の強さとの関係性

勝田全国マラソンは海に近いコース設定であるため、特定区間では強い風がランナーを苦しめます。

特に7から15kmの北向き直線区間では向かい風が強烈で、直進する力が削がれる感覚があります。

それから29から33kmにかけて複雑に進路が変化する終盤も風の影響を受けやすく、一定のペース維持が難しくなることがあります。

このような環境において効果的なのは、集団走を活用して風よけを意識することです。

ペースメーカー役を交代しながら先頭を引いてもらうことで風の抵抗を減らせます。

ただし、強風によって体温が一気に奪われるケースもあるため、風対策としてのウェア調整も重要です。

特にスタート直後や風の強いエリアでは、薄手の防風シートやアームカバーを携帯して対応すると快適さが向上します。

ペースメーカーの有無が与える影響

勝田全国マラソンでは、大会公式として明確なペースメーカー配置の案内は出ていませんが、同じペース帯の参加者が多いことにより集団走の効果が期待できる点が特徴です。

2024年の男子完走者約7,800人中、サブ3(3時間切り)達成者は717人と、達成率約9.2%と高レベルでした。

そのため、目標タイムを共有する仲間が自然と形成されやすく、個別のペースメーカーがいなくても「集団の中で風を避けたり、一定ペースを維持したりする効果」が生まれます(ランニング生活員)。

一方で、公式のペースメーカーがいないと、自分でペース管理を意識しておかないとペースが乱れやすい点がデメリットです。

特に終盤のアップダウン区間や風の強い区間では、集団が分散しやすくなるため、仲間と意識的につながりを保ちつつ、ラップタイムを確認しながら走ることが重要です。

口コミで探る実感

ランナーの口コミ評価から見ると、勝田全国マラソンは「私設エイドが豊富で励みになる声援が多い」点が高く評価されています。

公式エイドだけでなく地元住民が設置する私設エイドも多く、チョコや飴、バナナなどの補給ができるため、「飢えや疲労感が軽減された」「気分が上がった」といった声が多数見られました。

また、公式では参加賞としてロンTや完走いも(干し芋)が用意されており、コストパフォーマンスの高さが支持されています(参加料8,000円)。

ただし、デメリットとして、「オフィシャルエイドと私設エイドの区別がつきにくい」「誤って私設エイドで余計に補給してペースが乱れた」という声もあります。

したがって、事前にコースマップやエイド位置を確認し、使用するエイドを明確にしておくことが推奨されます。

エイドステーションの充実度

勝田全国マラソンでは、約2kmごとに何らかの給水・補給ポイントが設置されているとの報告があり、非常に高頻度なエイド配置が特徴です。

私設エイドも含めて非常に多く、地元の応援と一体となった充実ぶりに驚くランナーも多くいます。

これにより、給水やエネルギー補給が安定してできるため、集中力を保ちながら安定したペースで走りやすいというメリットがあります。

また、コースのアップダウンや風による疲労が出やすい後半でも給水所が近いため、精神的にも助けになります。

一方で、私設エイドの多さゆえに、公式エイドとの違いがわかりにくいことが初心者ランナーには混乱の元となることがあります。

中には給食(固形食)を豊富に出す私設エイドもあり、本来記録狙いのランナーが補給に気を取られて目標ペースを崩すケースもあるようです。

事前にエイド情報を整理し、必要な補給のみ取るという計画を立てておくと安心です。

勝田全国マラソンの難易度を左右する時間制限と関門

マラソン完走を目指す上で見逃せないのが「制限時間」と「関門」の存在です。

勝田全国マラソンも例外ではなく、設定された時間や通過ポイントを意識せずに走ると、途中リタイアという悔しい結果につながることもあります。

ここでは、関門の配置や通過目安を詳しく解説するとともに、実際の完走率やタイム分布から見えてくる“成功の傾向”についても触れていきます。

挑戦前にぜひ押さえておきたい重要なポイントです。

制限時間と関門の配置と通過目安

勝田全国マラソンでは、フルマラソンの制限時間が6時間であり、途中3つの関門が設けられています。

第1関門は17.6km地点でスタートから2時間30分以内(13:00まで)の通過が求められ、第2関門は30.0km地点で4時間30分以内(15:00まで)、第3関門は34.9km地点で5時間10分以内(15:40まで)です。

フィニッシュ地点は16:30に制限が切られ、これを超過すると記録測定が終了します。

まず序盤は、17.6kmまでに所定のタイム以内に通過できるかどうかが、その後のエネルギー配分に大きく影響します。

例えば、前半で無理してスピードを出し過ぎると、30kmや35kmでの関門突破が厳しくなる可能性があります。

一方で、後半に備えた余裕ある走りができると、最後まで安定したペースで走行できる可能性が高まります。

このような関門設置と制限時間の構成は、参加者の完走率に直結する要素です。

したがって、目標タイム別にラップタイムを設定し、事前にシミュレーションしておくことが非常に有効です。

完走率から見る成功率

勝田全国マラソンはレベルの高い大会として知られ、2024年の完走者約7,800人のうち、サブ3(3時間切り)を達成したのは約717人で、達成率にすると約9.2%という数字です。

こうした結果から、全体的に高い走力のランナーが多く集まる大会であるといえます。

一方、6時間の制限時間や関門の厳格な設定により、未完走となるケースも一定数存在します。

30km地点や35km地点での関門脱落が特に多く、実際に過去の大会では30km手前で棄権となったランナーの声も複数報告されています。

初心者や初挑戦ランナーは、完走率を上げるために余裕あるペース設定が肝要です。

特に30km付近での踏ん張りがポイントとなるため、事前にロングペース走や関門通過シミュレーションを行い、当日の気象や体調の変動にも対応できる柔軟さを持つことが、完走への成功率を高める秘訣となります。

結果分布から読み解く

勝田全国マラソンの結果分布を見ると、完走者のタイムは非常にバラつきがあります。

2024年大会では約7,800人が完走し、そのうちサブ3(3時間切り)をマークしたランナーは約717人(約9.2%)にとどまります。

これらの数字からわかるように、全体の多くは3時間から5時間台が中心で、上位層が少数ながら競技色を帯びている大会です。

結果分布から分析すると、前半戦(25km)は比較的安定したペースで走れる層が多い一方、25km以降の疲労でペースが落ちるランナーが一度に増え、30kmから35kmで大きくタイム格差が生まれます。

実際、5kmごとのラップを見ると25kmまでは27分前後を維持するランナーが多く、それ以降はペース低下の傾向が顕著になります。

このような分布状況は、ランナーが「安定した前半と難所後半」の両方に備える必要性を示しており、戦略としては序盤を無理なく入り、後半にも対応できるエネルギーマネジメントの確立が完走成功の鍵となります。

完走証の発行形態とサービス評価

勝田全国マラソンでは、完走証は当日会場での発行は行われず、WEB記録証のみが提供されます。

大会後に送られる「参加案内」に従って、WEB上から記録証をダウンロードする流れとなります。

公認記録証が必要な場合は、別途茨城陸上競技協会へ問い合わせが必要です。

この形式のメリットは、参加者が自身の記録をすぐに確認できる手軽さと、紙資源を使わず環境負荷が低い点にあります。

ただし、完走直後に紙で記念として持ち帰れない点や、スマートフォン・PCの操作に不慣れなランナーには手続きが煩雑になる可能性がある点は注意が必要です。

さらに朗報として、記録証には5kmごとのラップタイムが詳細に表示されるため、自分の走り方を振り返って分析しやすい構成です。

これにより練習計画の改善点も見えてきます。

そのため、記録証取得後はぜひ走行分析に活用してみると、次回の成果向上につながるはずです。

勝田全国マラソンの難易度を踏まえた参加準備と攻略法

初めて勝田全国マラソンに挑戦する方にとって、事前の準備や当日の動き方は結果を左右する大きな要素です。

エントリー方法や必要な持ち物はもちろん、アクセス手段や当日の交通規制を把握しておくことで、余計なストレスを避けることができます。

ここでは、スムーズな参加のために知っておきたい「駐車場やアクセス情報」「交通規制の影響」など、当日の行動に直結する実用的なポイントを詳しく解説していきます。

エントリー方式について

勝田全国マラソンのエントリー方式は、住民優先の先行申込みと一般先着順、そしてふるさと納税枠の3つで構成されています。

ひたちなか市・東海村民は9月中旬に先行申込みがあり、その後、一般枠として9月27日から10月31日まで受け付けられます(RUNNET登録が必須)。

この仕組みにより、地域住民は優先的に参加できる一方、一般申込みは人気の大会ゆえに定員12,000名に達し次第締切となります。

エントリー手続きでは、過去の自己ベストタイムも登録必須で、特に3時間以内を目標とするランナーには記録証の提出が求められます。

事前にリスクを理解し、必要書類や期日を把握しておくことが重要です。

抽選 先着と倍率について

勝田全国マラソンは抽選方式ではなく完全先着順が基本であり、抽選枠は設けられていません。

ふるさと納税枠(定員100人)を除き、全体の募集人数は一般枠と住民先行枠を含めて12,000人です。

過去には定員締切間近となる年もあり、高倍率のクリック合戦になることが報告されています。

大阪や神戸などの都市型マラソンと比較して倍率は安定しており、大都市の抽選大会に外れたランナーが勝田を選ぶケースも多いようです。

ただし、先着順ゆえに「募集開始時刻にアクセスできるか」が当落の鍵となります。

特に人気年は、数分で定員に達することもあるため、事前準備とタイミング管理がカギです。

定員割れある?大会人気との関連

勝田全国マラソンは定員割れがほとんど起こらない大会です。

フルマラソンの定員は一般枠含め10,000人で、10kmの部も5,000人が設定されていますが、募集開始後すぐに定員に達する傾向があります。

特に都市型マラソンが定員割れした年でも、勝田は人気を維持し、「定員締切間近」と報じられることが多くありました。

この背景には、東京マラソンなど大都市大会の抽選に外れたランナーが滑り止めとして勝田を選ぶケースが多く、安定した人気を保っていることがうかがえます。

倍率的にも約1.6倍程度で、先着方式ながら熱意あるランナーが早めに参加を決めるため、定員締切はほぼ毎年常態です。

したがって、定員割れを期待して後回しにするのは危険で、募集開始直後の手続きを確実に行うことが重要です。

参加人数と参加費やTシャツについて

勝田全国マラソンは毎年1万人前後の参加者を集める人気大会で、2025年1月開催の第72回大会でもマラソンは10,000人、10kmは5,000人の定員で行われました。

この規模は東京や大阪に次ぐ国内有数の市民マラソン大会と評価されており、参加者数も安定しています。

参加費はマラソンの部が8,000円、10kmの部が5,000円(高校生4,000円)と、他大会と比べて非常に良心的です。

これには、大会公式の長袖Tシャツや計測チップ、さらには完走賞の「乾燥いも(茨城名物)」も含まれており、コストパフォーマンスの高さが人気の一因です。

メリットは経済的負担が少なく、参加賞や完走賞の品質も高いため、ランナーに満足度があります。

一方で、費用が安いために記録狙いのランナーが多く集中し、スタート時の混雑が激しくなる点は注意が必要です。

特に参考タイムありなしでブロック分けされ、後方スタートになると序盤の混雑で思うようにペースが取れないケースもあります。

荷物預かり等サービスはあるか

大会では、**荷物預かり所(有料100円)およびコインロッカー(有料200円程度)**が会場に設けられています。

事前申込みが必要で、参加案内とともにビニール袋やナンバー用紙が送付されます。

スタート前に荷物を受付に預ける流れで、安全管理は自己責任となりますが、利便性は高いと評価されています。

このため、重い荷物を持って走りにくくなる心配が軽減されます。

ただし、荷物の管理責任は主催者でないため、スリや誤配送を防ぐためにも必要最小限にして明確にラベル付けする準備が望まれます。

さらに更衣室テントも用意されていますので、当日の着替えや準備に安心感があります。

ふるさと納税経由のエントリーと倍率

勝田全国マラソンでは、**2024年から「ふるさと納税枠」**が導入され、30,000円の寄付で参加権を得られる制度が設けられました。

定員は100人、募集期間は9月27日~10月18日です。

この方式は一般先着枠とは別枠となるため、抽選形式ではないものの人気が集中することもあります。

一般枠の先着順に加え、地域外のランナーにとって確実に参加できる選択肢として認識されています。

ただし、寄付額が高額かつ枠が非常に限られているため、倍率的には非常に競争が激しい傾向があります。

一方、ふるさと納税による参加枠は「返礼品」扱いで控除対象となり、実質的な費用負担は軽減される可能性があるのがメリットです。

そのため、市民枠・一般枠に参加できない場合の代替手段としても注目されています。

駐車場に関する情報とアクセス

勝田全国マラソンでは大会公式による駐車場の設置はありません。

そのため、車でのアクセスを予定している場合は、公共交通機関の利用やパークアンドライドの検討が推奨されています。

JR常磐線「勝田駅」から会場までは徒歩約10分、無料シャトルバスも運行されるため、駅周辺のコインパーキングや予約制駐車場を利用するランナーが多いです。

実務面では、特Pやakippaなどの駐車場予約サービスが便利です。

2024年大会では1日300円から予約できる駐車場がありましたが、マラソン開催日はすぐ満車になりやすい状況です。

このように、駐車場確保は競技日の朝慌てずに済むためにも、事前予約とスタート前の時間余裕がカギとなります。

交通規制の範囲と影響

勝田全国マラソン当日は、ひたちなか市および東海村のコース周辺で交通規制が実施されます。

2025年1月26日(日)は午前8時30分から午後5時まで交通規制が敷かれ、その結果として大規模な渋滞が予想されました。

茨城交通の路線バスも一部区間が運休・迂回となったため、影響範囲は広範囲に及びました。

このため、ランナー・応援者共に公共交通機関の利用が強く推奨されています。

また、交通規制解除後に走行する場合は、車道ではなく交通信号を守り歩道を走行するよう通達がありました。

徒歩やバス移動のスケジュールにも余裕を持つことで、大会当日にスムーズな移動が可能になります。

【まとめ】勝田全国マラソンの難易度について

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。