プリンセス駅伝(全日本実業団女子駅伝予選会)2025について、結果の見方や場所とコースの特徴、エントリーの流れ、日程の把握、展開の予想、当日の速報の活用方法、クイーンズ駅伝の違い、予選会と出場資格の考え方、九電工の戦力、シードチームの位置づけ、注目選手のポイント、出場チームの比較、三井住友海上やヤマダ電機、ワコール、岩谷産業の戦い方、過去の四つん這いに象徴される安全面の議論、天満屋や肥後銀行の選手層まで、客観的な情報を整理して解説します。

初めて観戦する方でも流れを追えるよう、事前準備から当日のチェックポイント、レース後の振り返りのコツまで、順を追って読み進められる構成にしました。

■本記事のポイント

- 大会の位置づけと日程やエントリーの基本

- コース特性と区間ごとの戦略ポイント

- 主要チームと注目選手の見どころ

- 速報や結果の読み解きと次戦への展望

プリンセス駅伝2025の概要と注目点

プリンセス駅伝2025は、クイーンズ駅伝本戦への切符を懸けた予選大会として、女子実業団チームが激しい競り合いを繰り広げる舞台です。

例年ドラマチックな展開が生まれ、当落線をめぐる数秒の攻防が大きな注目を集めます。

開催日程やコースの特徴、エントリー方法や出場資格といった基本情報を押さえることで、観戦の楽しみ方が一層広がります。

また、出場チームの戦力比較や注目選手のプロフィール、さらに過去の結果やシードチームの動向を整理しておくと、今年の展開をより立体的に読み解くことができます。

日程と開催スケジュール

プリンセス駅伝(全日本実業団女子駅伝予選会)2025は例年通り10月下旬の開催が見込まれており、日本女子駅伝界における重要な大会のひとつです。

おおよそ午前9時からスタートし、全7区間をつないで午後にはフィニッシュを迎える流れになります。

各チームはこの大会を目標に、夏場の合宿で基礎体力を強化し、9月以降は記録会やトラックレースを通じて実戦感覚を養うのが通例です。

特に直前の1週間は調整のピークであり、区間想定のシミュレーション、補食メニューの最終確認、移動スケジュールの調整、体調管理の徹底が焦点となります。

観戦者にとっても日程の把握は大切で、テレビ中継の放送枠やインターネット配信の開始時刻、リプレイやダイジェスト配信の有無を事前に確認しておくことが推奨されます。

大会当日の総所要時間はおよそ3時間前後で、見逃したくない区間を把握しておくと観戦の満足度が高まります。

また、社内応援や家族での観戦では、選手の通過予想タイムを共有することで応援が盛り上がり、応援する側の一体感が強まります。

こうした計画的な準備が、競技をより深く楽しむための鍵となります。

場所とコースの特徴

プリンセス駅伝のコースは、工業地帯や海沿い、市街地を含む多彩な環境を舞台としており、選手にとっては天候や地形条件が大きな影響を与えます。

序盤は比較的フラットでハイペースになりやすい一方、中盤以降には橋を渡る区間や細かなアップダウンが存在し、横風や向かい風がタイムを左右します。

こうした条件下では、持久力だけでなく風への対応力やペースコントロールの技術が求められます。

また、沿道の応援が密集する地点はランナーにとってリズムを作りやすい効果がありますが、その一方でライバルの動きに合わせてペースを変化させる必要が生じるため、冷静な判断力が試されます。

コーナーの多さや路面の傾斜、給水所の配置もレース展開に影響します。

特に給水位置は選手のエネルギーマネジメントに直結し、脱水やエネルギー切れを防ぐための重要な要素です。

各チームはコース特性に応じて、スピード型やスタミナ型の選手を適材適所に配置することが総合力の発揮につながります。

観戦者は、どの区間が「勝負どころ」になるかを意識すると、より深い理解でレースを楽しめます。

エントリー方法と手続き

実業団チームがプリンセス駅伝に出場するためには、主催者である日本実業団陸上競技連合が定める期日までに出場意思を表明し、選手のエントリー登録を行う必要があります。

登録人数は規定に基づき、出走予定の7名に加えて補欠選手を含める形で提出されます。

補欠制度は、当日の故障や体調不良に備えるため不可欠であり、どの選手を交代候補とするかは監督の戦略に大きな影響を与えます。

エントリー後の変更は大会規定内でのみ認められ、やむを得ない場合に限定されるため、事前の段階で交代条件や順位付けを明確にしておくことが求められます。

さらに、各選手は日本陸上競技連盟の競技者登録を済ませ、健康診断やドーピング教育プログラムを受講し、ユニフォームやシューズが規定に適合しているかを確認する必要があります。

こうした手続きは競技の公正性を担保するためのものであり、規定違反は失格やエントリー無効につながる可能性があります。

選手・スタッフが一丸となって準備を整えることが、スムーズな出場への第一歩となります。

予選会と出場資格の条件

プリンセス駅伝はクイーンズ駅伝の出場権をかけた重要な予選大会であり、前年にシード権を得られなかった実業団チームが主な対象となります。

シード権は前回大会の上位チームに与えられるため、それ以外のチームはこの大会で結果を残さなければ本戦への切符を掴むことはできません。

出場資格は日本実業団陸上競技連合の規定に基づき、チームとしての登録状況や各選手の競技者資格、年齢要件などが細かく定められています。

留学生選手の起用についても制限があり、チーム全体の編成に大きな影響を与える要素です。

また、参加上限や地区ごとの出場枠が設けられるため、全体の競争は非常に熾烈です。

たとえばわずかなミスやアクシデントが順位を大きく左右することも珍しくなく、マネジメントの巧拙が直接的に結果に直結します。

監督やコーチは出場資格の詳細を正確に理解し、事前準備で不備を残さないことが求められます。

選手個人にとっても、資格を満たしていなければどれだけ力があっても出場できないため、制度的な理解が不可欠です。

出場チーム一覧と特徴

エントリーが確定すると公式に出場チーム一覧が発表され、戦力分析の出発点となります。

チームごとの特徴を見極める際には、主力選手の5000メートルや10000メートルのベストタイム、過去の駅伝実績、補欠を含む選手層の厚み、指導陣の戦略傾向などを総合的に評価することが有効です。

さらに、直近のトラックシーズンでの結果や練習合宿の内容、海外遠征の有無といった情報も参考になります。

出場チームのなかには、終盤で粘り強さを見せるタイプ、序盤から積極的に攻めるタイプ、安定感を重視するタイプなど、多彩な戦術を展開するチームがあります。

若手の成長株が区間で飛躍を見せるか、ベテランが安定感でチームを支えるか、といった世代交代の視点も注目です。

アンカーの勝負強さや補欠選手の起用柔軟性なども、結果を左右する要素になります。

読者が事前にチームごとの強みと課題を把握しておくことで、観戦時の理解が深まり、レースの面白さが倍増します。

シードチームの戦力分析

シードチームは前回大会で上位に入り、自動的にクイーンズ駅伝の出場権を獲得しているため、原則としてプリンセス駅伝には出場しません。

ただし、その存在は予選ラインを押し上げる重要な背景要因になります。

シードチームの顔ぶれを把握することは、プリンセス駅伝の位置づけを理解するうえで欠かせません。

どのチームがシードを保持し、どのチームが予選を経なければならないかを確認することで、当落線上の激しい争いの構図が浮かび上がります。

また、シード勢の補強状況や新戦力の加入情報は、翌年以降の戦力バランスにも影響を与えます。

プリンセス駅伝を突破したチームがクイーンズ駅伝でどこまで通用するかを占うためには、シードチームとの比較が参考になります。

観戦者は、シード権を持つ強豪の動向を念頭に置きながら予選を見守ると、大会全体の流れが立体的に理解できるようになります。

注目選手のプロフィール

プリンセス駅伝2025では、チームの勝敗を左右する鍵として個々の選手の存在感が非常に大きくなります。

特にエース区間を担うランナーは、単独走でもペースを維持できるかどうかが試され、持ちタイムや駅伝での過去の実績が注目されます。

例えば5000メートルを15分台前半で走るスピード型の選手は序盤区間でのリード形成に適しており、10000メートルで31分台の記録を持つ持久力型選手は中盤や長距離区間で安定感を発揮しやすい傾向があります。

また、登り坂や風に強いタイプのランナー、スパート能力に優れたラスト勝負型のランナーなど、特性ごとに区間適性が分かれます。

プロフィールを読み解く際には、過去の区間賞獲得歴や主要大会での入賞実績、さらにトラックシーズンでのラップタイムの安定性を確認することが効果的です。

若手選手の場合は成長スピードに注目が集まり、ベテランは経験と安定感でチームを支える役割を担います。

移籍やチーム編成の変化があった場合も、戦力バランスに直結するため見逃せません。

観戦者はこうした情報を押さえておくことで、レース中に各選手の動きや起用意図をより深く理解できるようになります。

結果と順位の振り返り

大会終了後の分析では、単に総合順位だけを見るのではなく、各区間の展開を時系列で追うことが重要です。

例えば序盤で先行したチームが中盤で追い込まれた場合、その原因がオーバーペースだったのか、相手チームの戦略に揺さぶられたのかを検証する必要があります。

逆に序盤は抑えて後半に伸びたチームは、配列戦略が的中した可能性があります。

このように区間ごとの変化を読み解くことで、数字に現れない戦術的な要素が浮かび上がります。

特にアンカー勝負は順位変動が最も激しくなる場面であり、ここに至るまでの流れを把握することが大切です。

また、補欠選手の起用が功を奏したかどうかも評価ポイントであり、交代戦略の巧拙が今後の課題と改善点を示します。

結果分析の過程でチームごとの課題や収穫を明確にし、次戦に向けてどう修正するかを整理すると、翌年以降の勢力図を予測する助けになります。

レースの数字や順位だけでなく、その背後にある意思決定や戦略的判断を理解する姿勢が、駅伝観戦の質を高めると言えます。

プリンセス駅伝2025の見どころと展望

プリンセス駅伝(全日本実業団女子駅伝予選会)2025は、各チームの戦力や戦略が凝縮されるだけでなく、次に控えるクイーンズ駅伝とのつながりを考える上でも大きな意味を持つ大会です。

当日の速報や区間ごとの展開予想、そして本戦との違いを理解することで、観戦の面白さは格段に高まります。

また、九電工や三井住友海上、ヤマダ電機、ワコールといった有力チームの仕上がり具合や、岩谷産業や天満屋、肥後銀行の注目選手の存在も見逃せません。

さらに、過去の四つん這いでのタスキリレーのように、人間ドラマが生まれるのも駅伝ならではの魅力です。

速報で押さえる注目情報

プリンセス駅伝2025を深く理解するためには、当日の速報情報を活用することが欠かせません。

区間通過タイムや順位変動はもちろん、各区間での区間記録更新ペース、先頭と当落線付近のタイム差、さらには選手交代の有無など、リアルタイムで流れる情報は展開予測の重要な材料となります。

速報を追う際には単発の数字として眺めるのではなく、事前のトラックシーズンでの記録や直前の前哨戦でのデータと照らし合わせると、チームが想定どおりに走っているのか、それとも想定外の展開なのかを判断しやすくなります。

さらに、気象条件も速報から得られる大切な情報です。

雨や風、気温上昇は区間タイムに直結し、特に海沿いのコースでは突風が順位変動を引き起こすケースが多く見られます。

近年の大会でも、気温が高い場合は後半区間で失速するチームが目立ち、逆に低温下ではスピード型の選手が力を発揮する傾向がありました。

こうした環境変化を考慮し、速報から読み取れる補給の様子やシューズ選択の情報を加味すると、次の展開をより精度高く予想できます。

読者が速報を追う際には、単なる順位の変動だけでなく、その裏にある戦略や環境要因を読み解く姿勢が求められます。

予想される展開と勝敗の行方

プリンセス駅伝では、チームごとの区間配置戦略が勝敗を分ける最大の要素です。

序盤から積極的に主導権を握ろうとする先行型、最も距離が長く難易度の高い区間にエースを配置する集中型、全体で平均的な力を発揮して安定を狙う分散型など、それぞれのスタイルに特色があります。

特に風の影響を強く受ける区間や、距離が10キロ前後の長区間は実力差が如実に現れ、戦略の成否を大きく左右します。

終盤に入ると当落線付近の順位争いが激化し、数秒の差で運命が変わる場面が少なくありません。

補欠を含む選手層の厚みや交代判断のタイミングは、この局面で大きな意味を持ちます。

例えば、中盤で一度失速してもアンカーが逆転力を持っていれば、本戦出場権を獲得できる可能性は残されます。

したがって、最終的な順位を左右するのは単なる走力の総和ではなく、配列の妙と当日の判断力の融合だと考えられます。

観戦者は戦略の型を事前に理解しておくことで、レースの展開を一層興味深く追えるでしょう。

クイーンズ駅伝 違いと関係性

プリンセス駅伝とクイーンズ駅伝は同じ女子駅伝シリーズに属しながらも、その位置づけと参加条件には明確な違いがあります。

プリンセス駅伝は予選大会としての性格を持ち、シード権を持たない実業団チームがクイーンズ駅伝への出場権を争います。

一方、クイーンズ駅伝は日本一を決める本戦であり、シードチームと予選通過チームが一堂に会して優勝を争います。

この両大会の関係を理解することで、予選に臨む各チームの緊張感や戦略の背景がより鮮明に見えてきます。

| 項目 | プリンセス駅伝 | クイーンズ駅伝 |

|---|---|---|

| 位置づけ | 予選大会 | 本戦 |

| 参加対象 | 非シードの実業団チーム | シード+予選通過チーム |

| 目的 | 本戦出場権の獲得 | 日本一を決める |

| 観戦ポイント | 当落線の攻防 | 優勝争いと区間賞 |

| 戦略傾向 | 安定重視とリスク管理 | 勝負区間への集中配備 |

両大会は単に予選と本戦という関係にとどまらず、連続した物語として理解することが重要です。

プリンセス駅伝での成功体験は、そのままクイーンズ駅伝における自信と再現性につながり、逆に課題が浮き彫りになれば本戦までに修正する余地が生まれます。

この二段階の構造が、日本女子駅伝界の競技力向上を支えていると考えられます。

九電工のチーム戦力

九電工は女子駅伝界において長距離ランナーの育成に定評がある実業団チームで、安定した走力と粘り強さで知られています。

特に5000メートルや10000メートルのトラックで安定したラップを刻む選手が多く、駅伝の変化に強い走りを展開できる点が特徴です。

風の影響が強い区間やアップダウンのあるコースでも崩れにくく、持ち味である安定感を発揮しやすいと言えます。

駅伝は突発的な展開が多い競技ですが、九電工の選手は焦らずじわじわと順位を上げていく戦い方を得意としています。

また、補欠選手を含む選手層の厚みも重要で、複数の区間に対応できる選手が揃うかどうかが本戦出場権を左右します。

九電工は過去にも当落線の攻防に強く、冷静な判断で順位を守る展開を見せることが多いため、今年もその堅実さが武器となるでしょう。

選手起用のバリエーションを広げられれば、通過争いで一歩抜け出す可能性が高まります。

三井住友海上の注目ポイント

三井住友海上は女子駅伝界で常に上位を狙える力を持ち、スピードと駅伝巧者の両面で評価されています。

トラックシーズンでは5000メートルや10000メートルで14分台から15分台の高速ランナーを抱えており、そのスピードを秋の駅伝シーズンで持久力に結びつけることが大きな鍵となります。

特に主要区間には複数の候補選手が存在し、どの選手をどの区間に配置するかで戦略の幅が広がります。

さらに、終盤でタイムを削るフィニッシュ能力を持つ選手の存在は大きく、アンカー勝負での粘り強さが順位を大きく左右します。

若手選手が台頭しつつあり、ベテランとの組み合わせによるバランスがチーム全体の強さを引き出す要素となります。

選手の調整力や直前のトラック大会での走りを踏まえて戦力を見極めると、より一層レースの展望が鮮明になります。

ヤマダ電機の走りに注目

ヤマダ電機は勢いに乗った際の爆発力が魅力のチームです。

特に中盤で流れを作り、アンカー勝負に持ち込む形がはまると、一気に順位を押し上げる力を持っています。

チームの強さは、流れを変えるきっかけを掴める区間に適性のある選手が揃っている点であり、その日の気象条件やライバルの動きに応じた柔軟な調整が勝敗を分けることになります。

過去の大会でも、ヤマダ電機は一度勢いに乗ると連鎖的に区間ごとのパフォーマンスが向上し、当落線を超えて健闘する姿を見せてきました。

逆に、序盤で失速すると立て直しが難しいため、序盤から中盤にかけて安定して走れるかどうかが鍵です。

選手起用の柔軟性、そしてレース中の判断力が、このチームの可能性を最大限に引き出す条件となります。

ワコールの強みと注目度

ワコールは女子長距離界において常に存在感を放つチームであり、駅伝での安定感と勝負強さを兼ね備えています。

トップランナーがチームを牽引するだけでなく、中堅層にも粘走力を持つ選手が揃っているため、起伏や風といった厳しい条件下でも崩れにくいのが特徴です。

過去の大会でも、終盤に順位を逆転する展開を数多く演じてきた実績があります。

戦術面では、スピード型とスタミナ型のランナーが共存していることが強みとなり、区間ごとの特性に応じた柔軟な配置が可能です。

特に、序盤で無理に前に出ず、勝負区間で一気に仕掛けるパターンは、ワコールの代名詞とも言える戦略のひとつです。

観戦者にとっては、どの区間で勝負を仕掛けるかを予想する楽しみがあり、その戦略の妙が注目されています。

安定感を維持しつつ、要所での爆発力を発揮できれば、通過争いだけでなく上位進出も十分に狙えるチームです。

岩谷産業の選手層と展望

岩谷産業は、若手選手の台頭と着実な底上げが印象的なチームです。

特に伸び盛りのランナーが多く、各区間に明確な役割分担がなされている点が強みと言えます。

中盤でリズムを作り、アンカーに切り札を残す戦略を取ることが多く、戦術の幅も広がっています。

配列がはまれば、上位進出の可能性も大いにあります。

また、岩谷産業はトレーニング環境の整備にも力を入れており、高地合宿や科学的なデータを用いた育成によって着実に成果を上げてきました。

終盤での失速を抑えるビルドアップ型の走りが定着すれば、当落線の攻防で優位に立つことができるでしょう。

勢いに乗れるかどうかが、今年の戦いを大きく左右するポイントになると考えられます。

四つん這いの感動シーンの背景

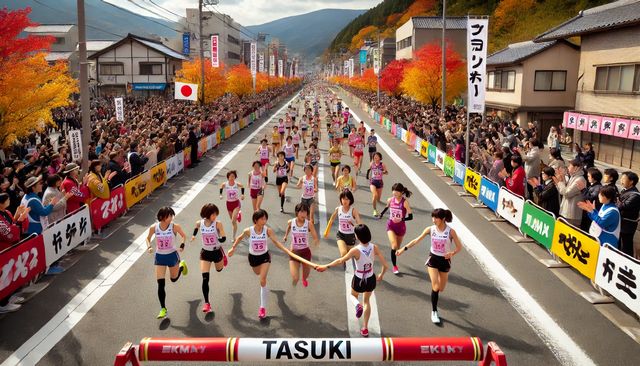

プリンセス駅伝の歴史を語る上で欠かせないエピソードのひとつが、四つん這いでタスキをつなぐ姿です。

過去の大会では、体力が限界に達した選手がなおも前進を続け、四つん這いでチームメートにつなげたシーンが多くの人々の心を打ちました。

報道各社によると、その姿勢は「駅伝の象徴」とも言えるほどの反響を呼び、チームのために全力を尽くす姿が広く共感を集めたとされています。

一方で、この出来事を契機に安全面の議論が高まり、選手の健康状態を把握する重要性や、監督や審判団による適切な判断の必要性が強調されるようになりました。

近年では、無理な走行を防ぐためにルールや運用面の見直しも進められています。

観戦する側も感動の瞬間だけに注目するのではなく、その背後にある準備やコンディション管理に思いを寄せることで、より深く競技を理解することができます。

このエピソードは、駅伝の過酷さと同時に、選手を守る環境づくりの大切さを浮き彫りにした象徴的な出来事だと言えるでしょう。

天満屋の選手と戦力

天満屋は女子長距離界における名門チームのひとつで、駅伝での再現性の高さと持久力を活かした戦い方に定評があります。

特に中盤区間での粘り強さと、終盤における勝負強さの両立が特徴で、安定して順位を押し上げる展開を得意としています。

天満屋は長年にわたって全日本実業団女子駅伝や全日本クラスの大会で好成績を残しており、その蓄積された経験値がレース運びに表れています。

選手層を見れば、若手とベテランのバランスが取れており、要所での起用が効果的に機能しています。

若手選手が区間で役割を果たせば、チーム全体の勢いが増し、戦力の厚みを高めることにつながります。

一方で、ベテランは安定した走りで流れを支える存在であり、プレッシャーのかかる場面でも冷静にタスキをつなぐ力を持っています。

天満屋の戦い方は無理に序盤から仕掛けるのではなく、決め所で確実に加速するスタイルが多いため、どの区間で勝負をかけるかを見極めるのが観戦の楽しみとなります。

肥後銀行の注目選手

肥後銀行は、育成の丁寧さで知られるチームです。

近年は若手選手の成長とともにチーム力を着実に高めており、駅伝に必要な経験値を積み重ねてきました。

特に個々のスピード強化と持久力の両立を意識した育成が進んでおり、各区間でのタイム差を最小限に抑える戦い方が光ります。

中盤区間での失速を避けつつ、終盤での伸びにつなげる配列が効果的であると考えられます。

また、肥後銀行の強みは集中力の高さにあります。

補給計画や体調管理を適切に行うことで、ラストスパートの力を最大限に引き出せる点は、他チームとの差別化につながります。

過去には当落線付近での粘り強さが話題となったこともあり、今大会でも冷静なレース運びが期待されます。

育成と戦略の両面で進化を続ける肥後銀行は、通過争いにおいて見逃せない存在になるでしょう。

【まとめ】プリンセス駅伝2025について

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。