奈良マラソンの難易度が気になって検索された方へ、この記事では大会の特徴や注意点を徹底的に解説していきます。

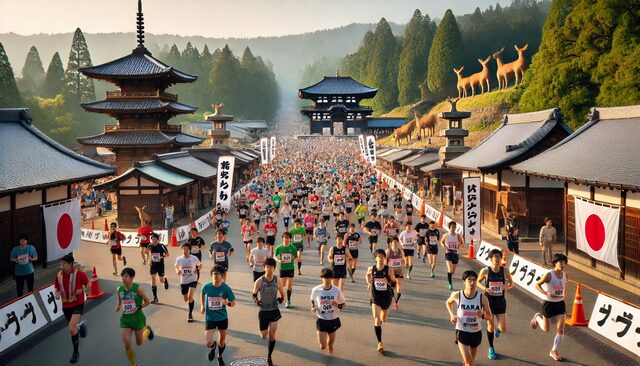

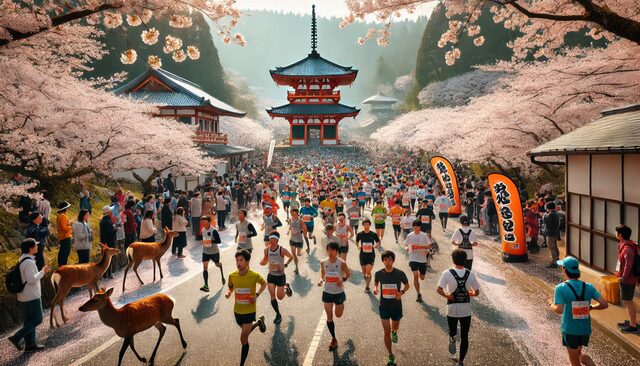

奈良マラソンは、美しい景観と歴史的なコースが魅力である一方、制限時間や関門の設定、高低差のあるコース構成が、完走率や攻略難度に大きく影響しています。

完走証の取得方法やエントリー時の抽選・先着の仕組み、参加費や参加人数、倍率など、参加を考えるうえで重要な要素も網羅しました。

ふるさと納税を活用したエントリー方法や、Tシャツなどの参加賞内容、エイドや荷物預かり、駐車場、交通規制といった大会当日の運営体制にも触れています。

また、口コミで語られるリアルな難しさや、芸能人ゲストの出走状況、定員割れある?といった参加希望者の疑問にも丁寧に対応しています。

ペースメーカーを活用した走り方や完走へ向けた攻略ポイントも紹介していますので、初参加でも安心して準備ができる内容となっています。

■本記事のポイント

- 奈良マラソンの制限時間や関門の厳しさ

- コースの高低差やアップダウンによる体力消耗

- エントリー倍率や抽選・先着方式の仕組み

- 完走率や参加者の口コミから見える実際の難易度

奈良マラソンの難易度を徹底解説

奈良マラソンは「関西屈指のチャレンジ系大会」とも称され、その難易度の高さは多くのランナーに知られています。

美しい歴史的景観を楽しめる反面、アップダウンの多いタフなコースと制限時間の厳しさが、走力と戦略の両方を求めてきます。

ここでは、参加前に知っておきたい「完走の難しさ」や「エントリー時の競争率」、さらに「当日のペース配分や走り方のコツ」など、奈良マラソンに挑戦するための重要な要素を詳しく解説していきます。

制限時間や関門設定から見る難易度

制限時間は6時間で、号砲からゴールまでに制限時刻の15:00以内に走り切る必要があります。

参加資格としては、5時間30分以内で完走できるランナーが対象です。

関門はコース上に8から9か所設けられており、最終関門前の38kmから39.6km区間ではたったの12分しか余裕がありません。

このため、キロ7分30秒前後のペースを維持できないと関門に間に合わなくなる可能性が高いです。

ペース維持が難しいと感じたら、前半は抑えて走り、後半の厳しい区間に備える戦略が必要です。

制限時間や関門の厳しさが、奈良マラソンの難易度に直結していると言えます。

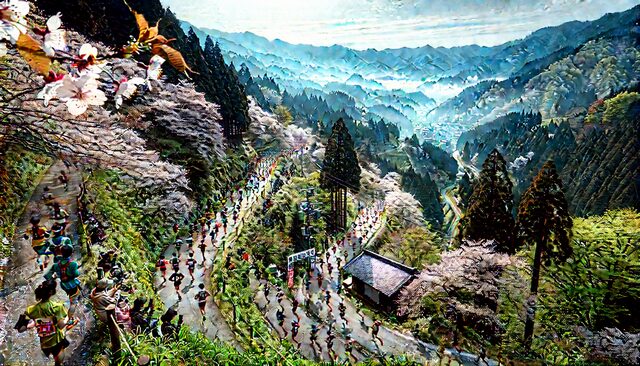

コースの高低差とアップダウンから見る攻略法

奈良マラソンのコースは累積標高約386から425メートル、最大高低差は約90から97.5メートルと、アップダウンが非常に多い特徴があります。

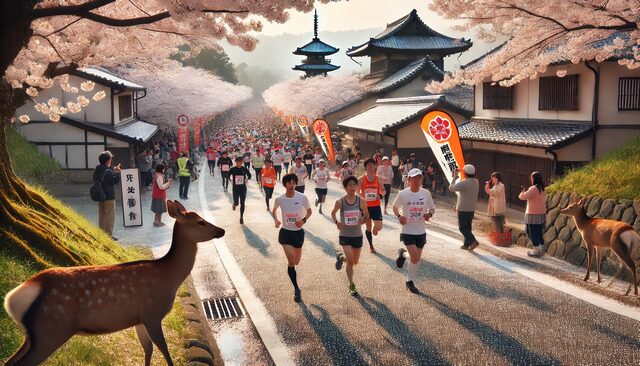

スタート直後は下り基調で始まりますが、7km付近から春日大社付近まで3kmほどの上りがあり、その後も折返しを含めて延々と上り下りが続きます。

このようなコースでは、上り坂で無理にペースを上げると脚が先に削られてしまい、後半で大きく失速するリスクがあります。

逆に下り坂はリカバリーのチャンスですから、上りではペースを落として脚を温存し、下りで回復する意識が重要です。

要するに、アップダウンが激しい奈良マラソンでは、体力配分や心理的な切り替えの柔軟さが完走に不可欠です。

完走率から見る実際の難易度

奈良マラソンの完走率は高く、2024年大会では出走者11,331人中10,432人が完走し、完走率は約92.1%でした。

2023年には約90.6%とやや低下しましたが、それでも9割超の水準は維持されています。

したがって、初心者であってもある程度のトレーニングを積んだランナーであれば完走は十分に現実的です。

とはいえアップダウンの多さや関門設定の厳しさを考えると、油断は禁物です。

特に35km以降の強い坂や疲労がたまる区間では、ペースを守りつつ冷静に走る必要があります。

メリットだけでなくデメリットも含めて言えば、完走率が高いという安心感がある一方で、アップダウンや終盤の坂が苦手な人には厳しいコースと言えるでしょう。

初心者はトレーニングで坂道に慣れておくことをおすすめします。

ペースメーカーや攻略ポイントの紹介

奈良マラソンでは、目標タイムごとに幅広いペースランナーが配置されています。

2024年大会では、3時間から30分刻みで、3時間45分・4時間15分といったペース設定もあり、計32名の体制でランナーをサポートしました。

ペースメーカー(ペースランナー)はオレンジ色のビブスを着用し、風船で目印になるため目立ちやすく、集団走行でペース維持する助けになります。

ただしアップダウンの多いコース特性上、平坦な大会と比べて一定速度より微調整が必要になるので、ペースランナーにただついていくだけでは厳しく感じる場面もあります。

攻略ポイントとしては、まず前半は無理にペースを上げず、脚を温存することが重要です。

特に白川大橋周辺や33km以降の細かいアップダウンに備えて、上りでは意識的にペースを落とし、下りで回復するよう心がけましょう。

さらに、天理市付近のフラット区間は休憩代わりと考えてリズムを整えると、後半の集中力と体力維持につながります。

メリットとしてはペースメーカーを活用できることで目標タイムへの目安がつく点、一方で注意点としてはコース全体に変化が多いため、集団ペースだけに頼らず自分の体調や感覚を優先することも必要です。

抽選 先着の仕組みを理解してエントリー

奈良マラソンのエントリー方式は、種別や枠に応じて「先着順」と「抽選制」が混在する仕組みです。

奈良県民枠は2025年も先着順で受付され、開始直後に定員に達し締切となりました。

多くの県民が20時のスタート時刻にアクセス集中し、わずか数分で受付終了したと報告されています。

一方、一般枠については先着順ではなく抽選方式が基本で、RUNNETを通じて申し込む形式になります。

ふるさと納税枠も設けられており、寄付後に送付される専用URLからRUNNETで応募する流れですが、枠には限りがあり早期締切もあり得ます。

このため、エントリーを目指すならまず、奈良県民枠の先着受付では開始時刻直前にRUNNET上でログイン・入力状態を整えておくことが重要です。

抽選枠への応募に関しては、締切までに申し込みを済ませることで、安定したチャンスが確保できます。

ただし、県民枠に間に合わなかった場合でも一般枠やふるさと納税枠があるため、戦略的に選ぶことが大切です。

メリットとしては、抽選枠では公平性があり先着の激戦を避けられる点が挙げられます。

一方で注意点として、抽選に外れる可能性やふるさと納税枠の手続きに時間がかかる点があります。

混乱を避けるためにも、それぞれの締切日や仕組みをあらかじめ把握して準備することが求められます。

倍率や人気から見る参加の難しさ

奈良マラソンの一般枠では、近年抽選倍率が高まる傾向にあります。

特に2019年時点では、定員1,000名に対して応募人数が7,039名となり、倍率は約7倍と非常に厳しい競争でした。

この増加の背景には、従来必要だった紙申込からRUNNETでのオンライン応募が可能になったことが大きく影響しているようです。

それ以前は倍率2から4倍程度でしたが、手続きの簡便化により応募者が一気に増加したのです。

こうした人気から見ると、エントリー成功にはタイミングや応募タイミングの準備がカギとなります。

倍率の高さは大会の注目度やブランド力を示す指標であり、競争率が高いことは出場が難しい反面、特別感や達成感を伴う大会といえます。

ただし、最近は全国的にマラソン大会で定員割れ傾向も見られますが、奈良マラソンについては依然として高倍率が続いているようです。

つまり、人気や伝統に支えられた安定した募集状況が背景にあるのです。

出場を希望する場合は、抽選応募やふるさと納税枠など複数の手段を組み合わせ、リスク分散することが賢明です。

メリットとしては人気大会ならではの価値や満足感が得られる点です。

ただし、倍率の高さにより落選の可能性もあるため、他大会や予備プランを用意しておくのが安心です。

奈良マラソンの難易度に関連する運営など

奈良マラソンの難易度を語る上で、運営体制や大会当日のサポート状況も見逃せない要素です。

荷物預かりや駐車場の利便性、交通規制の影響、さらにはエイドの補給内容まで、ランナーの体力だけでなく環境面からも完走を左右します。

また、完走証の仕組みや参加者の口コミ、芸能人ゲストの登場なども大会の印象を大きく左右するポイントです。

ここでは、運営面から見た奈良マラソンのリアルな難しさと魅力を詳しく掘り下げていきます。

荷物預かりや駐車場の利用状況

荷物預かりについては、スタート地点で、ランナー受付時に配布される45Lサイズのポリ袋に入れたものを1人1つだけ預ける仕組みです。

ただし貴重品や壊れ物は預けられないため、各自で持ち歩く必要があります。

会場内へは8時までに入場して預けを完了しておくのが望ましいです。

じつは、預けた荷物はレース中は取り出せず、紛失や破損の責任は主催者側では保証されません。

地域外から車で来場する多くのランナーにとって、駐車場の問題が大きな課題です。

ロート奈良鴻ノ池パークの会場駐車場は大会当日は使用不可とされ、公共交通機関や臨時バスでの来場が強く推奨されています。

一部の民間駐車場はキャンセル待ち状態で利用困難なケースが多いものの、当日空きがあれば使える場所もあります。

ただし高倍率で埋まる可能性が高く、確実性には欠けます。

したがって、安全かつ確実に会場にアクセスしたい場合は、電車+路線バスや臨時バスを利用するのが安心です。

荷物についても、軽量化と防犯対策を事前に整えておくことが大会当日の快適さにつながります。

交通規制の情報とアクセス上の注意点

奈良マラソン開催当日(例年12月初旬の日曜日)は、朝8時半頃から午後15時まで、マラソンコースおよびその周辺道路で大規模な交通規制が実施されます。

ランナーが走行中は、車両の通行や横断はできず、緊急車両を除いて全面的に制限されます。

また、奈良市全域から天理市にかけて、数多くの路線バスが早朝から15時ごろまで一部区間または全区間で運休するため、公共交通機関の利用者に影響が出ます。

中でも近鉄奈良駅発の臨時バスは朝から混雑しやすいため、近鉄高の原駅からの利用が推奨されています。

アクセス上の注意としては、会場周辺に専用駐車場がまったくないため、車での来場は控えるよう強く勧められています。

アクセス手段としては公共交通機関利用が基本で、特に駅から路線バスまたは臨時バスで移動するのが確実です。

このため、マラソン当日は早めに行動を開始し、交通規制の開始前に現地へ到着できるプランを組むことが重要です。

乗車予定のバスが運休となる可能性もあるため、最寄り駅や臨時便の時刻などを事前に確認しておくと安心です。

エイドの設置数と補給内容

奈良マラソンでは、給水・給食所が13ヵ所設置されており、水やスポーツドリンクのほか、おにぎりやバナナなどの軽食が提供されます。

これにより、ランナーは距離に応じて必要な補給ができるため、途中でエネルギー切れを防ぎやすい環境です。

加えて暑さや寒さに応じた対応がされているため、天候変化に備えた補給戦略も立てやすくなります。

一方で、混雑時には順番待ちや補給タイミングのロスもあり得ます。

そのため、混雑が予想される給水所では、飲み物を早めに取る工夫やエネルギージェルの持参なども有効です。

こうした補給の仕組みを理解していれば、完走に向けた体力配分がしやすくなります。

完走証や結果の公表の仕組み

完走者には、完走タオルや完走メダルがゴール後に支給されますが、完走証(記録記載あり)は大会終了後に公式サイトから自分でダウンロードする形式です。

発行対象はマラソン・ペアリレーマラソンで、ペア種目では両方が制限時間内に完走しなければ発行されません。

リアルタイムの順位やタイムは大会中に速報として一部提示されますが、正式な完走証はパソコンやスマートフォンから後日アクセスして取得します。

一方、会場での記録証の配布は行われないため、現地で記録を確認したい方は別途準備が必要です。

この仕組みを前もって把握しておけば、完走後の手続きに慌てず対応できます。

口コミから見る実際の体感難易度

奈良マラソンに対するランナーの口コミを見ると、「難コースだけど走るのが楽しい」という声が多く見受けられます。

たとえば、起伏が多くてチャレンジングであることが、むしろ楽しさにつながっているという意見があります。

また、コースが変化に富んでいるため走っていて飽きないという評価も多く見られます。

一方で、2023年大会では給水が不足し、水が足りなかったという不評な口コミがありました。

その結果、評価が大きく低下したのです。

しかし翌2024年大会ではメダルの復活や給水改善などがあり、総じて満足度が回復傾向にあります。

以上の声を踏まえると、初心者にはアップダウン対策や給水対策をしっかり準備することが、快適な完走につながります。

芸能人の出走の有無や話題性

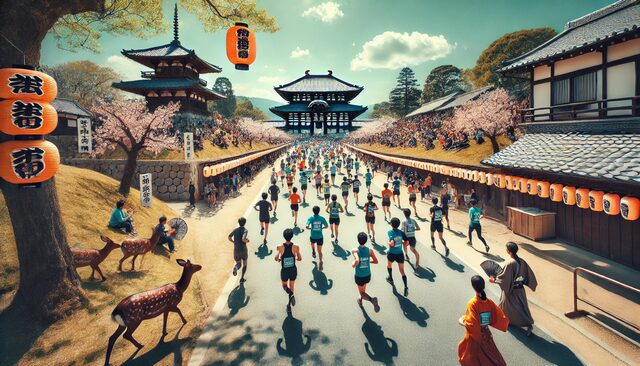

奈良マラソンは、ゲストとしてスポーツ界やエンタメ界の著名人が参加することで知られています。

2025年大会では、オリンピックメダリストの有森裕子さんに加え、奈良県出身のタレント松井絵里奈さんや坪井ミサトさん、ご当地アイドル「Cute Robin」などがランナーや応援ゲストとして登場しました。

とくに坪井さんは自身も「走っていて楽しかった」「沿道の応援が温かかった」とSNSで語っており、大会の話題性を高めています。

このような顔ぶれがいることで、参加者だけでなく応援に訪れる人や地元にも盛り上がりが生まれます。

こうしたゲストの存在は大会のブランディングにも寄与し、より多くのランナーが挑戦したいと感じる魅力になっています。

奈良マラソンの難易度を攻略視点で分析

奈良マラソンを攻略するには、単に走力だけでなく、エントリーのタイミングや装備の選択、参加賞の活用までを含めた「戦略的な準備」が求められます。

特に人気大会ならではのエントリー競争や、魅力あるTシャツ・参加賞の選び方は、モチベーションを高める上でも重要な要素です。

ここでは、出走チャンスを最大限に活かす方法や、ふるさと納税枠の使い方など、完走以上に「満足できる参加」を実現するための具体的な情報を紹介していきます。

参加費や参加人数の推移

奈良マラソンの参加料は、2025年大会では参加賞ありで14,000円、1種類選択で13,250円、なしなら12,500円です(参加登録料込)。

2010年の大会創設時には参加者約18,000人で、2021年にはコロナ対策で参加人数を約8,000人に制限し、参加料が一時16,000円に引き上げられました。

その後、通常枠の定員は約11,750人に戻り、定員に近い規模で募集が行われています。

このように、参加費や参加人数は大会の状況や感染症対策に応じて変動してきました。

現在は再び例年通りの規模と費用に戻りつつあり、アクセスしやすく参加価値のある大会として安定してきています。

定員割れある?現実的な出走チャンス

近年、大会によっては定員割れが話題になるケースが増えていますが、奈良マラソンでは例年定員付きエントリーが受付開始後すぐ埋まる傾向が続いていました。

ただし、コロナ再開後の2022年から2023年にはエントリーが数日程度かかることもあり、実質的な「定員割れに近い状況」も見られました。

それでも、奈良マラソンは関西圏からのアクセスの良さや地元の魅力から依然として注目度が高く、完全な定員割れとはならず一定の競争率が維持されています。

このため、出走チャンスは定員割れする大会よりもずっと現実的であり、特に県民枠や一般枠、ふるさと納税枠といった複数の応募ルートをうまく活用すれば、初心者でも出場できる可能性は十分にあります。

人気ランクとエントリー状況

奈良マラソンはランナー投票にもとづく「全国ランニング大会100撰」に選ばれるなど、人気の高い大会です。

2024年の大会でも関西を代表する大会として注目され、RUNNET等で「世界遺産を走る」魅力や兵庫や京都と比べても高評価を得ています(RUNNET大会紹介より)。

その結果、一般枠や県民枠は募集開始直後に定員に達する傾向が強いです。

特に人気種目では数分で締切になることもあるため、エントリーの際は開始時刻前の準備が不可欠です。

一方で、人気が高いため、完走後には満足度や特別感が得られるメリットがありますが、競争率の高さは初心者にはやや敷居が高く感じられるかもしれません。

Tシャツの選び方とメリット

奈良マラソンの参加賞には大会オリジナルTシャツとランニングソックスが用意されていて、2025年大会では奈良国立博物館とのコラボデザイン第2弾として注目されています。

両方とも選択可能でデザインや機能性を楽しめるのが魅力です。

Tシャツの素材は速乾性に優れ、着心地重視のランニング仕様になっているため、大会後にも普段使いしやすくなっています。

ただしサイズ変更はできないため、予めサイズ表を確認し、自分の体型に合ったものを選ぶ必要があります。

選ぶメリットとしては年に一度の記念品としての価値や着用後の利用シーンが広がる一方で、サイズミスや好みに合わないデザインを受け取るリスクに注意が必要です。

ふるさと納税やTシャツに参加賞事情

2025年大会では、ふるさと納税枠が新設され、寄付額50,000円で出走権や参加賞(Tシャツとソックス)が含まれた返礼品を得ることができます。

一般エントリーに比べて定員が100人程度と少ない枠ですが、寄付者向けに確実な抽選ないし先着枠として設けられている点が特徴です。

これには税控除のメリットもあり、実質的にお得な出走ルートになる場合があります。

ただし、ふるさと納税枠は手続きが複数ステップ(寄付申込→RUNNETエントリー)あるため、流れを理解していないと応募漏れする可能性があります。

加えて定員が少ないため、希望者が多ければ早期締切のリスクもあり、参加希望者は計画的に準備する必要があります。

【まとめ】奈良マラソンの難易度について

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。