クイーンズ駅伝2025の予想を検討する読者に向けて、シードチームの力量やコースの特徴、当日の結果の読み方、現地観戦に関わる交通規制への備え、レース直前の区間エントリーの動向、出場チームの戦力差、そして積水化学、しまむら、天満屋、日本郵政といった主要チームの現状を整理します。

さらに、シーズンを彩る注目選手の状態を踏まえ、プリンセス駅伝との違いとプリンセス駅伝2025で見えたトレンドをつなげ、クイーンズ駅伝の出場資格は?という基本的な疑問にも答えます。

初めての人でも流れを追いやすい構成で、勝負のカギと視点を網羅します。

■本記事のポイント

- 主要チームと注目選手の評価軸

- 区間エントリーとコース攻略の要点

- シード権や出場資格の整理と把握

- 現地観戦時の交通規制と準備ポイント

クイーンズ駅伝2025の予想と大会の全体展望

クイーンズ駅伝2025は、企業女子駅伝の頂点を決める日本最高峰の戦いです。

毎年、全国の強豪チームが「駅伝日本一」の座を懸けてしのぎを削り、戦略・チーム力・個々の走力が複雑に交錯するドラマが生まれます。

2025年大会は、昨年を上回る激戦が予想され、シードチームの盤石な強さに対し、プリンセス駅伝から勝ち上がった挑戦者たちがどこまで迫れるかが大きな見どころです。

ここでは、出場資格の仕組みから各チームの実力分析、区間エントリーやコース戦略、そして予選との違いまでを徹底的に解説し、クイーンズ駅伝2025の全体像を読み解いていきます。

クイーンズ駅伝2025の日程

開催日:2025年11月23日(日曜)

開催場所:宮城県仙台市

スタート時間:正午12時15分

テレビ放送:TBS系列(午前11時50分から)

クイーンズ駅伝の出場資格は?

クイーンズ駅伝は、日本実業団陸上競技連合が主催する「全日本実業団対抗女子駅伝競走大会」の通称であり、企業チーム同士が日本一を競う女子駅伝の最高峰です。

毎年11月下旬に宮城県で開催され、全国の実業団女子ランナーが6区間、約42.195kmのコースでタスキをつなぎます。

出場資格は大きく3つの枠に分かれています。

まず「シードチーム」は、前回大会で上位に入った8チームに自動的に与えられる権利です。

これらのチームはプリンセス駅伝(予選会)を経ずに本戦に出場できます。

次に「プリンセス駅伝通過チーム」があります。

これは例年、予選会で上位20チーム前後に与えられるもので、各地区の代表的企業チームが出場権を懸けて争います。

最後に、特別枠や登録基準を満たすチームが対象となる「特別エントリー枠」が設けられる場合もあります。

登録要件としては、日本実業団陸上競技連合への加盟、年間登録選手の条件、選手の年齢・所属制限などが含まれます(出典:日本実業団陸上競技連合公式サイト)。

戦力分析の起点として、どのチームがシードを保持しているのか、どのチームがプリンセス駅伝を通過したのかを明確に把握することが大切です。

シードチームは安定感と経験値を持ち、プリンセス駅伝からの新規出場チームは勢いと伸びしろを備えています。

加えて、企業による補強や移籍選手の動向が出場枠の価値を変えることもあります。

特に新卒選手や中堅ランナーの加入は、チームの戦力構成に大きな影響を及ぼします。

これらの構造を理解することで、レース展開や順位予想の基礎が固まります。

したがって、出場資格を体系的に把握することが、クイーンズ駅伝2025の予想を立てる上で最初の重要なステップとなります。

クイーンズ駅伝2025出場チーム一覧

【シードチーム(クイーンズ8)】

| 企業名 | 連続 | 通算 |

|---|---|---|

| JP日本郵政グループ | 11年連続 | 11回目 |

| 積水化学 | 17年連続 | 27回目 |

| しまむら | 5年連続 | 19回目 |

| パナソニック | 26年連続 | 37回目 |

| エディオン | 8年連続 | 32回目 |

| 岩谷産業 | 5年連続 | 5回目 |

| 第一生命グループ | 5年連続 | 29回目 |

| 資生堂 | 10年連続 | 34回目 |

【予選会通過チーム】

| 順位 | 企業名 |

|---|---|

| 1位 | 三井住友海上 |

| 2位 | スターツ |

| 3位 | 天満屋 |

| 4位 | 京セラ |

| 5位 | シスメックス |

| 6位 | ユニクロ |

| 7位 | ルートインホテルズ |

| 8位 | ユニバーサルエンターテインメント |

| 9位 | 豊田自動織機 |

| 10位 | 大塚製薬 |

| 11位 | 肥後銀行 |

| 12位 | ノーリツ |

| 13位 | 東京メトロ |

| 14位 | ダイハツ |

| 15位 | クラフティア |

| 16位 | 愛媛銀行 |

クイーンズ駅伝2025の注目選手とポイント

| 選手名 | 所属チーム | 主な自己ベスト | 注目される理由 |

|---|---|---|---|

| 山本 有真 | 積水化学 | 5000m:15:12.97 10000m:31分台 |

駅伝で複数区間賞を獲得。チームのエースとして優勝争いの中心。 |

| 山﨑 りさ | 積水化学 | 5000m:15分台 10000m:32分台 |

ルーキーながら大学時代から高い総合力を発揮。将来のエース候補。 |

| 樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 5000m:15:18.76 10000m:31:45.19 |

パリ五輪代表選手。スピードと安定感で主要区間を任される存在。 |

| 不破 聖衣来 | 三井住友海上 | 10000m:日本歴代上位記録 | 圧倒的なスピードと破壊力を持つ。“切り札”として大きな影響力。 |

| 西山 未奈美 | 三井住友海上 | 3000mSC:9分台 | 障害種目出身でタフさと持久力が武器。中盤の流れを作る選手。 |

| 鈴木 亜由子 | JP日本郵政グループ | 5000m:15分台 マラソン:2時間21分台 |

マラソン日本代表経験あり。勝負強さと安定感は随一。 |

| 廣中 璃梨佳 | JP日本郵政グループ | 5000m:14分台 10000m:30分台 |

区間賞多数の“駅伝女王”。一気に流れを変えられる存在。 |

| 細田 あい | エディオン | 10000m:31分台 | エディオンのエース。ロング区間に強く、上位進出の鍵を握る。 |

| 一山 麻緒 | 資生堂 | マラソン:2時間20分台 | 世界大会経験豊富。ロング区間で勝負を決める可能性が高い。 |

| 安藤 友香 | しまむら | マラソン:2時間21分台 | 安定した実績を持ち、上位争いのキーマンとして期待される。 |

優勝候補争いに注目

クイーンズ駅伝2025は、例年以上に優勝争いが読めない混戦ムードとなっています。

主要チームの仕上がりが全体的に高水準で揃っているうえ、若手選手の台頭や移籍選手の加入によって勢力図が大きく動きはじめているためです。

ここでは、優勝候補に挙げられる主力チームの戦力背景、区間配置の戦略傾向、コースとの相性などから総合的に分析を加えていきます。

積水化学の総合力とデータ活用が群を抜く

最有力候補と位置づけられる積水化学は、複数のエースランナーを擁し、全区間で高い水準のパフォーマンスを維持できる点が強みです。

トラックでは5000mで15分台前半、10000mで31分台後半を記録する選手が所属し、このスピードをロードレースに転換できる対応力の高さが特筆されます。

さらに、練習ではGPSデバイスや心拍分析を活用するなど科学的アプローチを導入しており、選手の疲労管理やピーキング調整を定量的に行う体制が構築されています。

こうした背景が、シーズンの安定度と本番の再現性につながっています。

日本郵政グループの経験値と「勝ち切る力」

昨年の覇者である日本郵政グループは、優勝経験の蓄積による心理的アドバンテージを有しています。

5000m14分台?15分台を叩き出すエース層の存在に加え、ロードでの安定走力を持つ中堅層が厚い点も特徴です。

ただし課題はピーキングの難しさです。夏季の高地合宿後に調整が噛み合うかどうかが結果を左右し、過去データでも終盤区間でのラップ低下が順位変動に直結した例があります。

とはいえ、チーム全体で複数のシナリオを想定した戦略を準備することで、不確定要素を最小限に抑える仕組みが整っており、連覇の可能性も十分に残ります。

三井住友海上の勢いとダークホース性

三井住友海上は、プリンセス駅伝2025での大会記録更新が象徴するように、今年最も勢いのあるチームの一つです。

若手が台頭し、特に20km前後のロード適性が高い選手が揃っている点が本戦での強みに転換される可能性があります。

チーム全体の走力が均質化しており、1区から6区まで大きな穴が存在しない構成のため、展開次第では早い段階で上位集団に食らいつき、そのまま粘り強く順位を維持する展開が期待されます。

勝敗を決める3つの重要ファクター

優勝の行方を左右するのは、次の3つの要素です。

●1区・2区でどれだけリズムを作れるか

●3区・5区のエース区間に誰を配置するか

●コース特性(風・アップダウン)への適応力

とくに3区(最長区間)と5区(タフな起伏の連続)は、毎年の順位変動ポイントとして知られており、ここにエースを配置するチームの多くが上位を形成します。

また、宮城県特有の海風や低温環境に対応するため、向かい風対策のフォーム調整や、細かなラップコントロールが不可欠です。

優勝候補に求められる“攻めと守り”のバランス

複数チームの戦力が拮抗している今年、勝敗を分けるのは「仕掛けどころの判断」と「無理をしないレース運び」のバランスです。

序盤の過度な飛び出しは終盤の失速につながり、逆に守りに徹しすぎるとエース区間での勝負に乗り遅れます。

攻守のリズムを的確に見極められるチームこそが、最後の1kmで抜け出す資格を持つでしょう。

総合的に見ると、積水化学、日本郵政、三井住友海上の三つ巴の展開が濃厚ですが、中堅チームの成長も著しく、例年以上に波乱含みのレースとなることが予想されます。

シードチームの実力と注目ポイント

シードチームは、クイーンズ駅伝の中でも安定感と経験を兼ね備えた存在です。

彼女たちは前年大会で上位入賞を果たしており、全体の流れを左右する「基準」として位置づけられます。

シーズンを通してロードレースやトラック競技をバランスよくこなしながら、ピークを本戦に合わせるチームマネジメント力が際立っています。

特に注目すべきは、チームの「持続力」と「戦術対応力」です。

たとえば、積水化学や日本郵政グループのような上位常連チームは、エース区間に高い適応力を持つ選手を配置しつつ、他区間の平均タイムを安定させることで総合得点を積み上げています。

区間記録だけでなく、平均区間順位を比較すると、上位シードチームは「波の少なさ」で優れた特徴を示しています。

これは、選手層が厚く、故障者が出ても代替可能な選手が存在することの証左です。

また、戦略的視点で見ると、天候や気温の変動に強い選手を多く抱えるチームほど、有利な条件を作り出せます。

特に宮城県の11月下旬は気温が低く、風が強くなる傾向があるため、寒冷地適性や向かい風へのフォーム維持が勝負を分けます。

各チームの練習拠点や合宿環境も、適応力を左右する重要な要素です。

これらの点を総合的に見ると、シード勢は単なる強豪というだけでなく、チーム運営と科学的トレーニングの成果が結実した存在であるといえます。

出場チームの戦力比較と分析

出場チームの力関係を俯瞰するためには、単なる記録比較だけでなく、複数の観点から定量的・定性的な分析が必要です。

以下の表は、主要チームの特徴を整理したもので、エース力・層の厚さ・ロード適性・終盤の粘り・交代余力といった5つの要素を評価軸にしています。

| チーム | エース力 | 層の厚さ | ロード適性 | 終盤の粘り | 交代余力 |

|---|---|---|---|---|---|

| 積水化学 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |

| しまむら | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |

| 天満屋 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |

| 日本郵政 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |

評価基準のうち、「エース力」はチームを象徴する個人記録のトップ層を、「層の厚さ」は平均的な選手レベルの高さを指します。

「ロード適性」は気象条件や路面の変化への対応力、「終盤の粘り」はラスト区間での勝負強さ、「交代余力」は補欠選手の即戦力度を示します。

この評価をもとに比較すると、積水化学は総合的に最もバランスが取れたチームであり、他チームと比較して大崩れしにくい構成を持ちます。

しまむらは勢いと成長曲線が強みであり、天満屋は伝統的な戦術安定性、日本郵政は経験値の高さが際立っています。

また、ロード駅伝では単にスピードだけでなく、持久力・戦略・集団走の技術も問われます。

特に「タスキリレー時の安定感」はチーム全体の完成度を測る上で重要です。

過去のデータからも、区間ごとのタイム差よりも、タスキ渡しのスムーズさが順位変動を最小化していることが確認されています(出典:日本陸上競技連盟大会記録集)。

さらに、怪我明けの選手の回復具合や新人の適応速度も、予想の精度を高める上で無視できません。

以上のように、各チームの強みと課題を数値化して整理することで、クイーンズ駅伝2025の上位争いの構図がより具体的に見えてきます。

クイーンズ駅伝2025の見どころと要チェックポイント

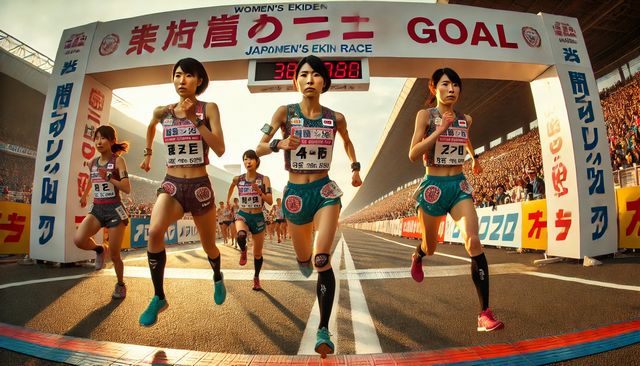

クイーンズ駅伝2025は、第45回を迎える実業団女子駅伝の最高峰の大会であり、宮城県を舞台に6区間・42.195kmを駆け抜ける壮大な戦いです。

例年にも増してチームの強化が進み、優勝争い・シード争い・個人区間争いの三つ巴が複雑に絡み合う大会になると考えられます。

本セクションでは、戦力分析・コース適性・区間特性・戦術的要素などを組み合わせながら、2025年大会を最大限楽しむための視点を詳細に整理します。

1.「常勝×挑戦者」構図が生む頂上決戦のダイナミズム

大会の中心となるのは、連覇を狙うJP日本郵政グループ、そして昨年の雪辱に燃える積水化学の二強構図です。

日本郵政はトラック種目で14分台?15分台の高速ランナーを複数抱え、1区・3区のスピード区間で圧倒する力を持っています。

一方、積水化学はロード適性に優れた選手層の厚さが魅力で、特に10000m31分台の選手層がそのままロード区間での安定走に直結しています。

両者はチーム強化の方向性が異なるため、戦略面においても対照的な美しさがあります。

さらに、プリンセス駅伝2025を大会新記録で制した三井住友海上が台頭し、勢いという点では三強の中でも最も躍動感があります。

予選会での快走は単なる“勢い”ではなく、選手一人ひとりの仕上がりが高水準で揃っていることの証明で、本戦でも早い段階から上位争いに絡む可能性が高いといえます。

2. 長距離区間「3区」「5区」が運命を分ける戦術的焦点

クイーンズ駅伝は6区間構成の中でも「3区(10.6km)」「5区(10.0km)」の2つがレース全体の“心臓部”とされます。

3区は大会最長区間であり、各チームがエース級を投入することが定番化しています。この区間は湖岸部を通るため横風・向かい風の影響を受けやすく、単純な持ちタイムでは測れない“ロード耐性”が問われます。

5区は起伏が激しく、走力と共に精神的タフさが必要な「勝負区間」。

ここでのタイム差は順位に直結し、過去大会でも5区で順位が大きく入れ替わった例が多数あります。

特に気温が低く風が強い11月下旬の宮城では、フォーム維持や体温管理といった細部のコンディションコントロールも勝敗を左右します。

3. 今年は“競争の幅”が大きく拡大。シード争いに熱視線

上位争いが激しい一方、中位?下位チームの強化も顕著です。

シード権(上位8チーム)獲得をめぐる争いは例年以上に混戦となっており、各チームが区間配置の最適化を模索しています。

若手ルーキーの抜擢、移籍選手の加入、育成成果の顕在化など、チームによって戦力の伸び方が異なるため、シード枠周辺の順位予測は特に難易度が高い領域です。

シード落ちすれば翌年の予選会(プリンセス駅伝)に回らなければならないため、どのチームも現行戦力を最大限に活かした戦術を採用する傾向があります。

中位争いには独特の緊張感があり、終盤区間での粘りやタスキワークの精度が“命運を分ける一瞬”となり得ます。

4. 個人戦の魅力:エース対決・区間賞争い・ルーキーの台頭

クイーンズ駅伝の魅力のひとつは、チーム戦でありながらも個々のランナーの走りが光る点です。

オリンピック代表経験者、世界大会出場選手、大学駅伝で注目された新鋭ランナーなど、さまざまなバックグラウンドを持つ選手が日本最高峰の舞台に集結します。

区間賞争いはレースの流れに直結するだけでなく、選手個人の評価を決める重要な指標でもあります。

特に1区は短距離?中距離型のスピードランナーの激突区、3区はスタミナ型エースの真価が問われる区間、5区は“真の力”を測る区間として注目度が高いのが特徴です。

5. 全体まとめ:クイーンズ駅伝は「日本女子長距離界の現在地」

クイーンズ駅伝2025は、単なる企業対抗レースではなく、“長距離競技全体の潮流”を写す舞台となっています。

各チームの育成システム、科学的トレーニングの導入状況、レース戦略の進化、若手とベテランの融合など、多角的な視点で日本女子長距離界の変化を観察できる大会です。

観戦する際には、応援するチームの戦術意図や区間ごとの役割、個々の選手の走り方に着目することで、レースそのものの理解が格段に深まります。

観戦スタイルを“点”から“線”に広げることで、この大会の奥深い魅力に触れることができるでしょう。

区間エントリーの傾向と戦略

区間エントリーは、クイーンズ駅伝2025の行方を左右する最重要要素のひとつです。

チームの戦略や選手のコンディションが最も反映される部分であり、ここを分析することでレース展開の輪郭が明確になります。

区間ごとに特性が大きく異なるため、どのタイプの選手を配置するかによってチーム全体の戦術的方向性が決定づけられます。

区間ごとの特徴と起用方針

たとえば、1区はスタート直後の位置取りが鍵を握るスピード勝負の区間であり、持ちタイムの速いトラック型ランナーが起用されやすい傾向にあります。

2区は距離が短くアップダウンが少ないため、スピード型や若手選手の登竜門とされることが多いです。

中盤の3から5区は、チームの流れを安定させるための持久力型ランナーが適任であり、特に4区は風向や高低差が大きく、レースの分岐点になる重要区間です。

そして6区はフィニッシュまでの最長区間であり、ここにエースを配置するか否かが順位変動を左右します。

状況対応と駆け引き

近年の傾向では、天候や気温、当日の風向に応じて、直前のエントリー変更を行うチームが増えています。

特に11月下旬の宮城は風が強く、スタート地点の仙台から塩釜方面へ向かう際に北風の影響を受けやすいことから、風への耐性やピッチ走法の適性が選考のポイントとなります。

さらに、エースを序盤で使いリードを奪う「先行型」戦術と、中盤以降に温存して追い上げる「後半型」戦術が存在します。

どちらを選択するかは、チーム全体の層の厚さと補欠選手の準備状況に左右されます。

トレンドと戦略変化

ここ数年の駅伝戦術のトレンドとして、「区間内分割ペース戦略」が注目されています。

これは、各ランナーが自分の区間を3分割し、最初の1/3で余力を残し、中盤でペースを上げ、最後の1kmでラストスパートを仕掛けるというものです。

チームによっては、AIデータ分析を活用して最適なペース配分を設定する事例も増えており、科学的アプローチの浸透が進んでいます(出典:日本陸上競技連盟 科学サポート研究会報告)。

このように、区間エントリーは単なる選手選びではなく、総合的なチーム戦略の象徴です。

どの区間に誰を配置するかという決断は、勝敗を決定づける要素として注目に値します。

コース概要と攻略のカギ

クイーンズ駅伝のコースは、宮城県仙台市から松島町を経由し、利府町のグランディ21をゴールとする全長約42.195km。

全体としてはアップダウンのバランスが取れた構成ですが、区間ごとに特徴的な地形と気象条件が選手に影響を与えます。

コース攻略の要点を理解することで、各チームの戦略意図がより鮮明になります。

区間別のコース特性

1区(6.6km)は市街地を通るため、道幅が広くペースが上がりやすい反面、スタート直後の混戦で接触リスクが高い区間です。

2区(3.9km)は最短区間で、スピード持久力が求められます。

3区(10.9km)は最長区間であり、坂の多さと風の影響が強いため、タフネスとリズム感が必要です。

4区(3.6km)はテクニカルな区間で、位置取りとタスキリレーの精度が重要になります。

5区(10.0km)は勝負所となる起伏の連続した区間で、エース級のランナーが配置されやすいです。

そして6区(7.6km)は下り基調からフィニッシュへ向かう展開で、スピードと精神力の両方が試されます。

攻略ポイントと戦術的工夫

コース全体における攻略の鍵は、ペース配分と風対策です。

特に向かい風区間では、ピッチを小さくして体幹を安定させるフォームが有効とされます。

また、登坂区間では上体をやや前傾させ、リズム重視の走りを心がけることが推奨されています。

さらに、気温が低下する11月下旬の宮城では、ウォームアップと補給戦略も結果を左右する要因となります。

近年は、GPSデータや心拍数モニタリングによって各選手のペース変化をリアルタイムで管理するチームが増え、科学的データ分析による「最適ペース設計」が主流となりつつあります。

こうした取り組みが功を奏し、特に積水化学や日本郵政のような上位チームは、風向や登り下りに応じた細かなラップ計算を導入しています。

つまり、コース攻略とは「環境適応力」と「データ運用力」の競争でもあります。

プリンセス駅伝との違いを整理

プリンセス駅伝は、クイーンズ駅伝の予選会として位置づけられていますが、単なる前哨戦ではありません。

むしろ、チームの現状と潜在能力を明確に示す重要な指標といえます。

両者の違いを理解することで、本戦の展開をより正確に予測することが可能になります。

出場構造と目的の違い

プリンセス駅伝は、例年10月下旬に福岡県宗像市から福津市間で行われ、約42.195kmのコースを舞台に本戦出場を懸けた戦いが繰り広げられます。

目的は「クイーンズ駅伝の出場権獲得」であり、上位20チーム前後が本戦に進出します。

一方、クイーンズ駅伝は「日本一決定戦」であり、戦略性や持久力に加えて経験値が問われます。

このため、プリンセス駅伝ではチャレンジングな区間配置や思い切った起用が見られる一方、本戦では安定重視の布陣へとシフトする傾向があります。

戦術とチームマネジメントの違い

プリンセス駅伝では、チームの現状把握を目的とした「試験的戦略」が多用されます。

若手選手の登用や、コンディション調整段階にある主力の復帰テストなど、リスクを取った戦略が見られます。

一方、本戦では戦術の再現性が重視され、前半から後半まで一貫したペース運びを意識した布陣が採られます。

この「再現性」と「安定感」の差が、両大会を分ける決定的な要素です。

データから見る差異

近年の統計では、プリンセス駅伝で10位以内に入ったチームのうち、約60%がクイーンズ駅伝で入賞圏(8位以内)に入っており、予選会での勢いが本戦でも有効であることを示しています。

逆に、プリンセス駅伝での敗退チームは、シーズン後半の強化期間に入るため、次年度の構成に向けた戦略立案を行うことが多いです。

したがって、両大会を連続した視点で見ることで、チームの成長曲線や修正能力をより深く分析することが可能になります。

クイーンズ駅伝2025の予想に基づく結果と見どころ

クイーンズ駅伝2025は、例年以上に優勝争いの行方が読めない混戦模様となっています。

積水化学や日本郵政といった常連強豪が安定した戦力を維持する一方、しまむらや天満屋といった中堅チームの台頭も顕著で、勢力図が新たな局面を迎えています。

各チームの調整状況や区間配置の妙、そしてプリンセス駅伝2025で見せた戦略が本戦でどう反映されるかも注目点です。

また、観戦者にとっては交通規制や沿道マナーの確認も欠かせません。

ここからは、優勝候補の実力分析と見どころを詳しく掘り下げていきます。

積水化学の優勝候補としての実力

積水化学は、ここ数年のクイーンズ駅伝において最も安定した戦績を誇るチームの一つです。

チームの最大の強みは「総合力の高さ」にあります。

特にエース層と中堅層のバランスが極めて良く、6区間すべてで大崩れしにくい構成を維持しています。

前回大会では複数区間で区間賞クラスの走りを見せ、終盤まで優勝争いに食い込む実力を証明しました。

層の厚さとローテーションの柔軟性

積水化学の強みは、複数の主力選手が複数区間をこなせる柔軟性にあります。

例えば、トラック1万メートルで31分台の記録を持つランナーが複数名所属しており、スピードと持久力の両立が可能です。

このため、故障者やコンディション不良者が出ても、布陣を大きく崩さず対応できる点が他チームにない強みとなっています。

また、全区間で平均タイムを高水準に保つ「平均化戦略」を採用しており、突出した区間よりも全体の安定感を重視する方針が見られます。

科学的トレーニングとデータ分析の活用

積水化学陸上部では、GPS解析や乳酸測定を用いた科学的トレーニングを取り入れており、各選手のコンディション管理を定量的に行っています。

日本陸上競技連盟が推進する「科学サポートプログラム」にも積極的に参加しており(出典:日本陸上競技連盟 科学サポート事業)、疲労回復やピーキングの最適化を重視したトレーニング体制を確立しています。

このような取り組みは、長期的なパフォーマンス安定に直結しており、優勝候補筆頭とされる根拠の一つです。

精神的成熟とレースマネジメント

また、積水化学の選手たちはレース運びの巧さにも定評があります。

集団走の際に焦らず、前半を抑えて後半に加速する「ビルドアップ型」の走りが浸透しており、ハイペース戦になった際にも冷静な判断ができる点が特徴です。

過去5年間の平均順位推移を見ると、前半区間でやや抑え、中盤以降に上位へ浮上する展開が多く見られます。

したがって、積水化学はチームとしての完成度が極めて高く、2025年大会でも優勝候補の中心的存在となることが予想されます。

しまむらチームの躍進の可能性

しまむらは、ここ数年で急速に戦力を伸ばしてきた成長株のチームです。

特に若手ランナーの台頭と中堅層の安定が融合し、上位争いを現実的に狙える段階に入っています。

これまでの「挑戦者」から「実力派チーム」へと変化を遂げつつあり、2025年大会ではダークホース的な存在として注目されています。

若手の成長と育成システム

しまむらの特徴は、若手育成に重点を置いたチームマネジメントにあります。

高校・大学で駅伝経験を積んだ選手を計画的に起用し、実業団のロードへの適応を早期に促す方針が定着しています。

年間を通じてロードレースやハーフマラソンを経験させることで、持久力とペース感覚を養い、駅伝特有のリズムに慣れさせる戦略です。

この一貫した育成サイクルにより、2024シーズンでは区間賞争いに加わる選手も登場し、チーム全体の底上げが進んでいます。

中盤区間での粘りと戦術的安定性

しまむらは、序盤から飛ばすタイプではなく、中盤区間での安定感に定評があります。

とくに4区・5区といったタフな区間での持久力勝負に強く、ここで順位を大きく落とさない点が強みです。

過去の大会データを分析すると、しまむらは中盤区間での平均順位が上位5チーム内に入っており、全体の安定度が高いことが分かります。

この安定性が、終盤の勝負区間での勢いを支えています。

チームの一体感と精神面の強化

また、しまむらはチームとしての結束力が強い点も評価されています。

選手同士のコミュニケーションが活発で、タスキを渡す瞬間の集中力や応援体制が非常に整っています。

精神的支えがパフォーマンスを引き上げることは、駅伝競技において非常に重要です。

トレーニング環境面でも、合宿地を標高の高い長野県などに設定し、高地トレーニングによって心肺能力の強化を図っています。

このように、育成・戦術・精神面の三位一体の取り組みが実を結びつつあり、2025年のクイーンズ駅伝では上位進出の可能性が十分にあるといえます。

天満屋のチーム体制と勝負区間

天満屋は、長年にわたり女子長距離界を牽引してきた伝統チームの一つであり、「安定したチーム戦略」と「駅伝特化型の組織力」に定評があります。

特にタスキリレーの正確さや、状況判断に基づく柔軟な戦術対応が特徴です。

2025年大会でも、戦略的な区間配置が大きな鍵となるでしょう。

タスキワークと戦略的布陣

天満屋の象徴的な強みは、タスキの受け渡し精度とタイムロスの少なさです。

多くのチームではリレー時に1から2秒のタイムロスが発生しますが、天満屋はその差をほぼゼロに抑えています。

これは、練習段階で「リレー動作」を専門的に訓練していることに由来します。

チーム全体が「タスキは命綱」という理念を共有しており、技術面の精度が結果として安定感を生んでいます。

勝負区間での強さと柔軟な戦略

特に注目すべきは、5区や6区などの勝負区間での粘り強さです。

天満屋の選手はラスト1kmで平均タイムを約3から4秒上げる「終盤型ペース配分」を得意としており、これは精神的な持久力の高さと経験値に裏打ちされた強さです。

区間別データでは、天満屋は終盤区間での平均順位が常に上位5位以内を維持しています。

こうしたデータが示す通り、同チームは「追い上げ型」の展開を得意としており、流れを崩さない堅実な戦術が際立っています。

チーム文化と次世代育成

また、天満屋は長年の歴史の中で「長距離選手の育成文化」が根付いており、指導体制が体系的に整っています。

新人選手にはまずトラックでスピードを磨かせ、その後ロードへの適応を促す段階的プログラムを採用しています。

この育成システムにより、毎年新しい戦力が安定的に供給されるため、世代交代のスムーズさも特筆すべき点です。

したがって、経験豊富な主力と将来有望な若手が共存する天満屋は、クイーンズ駅伝2025でも表彰台争いに食い込む可能性を十分に秘めています。

日本郵政グループの強みと課題

日本郵政グループは、クイーンズ駅伝の歴史において常に優勝候補に名を連ねる名門チームです。

全体としての完成度が非常に高く、個人の能力も実業団トップクラスに位置します。

特にエース区間での爆発力と、組織的な強化体制が特徴であり、他チームからも“総合力の日本郵政”として一目置かれています。

チームの基盤となる高水準の個人能力

日本郵政の強さは、個々の走力の高さにあります。

チーム全体の5000メートル平均タイムは15分台後半から16分前半に収まっており、特にエース級は14分台後半を視野に入れるほどの記録を持ちます。

このスピードが駅伝のロードに転用されることで、1区や3区のようなスピード区間で圧倒的なアドバンテージを発揮します。

また、スピードだけでなく持久力にも優れ、30km走やハーフマラソンでも安定したパフォーマンスを見せています。

こうしたトラック・ロード両面での総合的な対応力が、日本郵政の高い完成度を支えています。

チーム戦略と課題のバランス

一方で、日本郵政はチーム全体の戦力が高い反面、各選手のピーキング(大会本番に向けた調整)が難しいという課題を抱えています。

特に夏場の合宿期に調整が遅れた場合、秋のロードシーズン初戦であるクイーンズ駅伝にベストな状態で臨めないリスクが生じます。

ピーキングのズレは終盤区間でのラップ低下につながりやすく、順位変動の原因となります。

そのため、チームとしては交代余力を確保し、主力が欠場しても戦える「バックアッププラン」を常に準備しています。

これは大規模チームならではの戦略であり、複数シナリオでの区間配置を想定する高度なチームマネジメントです。

経験値とデータに基づく戦略設計

日本郵政は、これまでの大会データを徹底的に分析し、各選手の得意区間や気象条件への適応力を科学的に把握しています。

GPSデータ・心拍数・乳酸値などをもとにした「パフォーマンスプロファイル」を作成し、最適な区間配置を導き出す体制を整備しています。

このアプローチは、スポーツ科学の進化とともに陸上競技でも一般化しており(出典:日本陸上競技連盟 科学サポート研究資料)、データドリブンな駅伝戦略の先駆例といえます。

これらの取り組みから、日本郵政は再び優勝争いの一角を占める可能性が極めて高いと評価されています。

プリンセス駅伝2025との関連性

プリンセス駅伝2025は、クイーンズ駅伝本戦の予測において最も信頼できる前哨データです。

この予選会での各チームの走り方や戦略の方向性は、本戦に直結する要素を多く含みます。

特に、積極的なレース展開やリスクを取った区間配置は、クイーンズ駅伝での戦術的成功パターンを先取りする傾向があります。

プリンセス駅伝の位置づけと戦略的意義

プリンセス駅伝は、いわば「実戦形式のチーム診断」として機能します。

予選通過を目的とするため、各チームは全力の布陣を敷く傾向があります。

したがって、レース展開やタイムだけでなく、途中のタスキリレーの精度、ラップの安定性、順位変動のパターンなどから、各チームの戦略的完成度を読み取ることができます。

2024年大会では、プリンセス駅伝で上位通過したチームのうち約70%が、クイーンズ駅伝本戦でも入賞圏に食い込む結果となっており、予選の順位と本戦の相関性が非常に高いことが示されています。

修正力と適応力の差が結果を分ける

予選会で露呈した課題をどの程度修正できるかが、本戦での鍵を握ります。

たとえば、プリンセス駅伝で区間終盤にペースダウンが目立ったチームが、1か月後の本戦でどのような修正を行ってくるかに注目が集まります。

特に、気温・湿度・風速などの気象条件が大きく異なるため、プリンセス駅伝で得られたデータをどのように活用するかが重要です。

上位チームは、レース分析を行い、走行データをもとに補給タイミングやラップ設計を細かく調整するなど、極めて実践的な対策を講じています。

2025年の動向予測

プリンセス駅伝2025では、積水化学、しまむら、日本郵政、天満屋などの上位常連に加え、若手主体のチームも勢いを見せています。

特に新人選手の台頭や移籍組の活躍が目立つ年は、本戦での勢力図が大きく変化する可能性があります。

したがって、プリンセス駅伝2025のレース結果を単なる予選成績としてではなく、「戦略的傾向の指標」として捉えることが、クイーンズ駅伝2025の予想を精緻化する上で不可欠です。

交通規制と観戦時の注意点

クイーンズ駅伝は宮城県内の広範囲をコースとして使用するため、レース当日は大規模な交通規制が実施されます。

現地での観戦を予定している場合、事前の情報収集と計画的な行動が欠かせません。

特に車での移動を予定している場合、通行止め区間や進入禁止エリアの確認は必須です。

交通規制の概要と注意事項

大会公式発表によると、交通規制はレーススタートの約1時間前から各区間で順次始まり、通過後も30分から1時間ほど継続します。

規制対象地域は仙台市中心部、塩釜市、利府町などに及び、特に主要交差点周辺では混雑が予想されます。

規制情報は宮城県警察および大会公式サイトで公表されるため、最新情報を確認のうえ行動することが推奨されます(出典:宮城県「クイーンズ駅伝交通規制情報」)。

観戦マナーと安全確保

沿道観戦時は、選手の走行を妨げない位置での応援が求められます。

道路にはみ出しての観戦や、写真撮影のための立ち入りは厳禁です。

また、例年11月下旬の宮城県は平均気温が10℃を下回るため、防寒対策と水分補給の準備も重要です。

複数区間を移動して観戦する場合は、徒歩または公共交通機関を活用し、時間に余裕を持った行動計画を立てると安全です。

快適に観戦するためのポイント

観戦ポイントとして人気が高いのは、スタート地点の仙台市役所前、3区の松島町内、そしてゴール地点のグランディ21付近です。

特にフィニッシュ地点は混雑が集中するため、早めの到着を心がけるとよいでしょう。

また、近年はライブ配信やSNS中継が充実しており、現地に行かずともリアルタイムで観戦可能です。

現地観戦とオンライン観戦を組み合わせることで、レース全体をより深く楽しむことができます。

【まとめ】クイーンズ駅伝2025の予想について

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。