読者が知りたい要点を先回りして整理し、IRERUADAKEインソールの口コミに関する情報を客観的にまとめます。

口コミの傾向やロードバイクなど競技別の使い分け、店舗での購入可否、筋トレ時の注意点、サンダルでの活用など、実用目線で解説します。

さらに、RiCAMのインソールや貼るインソールとの比較、インソールは使った方が良いですか?への答え、医療用インソールと一般のインソールの違いは何ですか?の整理、オーダーメイドインソールの寿命はどれくらいですか?の目安も取り上げます。

健康や安全に関わる内容は、公式サイトによる説明や専門家の見解として紹介されている情報に基づき、断定を避けて丁寧に記述します。

■本記事のポイント

- 口コミの読み解き方と使用感の共通点を理解

- 競技や用途別に適した選び方の基準を把握

- 購入経路やサイズ調整の実務的ポイントを把握

- 医療用との違いと寿命の目安を整理

IRERUADAKEインソールで口コミの評判と特徴

IRERUADAKEインソールは、その手軽さと実用性から幅広い層に注目されています。

口コミを中心に見ると、日常生活からスポーツまで、さまざまな用途で利用されていることが分かります。

特に、ロードバイク愛好者や筋トレユーザーからは、安定性やフィット感に関する具体的な意見が多く寄せられており、実際の使用環境ごとの評価が興味深いポイントです。

また、オンラインや実店舗での購入方法、同価格帯ブランドとの違いなども検討材料として重要です。

本章では、口コミの傾向から見える実際の使い心地、利用者のリアルな評価、さらに他社製品との比較までを丁寧に掘り下げ、IRERUADAKEの特徴を多角的に解説していきます。

口コミから見るIRERUADAKEの使用感

IRERUADAKE インソールに寄せられている口コミを分析すると、履き心地の変化や疲労感の軽減が評価される声が一定数見られます。

特に「土踏まずに適度な支えが感じられる」「かかとが安定する」という指摘が散見され、長時間歩行や立ち仕事の際に快適性が向上したという報告が目立ちます。

一方で、「足先の圧迫感」「サイズ感の違和感」など、靴との相性に起因するネガティブなコメントも一定数存在しており、インソール選びには慎重さが求められます。

口コミを客観的に活用するうえで、以下の視点は特に重要です。

口コミを活用する際の視点

●評価スコアにだけ注目せず、足型・用途・靴種の前提条件を確認する

→ たとえば「幅広甲高の靴」や「スニーカー」「登山靴」など、どの条件下での使用かを見極めると参考度が上がります。

●初期の馴染み期間(使い始めてから数日~数週間での足の変化)に触れているかを探る

→ 多くのインソールは、最初は硬さや違和感があることを前提とし、使用後の慣れ具合を見る意見は参考になります。

●サイズ交換や**トリミング(切って調整できるかどうか)**の可否を確認する

→ 購入後の微調整や交換のしやすさが安心材料となるため、口コミにこうした情報が含まれるかをチェックするのが現実的です。

以上の視点を踏まえると、口コミは「体験の断片」ではありますが、使い方や調整のヒントを得る手段として活用価値が高く、購入前の不安を軽減する有効な材料となります。

また、口コミには偏りが生じやすいため、極端に高評価・低評価の意見は参考情報として間に受けず、複数の意見を総合して「自分の条件に近い例」を重視する姿勢が望ましいと言えます。

ロードバイク利用者が語るフィット感

ロードバイクにおけるインソールの役割は、ペダリング効率と足の安定性を両立させることです。

ライド中、足は一定の角度を保持し、前後方向の荷重移動や蹴り出しの力を伝達するため、アーチ保持や圧力分散機能を備えたインソールがパフォーマンスに影響を及ぼします。

研究報告のひとつに、3Dアーチサポート付きインソールが足首のバイオメカニクスに影響を与え、着地中盤から安定化期にかけて荷重再配置を助けるとの結果があります(出典:Frontiers「Biomechanical impacts of 3D arch-support insoles」)。

このようなインソールは、急激な荷重変動を抑え、足関節の安定性を向上させる可能性が示唆されています。

ロードバイク用途においては、薄さと安定性のバランスを意識することが選定の鍵になります。

厚みを持たせすぎるとシューズ内寸やクリート位置に影響し、硬すぎると足裏への負荷を増加させる可能性があります。

インソール素材の剛性や形状によって、着圧分布に違いが出ることも研究で報告されており、素材の周波数応答性(荷重に対する反応特性)が設計上考慮されることもあります。

さらに、クリート位置・ソックス厚・シューズのラスト(幅・甲の形)といった要素は、微差でフィット感に大きな影響を与えます。

例えば、少しクリートを前寄りに移す、あるいは厚めソックスを履くことでインソールの厚みに対応する調整を行うライダーもいます。

こうした複合要因を調整しながら最適化することで、IRERUADAKEの持つ補強サポートを生かすことが可能になります。

このように、ロードバイク用途では「薄さ」「適度な剛性」「安定性」を三点でバランスさせ、靴・ソックス・クリートと連動して微調整を行うことで、インソールの効果を最大化できます。

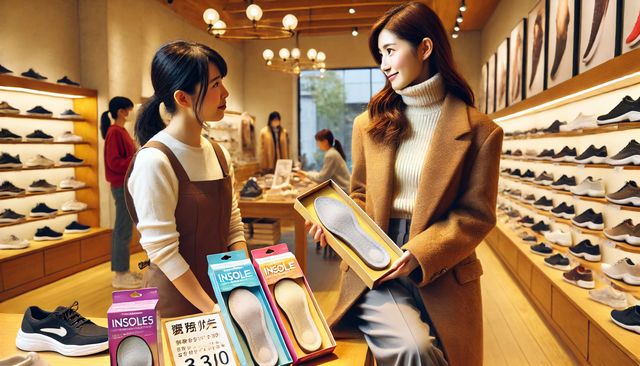

店舗での取り扱い状況と購入方法

IRERUADAKE インソールは、公式オンラインストアやECモールでの販売が中心になる一方、専門店やスポーツ用品店など実店舗での取り扱いがなされるケースもあります。

実店舗での購入は、靴とのフィッティング確認が可能である点が優位ですが、在庫・サイズ展開の制限が付きまとうため、利用には事前調査が推奨されます。

オンライン購入時には、返品・交換ポリシー、サイズガイド、トリミング対応可否、対応シューズ情報などを慎重に確認する必要があります。

特にサイズガイドは、靴のメーカーやラスト形状によって適合サイズが異なるため、通販ショップが提供するガイドラインや試用後の交換制度に注目すべきです。

以下は、各購入経路におけるメリット・注意点を整理した表です。

| 購入経路 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 実店舗 | 試着でフィット感を確認しやすい | 在庫状況や展開サイズが限られることがある |

| 公式オンライン | 製品情報が整理され選択肢が豊富 | 交換ポリシーや到着までの期間を要確認 |

| ECモール | レビュー件数が多く比較しやすい | 出店者ごとの保証・返品条件に差がある |

これらを踏まえると、初めて導入する場合は実店舗でフィット感を確かめ、その後リピート購入をオンラインで行う流れが安心といえます。

特に返品交換の利便性が高い店舗を選ぶと、サイズ相違リスクを低減できます。

また、オンライン購入時には同一商品の複数サイズを併買し、使用後不要なサイズを返品する方法が紹介されることもあります。

ただし、返品条件(未開封・試着範囲内など)を必ず確認したうえで実施することが望ましいです。

筋トレ時に効果的なインソールの選び方

筋力トレーニングにおけるインソールの役割は、足部の安定性を高め、下肢全体の動作効率を向上させることにあります。

スクワット、デッドリフト、ベンチプレスなどの動作では、足の接地感がフォームの再現性を左右するため、安定した足裏支持はトレーニングの成果に直結します。

筋トレにおける床反力(地面からの押し返しの力)は、身体の姿勢保持やバランス制御に大きな影響を与えます。

国立健康・栄養研究所による報告では、足底の安定性が動作中の膝関節の軌道や腰部への負担に関係するとされています(出典:国立健康・栄養研究所)。

つまり、インソールの形状や素材の違いは、単なる履き心地にとどまらず、身体の動作パターンに影響を与える可能性があるのです。

ヒールが高いトレーニングシューズを使用する場合、体重が前足部に偏りやすく、膝関節が前方に出やすくなる傾向があります。

このようなケースでは、かかと部分に適度な安定性と硬度を持つインソールを選ぶと、重心のバランスが整いやすくなります。

一方、フラットソールのリフティングシューズでは、柔らかすぎるインソールは床反力を吸収しすぎて力が逃げる可能性があります。

そのため、やや硬めのEVA素材やカーボンプレート内蔵タイプなど、剛性が高いものが適しています。

選定と使い分けのポイント

●かかとカップの深さとアーチサポートの強さを確認する

深いヒールカップはかかとのブレを防ぎ、重心を安定させます。

特にスクワット動作では、足裏全体で床を押し込む感覚を維持しやすくなります。

●厚みがフォームに影響しないかを自重でチェックする

厚みが過剰だと重心が高くなり、フォームバランスを崩すことがあります。

特にデッドリフトでは足裏の密着度を維持するため、インソールの厚みは極力薄いほうが有利です。

●用途に応じてモデルを選ぶ

公式サイトによると、IRERUADAKEシリーズには「日常使用向け」「運動サポート向け」など複数モデルがあり、用途別に設計が異なるとされています。

筋トレ向けには、硬度と耐久性を重視したモデルが推奨される傾向があります。

このように、自分のフォーム特性や使用するシューズの種類に合わせて厚みや剛性を見直すことで、トレーニング効率の向上とケガ予防の両立が期待できます。

サンダルにも使えるIRERUADAKEの利便性

IRERUADAKEは、サンダルやスリッパなどにも応用可能な設計が特徴のひとつです。

特に、フットベッドの形状が深いタイプや、ストラップ付きのサンダルであれば、薄型インソールの併用が快適性を向上させます。

素足での使用を前提とするため、通気性や抗菌性も重視されています。

一般的なサンダルは、足の固定力が弱く、長時間使用時には足裏のアーチが崩れやすいと指摘されています。

IRERUADAKEのような補助的なサポートを持つインソールを組み合わせることで、こうした問題を緩和できます。

ただし、貼るタイプのインソールを使う場合は、接着面が乾燥していることを確認し、剥がす際に素材を損傷させないよう注意が必要です。

サンダル利用時のポイント

●滑り止め性の確認

サンダル内の摩擦が少ないと、足が前滑りしやすくなります。

表面がマイクロファイバー加工されたモデルを選ぶと安定性が高まります。

●貼るタイプの再利用性

貼るタイプは粘着力が経時的に低下します。

メーカーの推奨によると、貼り直し回数は2~3回程度が限度とされています。

●用途を限定して使う

通勤や買い物など短時間の歩行には向きますが、長距離歩行や登山のような用途には不向きです。

サンダル用インソールは、軽快さとサポート性の両立が求められるため、IRERUADAKEのような薄型・柔軟タイプが特に適しています。

特に夏場の立ち仕事や屋内業務などで、快適性を損なわずに足への負担を軽減できる点は大きな利点といえるでしょう。

RiCAMのインソールとの違いを比較

IRERUADAKEとRiCAMのインソールは、製品コンセプトやユーザー層、設計思想に明確な違いが見られます。

IRERUADAKEは「誰でも手軽に導入できる汎用型インソール」であるのに対し、RiCAMは「個々の足型や姿勢に合わせた提案型の高機能モデル」という傾向があります。

特に、RiCAMでは3Dスキャンや足圧測定に基づくカスタマイズを提供するケースもあり、医療従事者や専門トレーナーが介在する販売形態が採られる場合があります。

そのため、価格帯もIRERUADAKEより高めに設定されることが多いです。

以下に、両者の比較をまとめます。

| 観点 | IRERUADAKEの傾向 | RiCAMのインソールの傾向 |

|---|---|---|

| アプローチ | 汎用モデル中心で導入しやすい | 専門的なフィッティング提案が想定される場合がある |

| 調整 | トリミングやサイズ選択で適合を図る | カスタマイズや個別提案の選択肢が紹介されることがある |

| 入手性 | オンラインや一部店舗で入手しやすい | 取り扱い拠点や相談窓口の確認が必要な場合がある |

| 用途 | 日常からスポーツまで幅広い想定 | 目的別に仕様が分かれる展開が見られることがある |

両ブランドを比較すると、IRERUADAKEは汎用性と導入しやすさが魅力で、初めてインソールを導入するユーザーに適しています。

一方、RiCAMは個別最適化と専門的サポートを重視しており、既にインソール使用経験がある人や、特定の症状・スポーツ用途で高度なサポートを求めるユーザーに向いています。

最終的には、「即時性とコストを取るか」「精密さと長期サポートを取るか」という選択軸で判断するのが合理的です。

自分の目的と足の状態に合わせて、両者の特性を理解したうえで選定することが理想的といえます。

IRERUADAKEインソールの口コミを徹底分析

IRERUADAKEインソールの口コミを俯瞰すると、評価の分かれ目は使い方と前提条件にあります。

本章では、薄くて固定力のある貼るインソールの利点と注意点を整理し、そもそもインソールは使った方が良いのかという疑問に実用目線で答えます。

さらに、医療用と一般用の違い、オーダーメイド品の寿命や交換時期の目安まで具体的に解説します。

素材や厚み、剛性、貼り直しの可否など購入前に押さえるチェックポイントも整理します。

読み進めるほど、用途に最適な選択肢と失敗を避ける手順が明確になります。

貼るインソールタイプのメリットと注意点

貼るインソールは、靴内に固定して使うためズレやヨレが起きにくく、薄型設計でも足裏支持を安定させやすい特長があります。

一般的に粘着層はアクリル系やゴム系の感圧接着剤が用いられ、薄いEVAやウレタン、PORONなどの発泡体と組み合わせてクッション性と固定力の両立が図られます。

部分貼りに対応する製品では、前足部の横アーチ、かかとカップ周辺、母趾球など荷重集中の起きやすい部位だけを狙って補正できるため、靴容積を圧迫せずにフィット感を調整しやすい点が実務上の利点です。

一方で、粘着製品には素材表面にのり残りが生じる、剥離時に表皮材を傷める、再貼付で粘着力が低下するといったリスクが伴います。

温度・湿度にも影響されやすく、特に夏場の高温車内や長時間の直射日光は粘着特性の劣化を招きます。

インソール面が湾曲している場合は剛性差による端部の浮きが出やすく、摩擦や汗で発生する剪断力が重なると部分剥がれの原因になります。

したがって、貼り直しの回数は最小限に抑え、貼付面の下地処理と位置決めを丁寧に行う運用が望まれます。

快適に使うためのコツ

靴内をアルコールで軽く拭き、完全乾燥させてから貼ると密着性が安定します。

位置決めの際は、薄いマスキングテープで基準線を作成してから仮当てを行い、足入れで当たりを確認して微調整すると失敗が少なくなります。

剥離時は、端部をゆっくりと低角度で引き、ドライヤーの温風で粘着をやわらげると素材ダメージを抑えられます。

かかとカップ部に貼る場合は、カップ形状と貼付材の曲げ剛性を合わせると浮きが出にくく、長期使用でも端部の汚れや埃混入を抑制しやすくなります。

これらの観点から、貼るタイプは薄さと固定の両立を重視するユーザーや、特定部位のみの調整を行いたいケースに適しています。

部分貼りを場面に応じて使い分け、季節・用途・靴素材ごとに粘着挙動が変化する点を前提にメンテナンス計画を立てると、快適性が長続きしやすくなります。

インソールは使った方が良いですか?の答え

インソールの有用性は、足型(アーチ高・前足部の幅・回内外傾向)、靴のラストやミッドソールの硬さ、そして想定する動作(歩行、立位作業、ランニング、ウエイトトレーニング)という三要素の組み合わせで大きく変わります。

一般的には、かかと周辺の安定化と適度なアーチサポートがあることで、荷重移動が滑らかになり、接地時間のバラつきや過度な回内・回外が緩和される可能性があるとされています。

ただし、健康・安全に関連する効果は個々の前提条件に依存するため、断定は避け、段階的な導入と調整が適切です。

インソールの研究報告には、足底腱膜炎など特定症状に対する痛み軽減の中期的な効果が示されたメタアナリシスがありますが、長期的な機能改善や全ての人に同等の効果があるとまでは言えないとする見解もあります(出典:Foot orthoses for plantar heel pain: a systematic review and meta-analysis, PubMed 28935689)。

このように、効果の方向性は確認されつつも、個体差や症状によって結果が異なる点に留意が必要です。

運用面では、まず短時間の着用から開始し、違和感が出る場合は厚み、アーチ高、かかとカップの深さ、前足部の余裕量を順に見直す手順が現実的です。

靴紐の通し方やテンション、インソールとソックス表面の摩擦係数、体重変化・浮腫の有無もフィット感に影響します。

痛みやしびれ、しつこい炎症反応がある場合は、自己判断で継続するのではなく、医療機関や専門家の評価に基づく対応へ切り替える判断が安全です。

公式サイトによると、用途別に設計の異なるモデルが案内されているとされ、運動強度や装用時間に応じたモデル選択が推奨されています。

要するに、インソールは使い方と前提条件が噛み合えば有益と考えられますが、全員に同じ効果が再現するわけではありません。

段階的な適応期間を設け、必要に応じて専門家の助言を組み合わせることが、安心して運用するための基本姿勢です。

医療用インソールと一般のインソールの違いは何ですか?

医療用インソール(足底装具、フットオルソーシス)は、医療機関での評価(問診、視診、触診、歩容分析、足圧測定、必要に応じた画像評価)に基づき、症状の緩和や機能改善、再発予防を目的として作成・調整される装具を指します。

足部のアライメント補正や圧力再分配、痛みの誘発要因の回避を狙い、材質やアーチプロファイル、ポスト(傾斜付与)など処方要素が個別に設計されるのが特徴です。

ケースによっては保険適用が案内されることがあるとされ、耐用性やフォローアップ調整の枠組みが整備されています。

一般のインソールは、快適性の向上や疲労感の軽減、スポーツ時の安定性補助など広範な用途を想定して量産され、サイズ選択やトリミングで適合を図ります。

医療的介入が不要な範囲での使い勝手に優れ、価格・入手性のバランスにメリットがあります。

ただし、特定の病的所見がある場合や痛みを伴う障害に対しては、自己判断で一般品を使用し続けるのではなく、適切な医療評価を受けて目的と目標を明確化することが望まれます。

選択の目安

●痛みやしびれ、歩行障害がある場合は医療機関で相談する

●快適性やパフォーマンス向上が目的なら一般品から試す

●公式サイトや取扱説明では用途と禁忌が明記されているとされています

以上の点を踏まえると、目的と症状の有無に応じて、介入の強度とフォロー体制の異なる二つの選択肢を使い分けることが明確になります。

オーダーメイドインソールの寿命はどれくらいですか?

寿命は素材(EVA、PE、TPU、カーボンコンポジット、PORONなど)、使用頻度、体重、使用環境、発汗量や湿度管理といった要因で大きく変動します。

クッション性は圧縮永久ひずみ、支持性はアーチ部の残留たわみ量が劣化指標になり、日常的な湾曲荷重と剪断力の繰り返しでヘタリが進行します。

公式サイトや専門店の案内では、摩耗・形状変化・表面の剥離・臭気といった衛生面の観点から定期点検が推奨されるとされています。

目安として、日常長時間+高負荷のユーザーは早期に反発低下が体感されやすく、部分補修やトップカバー交換で延命できる場合もあります。

| 使用状況の目安 | 交換サイクルの目安 | 確認ポイント |

|---|---|---|

| 毎日長時間・運動多め | 数カ月から一年程度とされることがある | ヘタリ、しわ、左右差 |

| 週数回・中程度 | 一年前後とされることがある | 反発の低下、におい |

| 時々使用・軽負荷 | 一年以上持つ場合がある | 表面の剥離、型崩れ |

実務的には、踵接地時の沈み込み量や、土踏まず部の残留たわみ、歩行後の足裏の局所的な熱感が増えたかどうかを手がかりに点検します。

トップカバーの摩擦係数が低下すると靴内での滑りが増え、マメや水ぶくれの誘因になるため、表面材の交換は見た目以上に機能面の回復に寄与します。

連続使用が多いユーザーは、同一仕様を二足ローテーションし、乾燥と形状回復の時間を確保すると寿命が伸びやすくなります。

保管は高温多湿を避け、除湿と消臭を兼ねた乾燥剤を併用するのが無難です。

上記はいずれも一般的な目安であり、実際の交換タイミングは使用目的・環境・素材設計によって変わります。

違和感や偏摩耗の兆候が出た段階で早めに調整・交換に踏み切ることが、快適性と安全性の維持につながります。

【まとめ】IRERUADAKEインソールの口コミについて

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。