青梅マラソンの難易度が気になって、青梅マラソンの難易度と検索された方は、完走できるかどうか、またどの程度の準備が必要かを具体的に知りたいはずです。

本記事では、制限時間や関門、コースの高低差といった走行面の特徴に加え、過去の完走率や結果の傾向、さらには完走証や参加賞(Tシャツなど)の内容にも触れながら、難易度を多角的に分析していきます。

青梅マラソンは毎年多くの参加人数を誇る人気大会であり、エントリーは先着順、場合によっては倍率も高く、抽選方式の枠や定員割れの有無などの情報も確認しておく必要があります。

また、ふるさと納税による参加方法や参加費の詳細、荷物預かりやエイドのサポート体制、交通規制や駐車場の状況といった大会当日の動線も事前に把握しておきたいポイントです。

さらに、実際の参加者の口コミを参考に、攻略のヒントをつかむことで、初参加の方も安心して挑戦できるはずです。

■本記事のポイント

- 青梅マラソンの制限時間や関門による難易度の具体像

- 高低差やコース構造が与える走行への影響

- エントリー制度や倍率、参加枠の仕組み

- 完走率や口コミから見る攻略のポイント

青梅マラソンの難易度を知る全体像

青梅マラソンの「難易度」を語るには、まず大会そのものの特徴や制限ルール、そしてコースの性質を理解することが欠かせません。

毎年多くのランナーが挑戦する人気大会である一方、初参加者にとっては想定以上に厳しく感じる場面もあるのが現実です。

ここではまず、制限時間や関門の仕組み、そしてコース全体の起伏が与える影響など、大会の難しさを形作る基本要素を順に見ていきましょう。

制限時間と難易度の関係

青梅マラソン30kmの制限時間は4時間で、10kmの部は1時間20分です(2026年大会も同様)。

制限時間が比較的厳しめなのは、完走できる走力と持久力が求められるためです。

坂が多く疲労を感じやすいコース特性を考えると、後半に余裕を残すためには前半に無理をしないペース配分が重要になります。

このため、特に30kmの部ではスタート直後にキロ6分程度で開始しても、15kmの折り返し(上りが続く難所)までにペースが落ちると制限時間に間に合わなくなる恐れがあります。

したがって制限時間との戦いは、むしろペース管理と疲労の蓄積への対策が難易度を左右します。

注意点として、制限時間内に走り続けても関門通過が厳しい場合があります。

特に折り返し後半から後には膝への負担も増し、速度維持が難しくなる傾向があるため、事前にアップダウンを含む坂道練習を積むことは不可欠です。

関門の設定と難しさ

青梅マラソンの30kmの部では、15km地点に第1関門(2時間5分制限)、20.6kmに第2関門(2時間45分)、25kmに第3関門(3時間20分)が設けられています。

各関門は交通規制と安全確保のために定刻で閉鎖され、これを過ぎると競技継続が不可能になります。

たとえば、第2関門である軍畑大橋での制限時間に間に合わなかった例もあり、あるランナーは20.6km地点で無念の収容バス行きとなっています。

スタートロスを含めると、1kmあたり平均7分以内のペースを維持しないと厳しいため、関門突破は非常にシビアです。

さらに、関門ごとに制限ペースが速く設定されているため、前半の上り区間で無理をすると後半の下りでペース維持が難しくなり、結果的に関門を逃すリスクが高まります。

関門と制限時間は難易度を左右する仕組みであり、坂道分散型の戦略が攻略には欠かせません。

高低差とコース構造が影響

青梅マラソン30kmコースは、スタートから折り返し地点まで85.8mの高低差があり、累積で約200m以上の登り下りがあるとされています。

こうしたコース特徴は、前半の上り基調が後半のペース維持に影響します。

前半はゆっくり登る時間帯が続くため、無理にペースを上げると後半で疲労が蓄積しやすくなります。

そして後半には下り基調になるものの、特に21km付近や24km付近には再び上り返しがあり、累積疲労がある状態では想定以上に膝や足首に負担がかかります。

初心者ランナーにとっては、平地でキロ5分40秒程度の感覚で練習していても、青梅のコースでは数秒ペースを落として走る必要があるようです。

その際、心拍や呼吸を過剰に上げず、脚の余裕を残して登りを越えるように走ると、後半の下りでも崩れず走り切れる可能性が高まります。

注意点として、下り坂ではスピードが出やすい反面、筋肉や関節への衝撃が平地の3倍とも言われます。

そのため、下りでもブレーキをかけつつ身体の姿勢を安定させるフォームを意識することも重要です。

完走率が示す難易度

青梅マラソン30kmの部における完走率は、第53回大会(2023年開催)のデータで93.2%と報告されています。

これは、日本国内主要フルマラソンの平均完走率91.9%と比較してやや高い水準であり、健康な状態で日々の練習を続けていれば完走の可能性は十分あると判断できます。

ただし完走率が高いからといって難易度が低いわけではありません。

前述の通り、高低差が大きく、渋滞や関門設定の厳しさもあり、完走できるかどうかは出走前の準備次第です。

特に、関門や制限時間に間に合っても、脚が残っていない状態では最後の追い込みができず、時間内の完走を逃すリスクもあります。

そのため、走力だけでなく戦略と体力のマネジメントも重要になります。

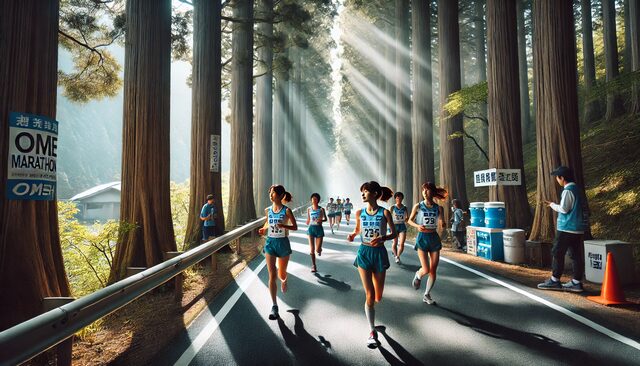

青梅マラソンはタフなコースながら、熱心な応援や整備されたサポート体制に支えられており、走りきった先には達成感があります。

完走率の高さは、多くのランナーにとって走破可能な大会であることを示す一つの目安と言えるでしょう。

青梅マラソンの難易度の要素別分析

青梅マラソンの難易度を把握するうえで、参加に関する「制度」や「枠の仕組み」は見逃せません。

特に初めてエントリーする人にとっては、「先着か抽選か」「定員割れは起こるのか」「ふるさと納税枠はあるのか」といった情報が気になるポイントではないでしょうか。

ここでは、そうした参加枠の動向や申込時の注意点を中心に、青梅マラソンのエントリー制度の面から難易度を詳しく見ていきます。

参加人数と倍率の傾向

青梅マラソンの参加定員は30kmの部が12,500人、10kmの部が4,000人ほどに設定されており、毎年およそ20,000人以上のエントリーがあります。

これに対し、一般エントリーは先着順となっていて、抽選方式ではありません。

したがって倍率を算出することは難しいのですが、仮にエントリー数が定員を上回った場合でも、およそ1.5倍程度と考えられています。

一般申し込みでは、エントリー開始直後にアクセスできれば落選は少なく、先着順であることから応募タイミングが最も重要です。

青梅市民優先枠のみが抽選方式となっており、こちらには各部500名の定員があります。

市外から参加を考える場合は一般枠で確実に申し込むことが攻略のポイントになります。

注意点として、エントリー受付期間内でも定員に達したら即締切となるため、公式サイトやローソン・ミニストップ(Loppi端末)での受付開始日時を逃さないことが重要です。

参加費や参加賞(Tシャツなど)

青梅マラソンの参加費は、30kmの部が11,000円、10kmの部が一般6,000円、高校生3,000円となっています。

以前の大会では30kmの部が9,000円だったこともありましたが、2025年大会から改定され現在の金額になっています。

参加費の他に、エントリー手数料が別途かかります。

スポーツエントリーでは約693円(30km)、428円(10km)が必要で、Loppi経由では別途手数料が加算されます。

これらを合計すると実際の費用イメージがつかみやすくなります。

参加賞としては、大会公式Tシャツや記念品、完走後の完走証が提供されます。

特にTシャツは毎年デザインが変わるため、コレクション目的に楽しみにしている人もいます。

なお、チャリティープレミアムエントリーやふるさと納税枠など、参加費と別に寄付を行う方式では特別な記念品が提供される場合もあり、参加目的や予算に応じて選ぶ価値があります。

注意点として、チャリティ枠や納税枠は先着定員制であり、特典内容や料金が一般枠と異なるため、事前に公式情報を確認しておくことが大切です。

エントリーと抽選・先着/定員割れある?回答

青梅マラソンの一般エントリーは30km・10kmともに先着順であり、定員に達した時点で締め切られます。

抽選方式ではないため、倍率という概念は基本的に存在しません。

受付開始から数時間で定員に達する年もあるため、エントリー開始直後に申し込むことが参加のコツです。

ただ、青梅市民優先枠のみ抽選方式が採用されており、30km・10km各500名ずつの定員枠に対して登録者が多い場合は抽選されます。

このため、市民枠では落選する可能性もありますが、一般枠ではほぼ先着に間に合えば参加できる仕組みです。

注意点として、定員に達しなかった場合、定員割れとなりますが、過去の例では30km部門12,500人、10km部門4,000人の枠が常に埋まっており、定員割れは稀です。

したがって、定員割れを期待せず、しっかり受付開始日時を把握しておくことが重要です。

ふるさと納税枠の有無

青梅マラソンでは、ふるさと納税を活用したふるさと納税枠エントリーが用意されています。

30kmの部に39,000円以上、10kmの部に21,000円以上の寄附を行うと、一般枠とは別に出走権が付与されます。

この枠は先着順での受付であり、30kmが300人・10kmが100人の定員枠であるため、早めの対応が求められます。

ふるさと納税枠は、寄附後に主催者から案内通知書が送付され、その記載のパスワードで特設ページにアクセスし、必要情報を入力してエントリー完了となります。

手続き漏れや情報の不一致があると、出走権が無効になる可能性があるため要注意です。

なお定員超過により抽選になることはなく、先着順終了後は申し込みが締め切られます。

ふるさと納税によって寄附控除の対象となる点も魅力的ですが、キャンセル不可で返金もないため、慎重な意思決定が必要です。

青梅マラソンの難易度を攻略する視点

青梅マラソンを完走するためには、単に走力を上げるだけでは不十分です。

大会当日の環境やサポート体制を正しく理解し、自分に合った戦略を練ることが、難易度を乗り越える鍵となります。

ここでは、駅からのアクセスや交通規制、エイドや荷物預かりのサービス、さらには完走証の特徴や参加者の口コミをもとにした攻略情報など、実践的な視点から「青梅マラソンの走り切り方」を掘り下げていきます。

駅からの交通規制や駐車場情報

青梅マラソン当日は、会場周辺を中心に広域な交通規制が敷かれます。

青梅線・河辺駅周辺をスタート&フィニッシュにするため、マイカーでのアクセスは非常に制限されています。

公式サイトの案内によると、「会場周辺には駐車場・駐輪場が準備されていないため、車・バイク・自転車での来場はご遠慮ください」と明記されています。

ただし、河辺駅周辺には一般のコインパーキングも複数あり、徒歩4~6分圏内で利用可能な場所がいくつか存在します。

20台以下の小規模なところが多く、大会当日は混雑しやすいため、事前に駐車場情報を確認し、早めに到着することが重要です。

注意点として、駐車場のほとんどが駅近くにあり、交通規制があるため時間的余裕をもって移動する必要があります。

規制時間帯や道順を公式ページなどで事前にチェックしておくことで、混乱や遅刻リスクを避けられます。

エイド・荷物預かりのサポート体制

青梅マラソンでは、コース上に十数か所の給水ポイント(エイド)が設けられ、スポーツドリンクや水、補給食が提供されます。

ただし、一部レポートでは「給水所が狭く、混雑時には取りづらい」といった声もあり、混雑軽減の工夫が望まれるとの指摘もあります。

自前の補給を持参するなど、エイドだけに頼らない準備も考慮したほうが安心です。

荷物預かりについては、一部の枠(例えばスポーツエントリーで手続きした人向け)で有料サービスが提供されています。

事前エントリー時に申し込むことで、受付会場(河辺小学校など)から荷物を預けて、フィニッシュ地点で受け取ることが可能になります。

注意点として、荷物預かりは事前申し込みが必要で、当日受付のみだと混雑で時間がかかる場合があります。

トイレ待ちやゼッケン受け取りなどで時間を消耗しないためにも、事前に手続きしておくことをお勧めします。

完走証や結果公表の特色

青梅マラソンでは、当日すぐに「記録速報」ページで自己タイムを確認でき、QRコードや氏名・ゼッケン番号を使って閲覧可能なWEB完走証が大会サイトで即提供されます。

最終結果は約1ヶ月以内に確定され、その後にWEB完走証のダウンロードが可能になります。

希望者には記録集の送付もありますが、通常完走証は無料提供です。

初めてでも理解しやすい点として、自己記録の照会方法が明確であることが挙げられます。

記録未掲載や誤りがあった場合は、事務局(平日9時~17時)への問い合わせも対応しています。

注意点として、完走証はオンライン形式であるため、印刷や保管は自己責任です。

記録集が希望者のみの提供であるため、紙の記録が欲しい場合は忘れずに申請する必要があります。

そうしないと後から入手が難しいことがあります。

口コミや攻略的な注目情報

実際の参加者が語る青梅マラソンの口コミには、「序盤の混雑でペースが乱れる」「カーボローディングに注意」「軍畑の急坂後にペースを上げる戦術が有効」といった具体的なアドバイスが豊富です。

たとえば、ある方は「集合の渋滞で無理に抜こうとすると後半に疲れが残る」「20km以降は持久力を温存しておくことが鍵」といった体験談を記しています。

またコース攻略の中心として、序盤は脱力を意識しながら集団の中ほどで走り、20km過ぎの急坂に備える戦略が多く紹介されています。

登り後の下りでは心拍を落としながら脚を回復させ、最後の5kmに備えるスタイルが効果的という声もあります。

さらに、自然豊かな折り返しコースでは、沿道の応援が途切れず、Qちゃん(高橋尚子さん)とのハイタッチなども好評です。

ただし、給水所が往路10kmまでなかったり、エイドが混雑して取りづらいといった注意もあり、補給食をポケットに携帯する準備が推奨されています。

これらの口コミ情報は、特に初参加者にとって戦略を立てるうえで非常に参考になります。

【まとめ】青梅マラソンの難易度について

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。