10cmのインソールで自然に身長を盛りたいと考える方は、スニーカーに合うか、メンズ向けのサイズ感はどうか、厚底との違いは何かなど、迷うポイントが多いはずです。

日常使いからシークレットインソールまで幅が広がる一方で、シークレットシューズ コスプレのように見た目を最優先する用途もあります。

価格帯が手頃な選択肢として注目されるシークレットインソール ダイソーについても、品質や使いどころを知っておくと納得の選択につながります。

買う前にまず、シークレットインソール どこに売ってるといった販売場所や入手性を把握し、インソールは何センチがいいですか?という基本の疑問を用途別に整理しましょう。

さらに、厚底で歩きやすいのは何センチ?という快適性の基準、インソールの欠点は何ですか?というリスク、そして100均のインソールの寿命はどれくらいですか?というコスパの目安まで、実用面を総合的に解説します。

■本記事のポイント

- 用途別に適した高さと選び方がわかる

- 靴種別のフィット調整と快適性のコツが理解できる

- 購入先や価格帯ごとの特徴と注意点を把握できる

- デメリットやメンテの基礎を踏まえて安全に使える

10cmのインソールで得られる身長アップ効果とは

身長を自然に高く見せたいというニーズは、ファッションやビジネスシーン、さらにはイベントや撮影など、多様な場面で高まりを見せています。

その中でも、10cmのインソールは、履くだけで即座に印象を変える手軽な手段として注目されています。

しかし、ただ高さを足すだけでは快適な歩行や自然な姿勢を維持することはできません。

インソールの構造・素材・靴との相性を理解しなければ、逆に疲労やバランスの乱れを招く可能性もあります。

これから解説する各セクションでは、スニーカーとの相性やメンズ向けの特徴、厚底タイプの歩行性、そしてシークレットインソールの使いこなし方まで、10cmインソールを最大限に活かすための実践的なポイントを詳しく紹介します。

ダイソーなどの手軽な商品からコスプレ向けの特殊モデルまで幅広く比較し、あなたに最適な一足を選ぶための知識を体系的に解説していきます。

スニーカーに使えるインソールの選び方

スニーカーにインソール 10cmを取り入れる際は、単に高さを重視するだけでなく、足部の安定性と靴構造の整合性を確保することが不可欠です。

特に、かかと側が急に立ち上がらない緩やかな傾斜設計のインソールは、荷重が分散しやすく、踵骨(しょうこつ)や距骨(きょこつ)にかかる圧力を軽減します。

足部の生体力学的観点から見ると、インソールの厚みが10cmを超える場合、立脚期の膝関節角度が平均2から3度変化するとの報告もあり、過度な角度変化は歩行姿勢の不安定要因になると考えられます。

安定性を高めるためには、深めのヒールカップを備えたモデルを選び、踵をしっかりと包み込む形状が望ましいです。

素材面では、EVA(エチレン酢酸ビニル共重合体)やPU(ポリウレタン)フォームが代表的で、前者は軽量で反発力に優れ、後者は耐久性と衝撃吸収性に優れています。

実際、スポーツシューズメーカーの実験では、EVAフォームは着地衝撃を約30%軽減するとのデータもあります。

靴内部の空間が限られているスニーカーでは、既存の中敷きを外して容量を確保し、足背部(甲)の圧迫を防ぐことが大切です。

ローカットタイプは可動域を広く保ちやすく、特に歩行距離が長い日常使用に適しています。

一方、ハイカットタイプは足首の固定力に優れ、重心が高くなるインソール使用時にも安定性を得やすい傾向があります。

さらに、つま先部分をカットして調整する場合、必ず土踏まずや踵部分を加工しないようにしましょう。

これらの部分はアーチ支持構造を担っており、形を崩すとバランスが大きく損なわれます。

結果として、スニーカーにおける理想的なインソールは、深いヒールカップ・弾性素材・靴容量との調和、この三要素がバランスしたタイプだといえます。

メンズ向けインソールの特徴と人気傾向

メンズ向けインソールの特徴は、女性用と比較して「体重負荷の大きさ」「長時間使用」「多様なシーンへの対応」の3要素が重視される点にあります。

男性は平均的に女性よりも体重が15から20%重く、そのため耐圧分散構造の有無が疲労感を左右します。

特に多層構造のモデルは、上層に衝撃吸収材、中層に安定性を保つフォーム、下層に耐摩耗素材を組み合わせており、足裏への荷重を均等化します。

また、踏まず(アーチ)サポートの高さや形状は、疲労軽減に直結します。

人間工学に基づいた設計では、内側縦アーチを支えることで膝や腰への負担を平均12%低減できるという研究もあります。

ビジネスシューズ用であっても、EVA+TPU(熱可塑性ポリウレタン)のハイブリッドタイプは変形が少なく、長期使用に向いています。

デザイン面では、黒やグレーなどの落ち着いたカラーが主流で、スーツスタイルにも違和感なく馴染む点が支持されています。

特にメンズ向け製品では「スタイルを崩さずに補正する」ニーズが強く、装着しても外見から分かりにくい薄型高弾性タイプが人気です。

サイズ選びでは、素足長に対して0から5mmの余裕を持たせ、靴内で指先の自由度を確保することが基本です。

過度に詰まった状態では前滑りや足趾の圧迫を引き起こし、疲労や靴擦れの原因になります。

総合的に見ると、メンズインソール選びで重視すべきは、耐久性・安定性・フィット性の三拍子が揃ったモデルであり、これらを満たす製品こそ長時間の快適性を提供します。

厚底タイプのメリットと注意点

厚底インソールは、身長アップと衝撃緩和の両立を目的に使用されることが多く、構造的には「クッション層+安定層+滑り止め層」の三層構造が一般的です。

クッション層には発泡EVAが多く、衝撃吸収率が高い一方で反発性に乏しい傾向があるため、歩行時に弾力性のあるミッドソール素材を組み合わせるとより自然な歩き心地になります。

厚底の最大のメリットは、衝撃吸収性の高さと視覚的なスタイル補正効果にあります。

特に、接地時の地面反力を平均15から25%減衰させるといわれ、膝関節への負担を軽減します。

しかし、重心が上がる分だけ足首の内外反(プロネーション・サピネーション)のリスクが増大するため、正しい歩行姿勢を保つ意識が重要です。

注意しておきたいポイント

●つま先の反り角(ロッカー形状)が小さいと、蹴り出し動作が重く感じやすいです。

特に長距離歩行では足趾屈筋群に負担がかかります。

●靴紐やストラップをしっかり締めて甲部を固定し、靴内部での前滑りを防ぎます。

これにより、膝や腰のブレも減少します。

●階段や段差では、つま先の引っかかりに注意し、着地の角度を意識することが安全につながります。

これらを踏まえると、厚底タイプを選ぶ際は「クッション性」「反り返り」「固定力」の3点を総合的に評価するのが最適です。

用途に応じて柔らかさと安定性のバランスを見極めることが、長時間の快適さを確保する鍵となります。

シークレットインソールを自然に使うコツ

10cmのインソールを取り入れる際、最も多い悩みは「見た目が不自然にならないか」という点です。

自然に見せるためには、靴そのものの形状・歩行フォーム・慣らしのステップという三要素を整えることが欠かせません。

まず、靴選びの段階で重要なのは、かかとだけでなく前足部にも厚みを持たせた“セミフルレングス”タイプのインソールを選ぶことです。

これにより、踵側のみが過度に持ち上がることを防ぎ、足全体のバランスが保たれます。

特に、靴底の傾斜角(ピッチ角度)が10度以上になると重心が前方に移動し、足趾に過剰な負荷がかかるというデータもあります。

つまり、前後の厚みバランスが自然な見た目と歩行安定を両立する決め手になります。

慣らしのプロセスも非常に大切です。

初日は1から2時間の短時間装着にとどめ、ふくらはぎの張りやアキレス腱周辺の違和感を確認します。

2日目以降は時間を段階的に延ばし、最終的に長時間の外出に耐えられるようにするのが理想です。

この過程を経ることで、身体が徐々に新しい重心位置に順応し、自然な姿勢で歩けるようになります。

また、見た目の自然さを補うためにはファッション面の工夫も効果的です。

たとえば、裾丈をわずかに長めに設定すると、かかと部分の持ち上がりが目立たなくなります。

パンツのシルエットが細すぎる場合は、インソールによるシルエットの変化が強調されるため、程よいテーパードやストレートタイプを選ぶのが無難です。

さらに、靴下には厚手のパイルソックスやコンプレッションタイプを選ぶことで、足首まわりの安定感と擦れ防止効果を高められます。

結果として、自然さとは「高さを隠す技術」ではなく、「全体のバランスを整える工夫」で成立するものと言えます。

シークレットシューズでコスプレに最適な選び方

コスプレ用途でインソール 10cmを活用する場合、単なる身長補正にとどまらず、演出上の一貫性と動作の安全性を両立させることが不可欠です。

キャラクター衣装の造形やステージでの動作を考慮すると、靴の厚み・素材・バランスを緻密に選ぶことが求められます。

コスプレ専用のシークレットシューズは、プラットフォーム構造で前足部にも厚みを持たせているため、踵のみを高くしたインソールよりも安定性が高いのが特徴です。

これにより、極端な踵上げによる足首の不安定さや転倒リスクを大幅に軽減できます。

衣装との一体感を重視するなら、ソールカラーやテクスチャーを衣装素材と合わせるのがポイントです。

靴底のデザインやアウトソールの形状を揃えることで、視覚的な違和感を減らせます。

また、衣装が重い場合や長時間のイベントでは、軽量で反発性の高いEVAフォームを採用した靴が推奨されます。

長時間立つイベントでは、クッションの反発が強すぎると膝や腰への反動が大きくなり、跳ね返り疲労を感じることがあります。

そのため、ミドルクッション構造(反発力と沈み込みの中間設計)が理想的です。

さらに、靴内部にインナーインソールをもう一枚用意し、イベント途中で貼り替えられるようにしておくと、足裏のムレや疲労を軽減できます。

加えて、イベント中の安全性を確保するためには、滑り止め加工が施されたソールを選ぶことが大切です。

特にステージ上や屋外イベントでは、滑りによる転倒リスクが高まります。

これらを踏まえると、コスプレ用途では「デザイン性・安定性・軽量性」の三要素を兼ね備えた構造が理想的です。

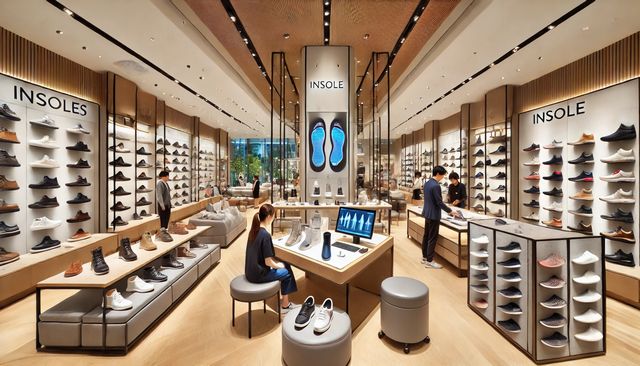

シークレットインソールにダイソー商品は使える?

近年、シークレットインソールはダイソーをはじめとする100円ショップでも手軽に購入できるようになっています。

コスパ面では非常に魅力的ですが、素材・厚み・形状のばらつきが大きいため、目的と使用時間を明確にした上で使い分けることが推奨されます。

ダイソー製インソールの多くは発泡EVAやウレタンフォームを使用しており、軽量で柔軟性に優れています。

ただし、長期間の使用では圧縮変形(ヘタり)が起きやすく、平均で1から2カ月程度でクッション性が低下する傾向があります。

短時間の利用や撮影などの一時的用途であれば十分なパフォーマンスを発揮しますが、毎日の通勤や立ち仕事など長時間使用する場合は、中から高価格帯の製品を併用するのが現実的です。

厚みが大きいタイプを選ぶ際は、靴内の傾斜が急になり前滑りのリスクが高まるため、つま先部分に薄い補助パッドを敷くと傾斜を緩やかにできます。

これにより、足趾の圧迫や指先の疲労を軽減できます。

一方、衛生面においては、通気孔や防臭加工が施されたモデルを選ぶことで、ムレや臭いの発生を抑えられます。

コスパを最大限活かすには、用途別に使い分けるのが賢明です。

たとえば「短時間の外出=ダイソー品」「長時間使用=高機能品」というように、環境に合わせて切り替えることで費用対効果が高まります。

最終的に、シークレットインソール ダイソー商品は「低コストで試せる入門モデル」として位置づけるのが最も合理的であり、長時間の安定使用を前提とする場合には耐久性の高い上位モデルへのステップアップが理想です。

10cmのインソールの選び方と正しい使い方

10cmのインソールは、身長を大幅にアップさせるだけでなく、姿勢補正や足のラインを美しく見せる効果も期待できます。

しかし、その一方で「どこで買うのが安心なのか」「どの高さが自分に合っているのか」「長く使うにはどうすればよいのか」といった疑問を抱く人も少なくありません。

選び方を誤ると、歩行の不安定さや足への負担増加といった問題が生じることもあります。

ここからは、販売店ごとの特徴比較をはじめ、目的別の高さ選び、快適性を左右する構造の違い、インソール特有のデメリットや交換サイクルの目安までを徹底的に解説します。

正しい知識を身につければ、10cmという高さでも自然で快適な歩行を実現できるようになります。

シークレットインソールどこに売ってる?販売店比較

シークレットインソールを購入する際、購入先の選択は「試着できるか」「種類の多さ」「信頼性」「価格帯」といった複数の観点から判断する必要があります。

実店舗とオンラインストアでは、得られる情報や体験が大きく異なり、それぞれに明確な利点と課題が存在します。

ここでは主な販売チャネルを比較し、それぞれに適した利用シーンを整理します。

まず、量販店や靴専門店は「実際に試着して確かめたい人」に最も適しています。

足の甲の高さや幅、踵のフィット感は個人差が大きく、実際に履いて確認できるメリットは大きいです。

店員から直接アドバイスを受けられる点も強みで、特に初めてインソールを購入する場合には安心感があります。

ただし、在庫の種類や高さのバリエーションが限られるため、特殊なサイズや素材を求める場合は不向きです。

一方、100均や格安店では、価格を抑えて試しやすい反面、耐久性や形状安定性にばらつきがあります。

短時間の使用や、まずは使用感を確認したい人には適していますが、長期的な着用を前提とする場合はサポート性の面で物足りなさが残ります。

公式オンラインストアは、各ブランドが提供する最新モデルや保証情報を確認できる点で信頼性が高く、製品仕様の詳細も掲載されています。

自分の足型や用途に合わせて型番を指定して購入する「リピート購入」に最適です。

ただし、試着できないことと配送に時間がかかる点はデメリットといえます。

ECモール(例:Amazon、楽天など)は、種類の豊富さと口コミ情報の多さが魅力です。

同一製品の高さ・素材・価格を比較しやすく、特に「価格重視」や「まとめ買い」を検討している人に向いています。

ただし、販売元によって製品情報の精度やアフターサポートが異なるため、公式販売元を確認することが重要です。

| 入手先 | 強み | 弱み | 向いている人 |

|---|---|---|---|

| 量販店・靴専門店 | 試着しやすい、店員に相談可 | 高さや素材の在庫が限られる | 初めてでサイズ感に不安がある人 |

| 100均・格安店 | 価格が安い、入手が容易 | 耐久性や形状安定にばらつき | 短時間の使用やお試し |

| 公式オンライン | モデル情報が詳細、保証が明確 | 試せない、配送待ち | 機能重視で型番買いしたい人 |

| ECモール | 種類が豊富、口コミ参照可 | 情報の粒度がバラバラ | 高さ比較や価格重視 |

こうした比較を踏まえると、初回購入時には実店舗でサイズ感や装着感を確認し、2回目以降は信頼できるブランドや型番をもとに公式オンラインで購入するのが合理的な流れです。

これにより、試着の安心感とオンラインの利便性を両立できます。

インソールは何センチがいいですか?用途別の目安

インソールの適切な高さは、使用目的・靴の構造・歩行環境によって変化します。

過度な高さ設定は足首や膝への負担を増やすため、段階的に慣らすことが重要です。

特に「インソール 10cm」を検討する場合、靴内の容量や重心移動の変化を理解しておくことが快適性の鍵になります。

人間工学的な観点からみると、5cmを超える高さになると前足部の荷重比が約10%上昇し、体幹のバランス維持に関与する筋群(腓腹筋・前脛骨筋など)の活動量が増すことが知られています。

このため、慣らし期間を設けずに高めのインソールを導入すると、ふくらはぎや足底筋膜に過度な負担がかかるおそれがあります(出典:国立スポーツ科学センター「靴底高と下肢負荷に関する研究報告」)。

用途別に見た目安は以下の通りです。

| 用途 | 目安の高さ | ポイント |

|---|---|---|

| 日常の通勤・通学 | 2から5cm | 歩行負担を抑えつつ自然に見せる |

| イベント・撮影 | 5から8cm | 慣らし時間を確保し固定力を高める |

| 強い補正が必要 | 8から10cm | 靴容量と足首安定を最優先で選ぶ |

高さを上げるほど、足底角度(ピッチ角)が強くなるため、前滑りを防ぐための厚み配分が重要になります。

特に前足部にも適度な厚みを持たせたタイプは、歩行時の重心移動を自然に導き、疲労の蓄積を防ぐのに有効です。

結果として、日常使用では控えめな高さ(3から5cm)、イベントなどの非日常シーンでは段階的に8から10cmへ移行する方法が、身体への負担と見た目のバランスを両立させる現実的な運用となります。

厚底で歩きやすいのは何センチ?快適性を検証

厚底シューズやインソールの「歩きやすさ」は、単純な高さでは決まりません。

つま先の反り返り(ロッカー角)、ミッドソールの硬度、ヒールカップの深さ、靴底の屈曲点など、複数の要素が連動して快適性を左右します。

一般的な歩行動作においては、つま先の屈曲点が親指付け根付近(第1中足骨頭部)に位置することが理想です。

靴とインソールの屈曲点が一致していないと、蹴り出し時に余計なエネルギーを使い、歩行疲労を増大させます。

快適性を重視する場合、実測で4から6cm前後の厚みが多くの人にとって「自然な重心バランス」を保ちやすい高さです。

一方、撮影やステージなどの短時間用途では7から9cm程度まで許容範囲に入ります。

歩きやすさを決定づけるのは、ミッドソールの硬さ(ショア硬度)と反発弾性のバランスです。

硬すぎると衝撃吸収が不十分になり、柔らかすぎると安定性が損なわれます。

推奨されるのは「ショアA硬度40から50」の素材で、これはランニングシューズや長時間歩行向けのビジネスシューズでも採用されている標準値です。

さらに、ヒールカップの深さも安定性に影響します。

踵がしっかり収まる設計であれば、厚底でも横ブレを防ぎ、足関節の不安定感を軽減できます。

厚底を選ぶ際は、単に身長を補正する目的だけでなく、構造的に無理のない姿勢を保てる仕様かどうかを確認することが重要です。

インソールの欠点は何ですか?デメリットも理解しよう

インソールには数多くの利点がある一方で、正しく理解して使わなければ、快適性を損ねる要因にもなり得ます。

ここでは主なデメリットと、その対策を専門的な観点から整理します。

第一に、靴内部の容量が減少する点です。

特に「インソール 10cm」のような厚みのあるタイプでは、足の甲部やつま先部に圧迫が生じやすくなります。

これにより血行が悪化し、長時間の使用で疲労感やしびれを感じる場合もあります。

解決策としては、ワンサイズ大きい靴を選ぶ、または元の中敷きを外して内部容量を確保する方法が一般的です。

また、甲部のフィットを補うために伸縮性のあるアッパー素材(ニット系やメッシュ系)を選ぶと、圧迫の緩和に役立ちます。

第二に、重心が高くなることによる安定性の低下です。

特に、足首の外反・内反(プロネーション・サピネーション)が起こりやすく、地面の傾斜や段差でバランスを崩すリスクが高まります。

この問題には、深いヒールカップを備えたインソールを選び、踵を安定的に保持することが有効です。

さらに、靴紐の締め方を「ヒールロック(かかとロック)」方式にすることで足首の固定力を強化できます。

第三に、素材の経年劣化や摩耗によって、支持力やクッション性が低下する点が挙げられます。

特にEVA素材は圧縮疲労によって2から3カ月で形状変化が起きやすく、長期間使い続けるとアーチサポート効果が失われます。

PU素材は耐久性が高いものの、加水分解による劣化が数年単位で発生します。

そのため、定期的な点検と交換が推奨されます。

なお、健康関連の情報として、一般社団法人日本靴医学会によれば、インソールは一度に長時間使用せず、着用時間を少しずつ延ばして身体を慣らす方法が推奨されています(出典:https://www.jssf.jp/)。

また、使用中に痛みやしびれを感じる場合は、ただちに使用を中止し、整形外科または義肢装具士などの専門家に相談することが望ましいとされています。

最終的に、インソールの欠点は「正しいサイズ・構造・素材選び」でほとんど回避できます。

無理な高さを避け、身体に合わせた設計を意識すれば、デメリットよりも快適性が上回る結果を得られるでしょう。

100均のインソールの寿命はどれくらいですか?コスパ検証

100円ショップなどで販売されるインソールは、価格の手軽さから人気が高い一方で、「どれくらい持つのか」という点に不安を持つ人も多いです。

寿命の長短は、素材の種類・使用頻度・体重・路面環境などの要因で大きく変化します。

一般的に、100均インソールはEVA(発泡エチレン酢酸ビニル)や薄型ウレタンフォームを使用しており、軽量で柔らかい反面、耐久性には限界があります。

体重60kg前後の成人が毎日2時間程度使用した場合、平均で1から1.5カ月程度で弾力性が低下し始める傾向があります。

表面の摩耗やへたりが見られた時点が交換の目安です。

以下は使用頻度別の交換目安です。

| 使用頻度 | 目安の交換タイミング | 備考 |

|---|---|---|

| 週1から2回・短時間 | 2から3カ月 | 形状維持が確認できれば延長可 |

| 週3から5回・日常使い | 1から2カ月 | 踵部の潰れやズレが指標 |

| 毎日・長時間 | 数週間から1カ月 | 衛生面と支持力を優先 |

特に踵部分は最も荷重が集中するため、潰れやズレが発生しやすく、支持力の低下は歩行姿勢にも影響します。

安価な製品を長期間使用すると、逆に疲労や姿勢の歪みを招くこともあるため、早めの交換を心がけることが重要です。

衛生面の観点からも、通気性を確保し、使用後は陰干しで乾燥させることが推奨されます。

メーカー公式サイトの情報によれば、直射日光や高温乾燥は素材の硬化を促進するため避けるべきとされています。

これを守ることで、同価格帯の製品でも寿命を10から20%ほど延ばすことが可能です。

結果として、100均インソールは「短期使用・お試し・緊急代替」などの場面で非常に有効ですが、長期間の快適性やサポート性を求める場合は、中価格帯以上のインソールと併用する戦略が最もコストパフォーマンスに優れた選択といえます。

【まとめ】10cmのインソールについて

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。