「出雲駅伝 シューズ」で情報を探している方に向けて、レース特性とメーカー動向、選手の実例、規定や技術的背景までを一気に把握できるよう整理します。

出雲全日本大学選抜駅伝競走の特性を踏まえ、メーカーごとの強み、國學院大學の駅伝シューズの採用傾向、大学女子駅伝のシューズの成果、平林清澄の出雲でのシューズや篠原倖太朗のシューズの選択理由に触れます。

さらに、箱根駅伝のシューズの基礎知識や箱根駅伝で禁止されているシューズは?という疑問、厚底シューズはなぜ速いのですか?に関する知見まで、競技者視点で理解を深められる内容で解説します。

■本記事のポイント

- 出雲駅伝で求められるシューズ特性が分かる

- 主要メーカーと最新レースモデルの傾向を把握

- 代表選手の実例から選択の考え方を学べる

- 規定と技術背景を踏まえて安全に選べる

出雲駅伝でシューズの注目ポイント

出雲駅伝は6区間・45.1kmというコンパクトな構成ながら、各大学の戦略や選手の走法を反映したシューズ選びが勝敗を大きく左右します。

ここ数年で勢力図は大きく変化し、ナイキの一強時代からアディダスやアシックス、さらには新興ブランドまで多様な選択肢が台頭しています。

注目選手が履いたモデルや大学ごとの戦略的なシューズ採用、男子だけでなく女子駅伝での最新傾向まで、足元に隠された戦術を掘り下げて見ていきましょう。

出雲・全日本・大学選抜駅伝競走とシューズ事情

出雲駅伝は全6区間45.1kmの比較的短距離で構成されたスピード駅伝です。

コースは平坦な部分が多く、区間ごとの距離も8km前後に抑えられているため、トップスピードの持続や加速性能が記録を左右しやすいといわれます。

公式区間は1区8.0km、2区5.8km、3区8.5km、4区6.2km、5区6.4km、6区10.2kmであり、全体を通じてロードレースの中でも短い距離設定が特徴です。

こうした背景から、シューズにはクッション性よりも推進力や軽量性を重視する傾向が強く見られます。

近年の大会では、従来ナイキの厚底モデルが圧倒的なシェアを誇っていた状況から変化が生まれ、アディダスやアシックス、Onといったブランドが存在感を増しています。

特に2024年の出雲駅伝では、アディダスのアディゼロシリーズ(ADIZERO PRO4やADIZERO EVO1など)が複数の区間賞を獲得し、その推進力と軽さが短距離区間で優位に働いたと分析されています。

こうした変化は、各メーカーが厚底素材の改良やカーボンプレートの形状調整を進めた成果と考えられます。

また、出雲駅伝を含む三大駅伝は、それぞれ距離やコース特性が異なるため、最適とされるシューズも大きく異なります。

以下の表は、三大駅伝の特徴とシューズ選択の傾向を整理したものです。

参考:三大駅伝とシューズ傾向の違い(概要)

| 大会 | 区間数/総距離 | 地形・特性 | シューズ傾向の目安 |

|---|---|---|---|

| 出雲駅伝 | 6区間/45.1km | 平坦基調、短距離区間 | 反発とロッカー重視の軽量系 |

| 全日本大学駅伝 | 8区間/106.8km | 長丁場、部分的なアップダウン | 反発と安定性の両立 |

| 箱根駅伝 | 10区間/217.1km | 山上り・下りを含む二日間 | 区間に応じたクッションや安定性重視 |

このように、出雲駅伝では軽快さを活かすシューズが主流である一方、全日本や箱根では総距離が伸びるため安定性や耐久性がより重視されます。

したがって、各大学や選手は単にブランドの最新モデルを選ぶのではなく、大会の特性や区間の役割に応じて最適な一足を選択しているのです。

國學院大學の駅伝シューズの特徴

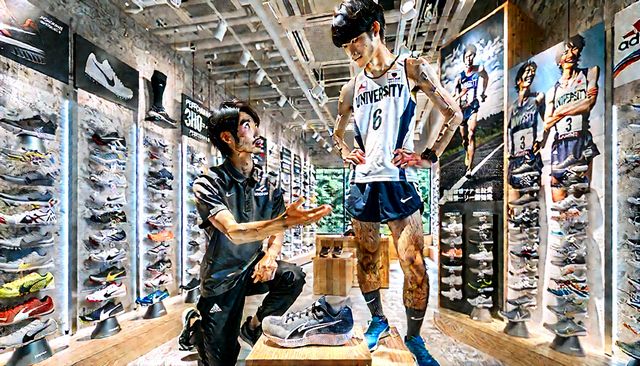

國學院大學はここ数年でシューズ戦略を大きく変え、アディダスとのパートナーシップを強めてきました。

特にレース本番ではADIZEROシリーズの採用が顕著で、出雲駅伝では6区間のうち5区間で同シリーズが着用されたという記録も報告されています。

ジョグや距離走などの日常練習では、安定感のあるAdizero SLといったトレーニング向けモデルを使い分けていると紹介されており、練習から本番まで一貫したブランド選択が行われています。

この背景には、アディダスが提供する最新素材やカーボンプレート技術が短距離区間のスピード維持に適していると評価されている点が挙げられます。

軽量で反発の強いEVO1や、汎用性の高いPROシリーズは、國學院の戦術にマッチしており、チーム全体での統一感を演出する効果もあります。

大学駅伝においては、こうした「ブランド統一」は単なるスポンサー契約の象徴ではなく、選手が練習からレースまで一貫した履き心地を得ることでコンディションを安定させるという意味でも実務的価値を持ちます。

また、複数の区間で同一モデルを採用することにより、区間間のラップタイムやシューズの摩耗傾向などを比較しやすくなるというメリットもあります。

これはデータ分析を重視する現代駅伝において重要な要素であり、シューズ選びが単なる個人の好みではなく、チーム戦略の一環として扱われていることを示しています。

平林清澄の出雲でのシューズ選び

平林清澄選手は、2024年の出雲駅伝でアディダスのタクミセン9を着用したと報じられています。

タクミセンシリーズは薄底に近い感覚を残しつつも、高反発素材と軽量設計を組み合わせたレーシングシューズであり、ピッチ走法を得意とするランナーに適しているとされています。

出雲駅伝は距離が比較的短く、加速とテンポ維持が勝負の鍵となるため、軽快な蹴り出しが可能なモデルは大きなアドバンテージとなります。

タクミセン9はソール厚が適度に抑えられているため、接地感が鋭く、細かなリズム変化に対応しやすい点も評価されています。

特に高速区間でライバルとの競り合いが多発する2区や3区のような場面では、この特性が顕著に表れると考えられます。

この選択は、平林選手の走法や戦術を反映しており、単にブランドの人気モデルを履くのではなく、個々の身体特性や区間の役割を考慮したうえでの判断であるといえます。

近年は各メーカーが厚底モデルの改良を重ねていますが、タクミセンのように軽量性を前面に出す設計は、短距離区間に特化した選手には依然として大きな魅力を持っています。

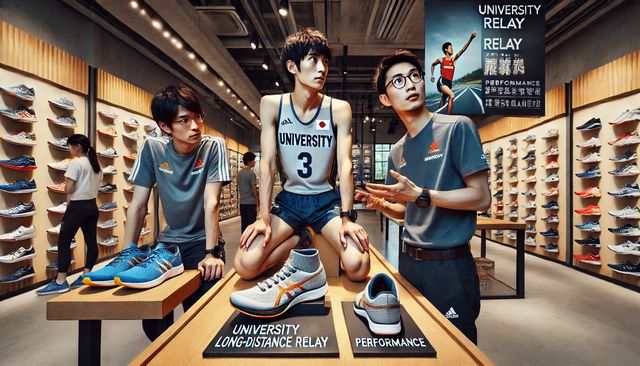

篠原倖太朗のシューズに注目

駒澤大学の篠原倖太朗選手は、2024年の出雲駅伝でOnの白いプロトタイプを着用してアンカーを務めたと報じられています。

Onはスイス発のブランドで、CloudTecと呼ばれる独自のソール構造によって接地時のクッションと反発の両立を図っている点が特徴です。

篠原選手が実戦でプロトタイプを使用したことは、メーカーと選手の間で綿密なフィードバックのやり取りがあったことを示しており、レースを通じて得られたデータが開発に直結するケースとして注目を集めました。

さらに2025年には篠原選手がOnと正式なアスリート契約を結んだことが公表され、シューズ選択が一過性ではなく長期的な戦略の一環であることが明らかになりました。

この契約により、篠原選手はトレーニングからレースまで一貫してOnのシューズを利用する可能性が高まり、製品改良や次世代モデルの開発に直接貢献することも期待されます。

駅伝界全体にとっても、ナイキやアディダス以外のブランドがトップレベル選手と契約を進める流れは、多様化を後押しする大きな動きだと考えられます。

駅伝というチーム競技では、シューズの選択が個人の記録だけでなくチーム全体の戦術に影響します。

篠原選手のようなトップランナーが新興ブランドのプロトタイプを選ぶことは、シューズの可能性を広げ、他の選手や大学が新しい選択肢を検討する契機にもなり得ます。

メーカー別で見た出雲駅伝シューズの傾向

ここ数年の出雲駅伝を含む三大駅伝では、メーカーの勢力図が大きく変わってきました。

2018年以降はナイキの厚底モデル「ヴェイパーフライ」や「アルファフライ」が圧倒的なシェアを誇りましたが、2023年頃からアディダス、アシックス、プーマ、Onなどが最新技術を投入し、区間上位選手に採用される事例が増えています。

アディダスは特に2024年大会で成果を挙げ、ADIZERO PRO4やEVO1が複数の区間賞を獲得しました。

軽量性と反発性を兼ね備えたこれらのモデルは、短距離区間の多い出雲駅伝と相性が良く、結果としてブランド全体の評価を押し上げました。

一方、アシックスはメタスピードシリーズを進化させ、長距離区間での安定性と推進力を提供しており、全日本や箱根での採用率が高まっています。

プーマはニトロフォームを搭載したモデルで、適度なクッションと反発を提供し、バランスの取れた性能が評価されています。

さらにOnはプロトタイプを経て正式モデルの投入を進めており、篠原選手との契約を通じて駅伝界への影響力を拡大しています。

このように、各ブランドが競争力を高めることで、選手や大学が自らの戦略や走法に合ったシューズを選択できる環境が整いつつあります。

シューズの多様化は、選手にとって選択肢が広がると同時に、どのブランドのどのモデルが自分の走りに最も合致するかを見極める難しさも増しています。

そのため、試合前には必ず複数モデルを試し、実際のレースペースで確認する取り組みが一般的となっています。

こうした科学的かつ実証的なシューズ選びの流れは、今後さらに加速すると考えられます。

大学女子駅伝のシューズの最新事情

大学女子駅伝でも近年はシューズ選択が大きな注目点となっています。

全日本大学女子駅伝では、アディダスのPRO4が複数の区間賞で結果を残したことが報告され、軽量で反発性に優れた新世代レーシングモデルが女子選手のパフォーマンスを高めていると評価されています。

女子選手は体格や筋力に幅があるため、シューズに求められる要素も男子と比べて多様です。

剛性の高すぎるプレートを搭載したモデルは合わないケースもあるため、適度な柔軟性とサイズのフィット感が重要となります。

特に女子駅伝では、シューズが脚の疲労やけが防止に与える影響が大きく、最適なモデル選びが記録を左右する場面も少なくありません。

さらに、女子チームの場合はスポンサーとの関係で複数ブランドを使い分けるケースも見られます。

これにより、個々の選手が自身に合ったシューズを選びやすくなり、結果的にチーム全体のパフォーマンス向上につながっています。

大学女子駅伝のシューズ事情は男子に比べて情報が少ないものの、年々注目度が高まり、今後はさらに詳細な分析が進むと予想されます。

出雲駅伝のシューズと他大会との比較

出雲駅伝は短距離区間主体のスピード勝負ですが、全日本大学駅伝や箱根駅伝では距離や地形が大きく異なり、シューズに求められる性能も大きく変わります。

特に山上り・下りを含む箱根駅伝では、軽さよりも安定性や耐久性が優先され、規定に基づく使用制限も存在します。

さらに注目を集める厚底シューズの仕組みや、選手が最適な一足を選ぶ条件までを詳しく解説していきます。

箱根駅伝のシューズ事情と違い

箱根駅伝は正月に行われる大学駅伝の最高峰であり、往路と復路を合わせて全10区間217.1kmに及ぶ長大なロードレースです。

出雲駅伝が短距離区間を主体としたスピード勝負であるのに対し、箱根駅伝では長距離を走り抜く耐久力と安定性が強く求められます。

特に注目されるのが5区(山上り)と6区(山下り)で、標高差や斜度が極めて大きく、通常の平坦路とは異なる負荷が脚にかかることです。

山上りの5区は標高差800mを超える過酷な登坂であり、筋持久力に加え、蹴り出しをサポートする前足部のロッカー形状や剛性が有利に働くと考えられています。

一方の6区は下りが中心で、膝や足首に強い衝撃が加わるため、ブレーキングを安定させるクッション性や接地コントロール機能が不可欠です。

このように箱根駅伝では、単に軽快さを重視する出雲駅伝とは異なり、路面や区間特性ごとに異なる最適解が存在します。

また、箱根駅伝の総距離はマラソンの5倍以上に相当するため、シューズの耐久性やフォーム維持への寄与も重要な要素となります。

長時間走行による疲労を軽減しつつ、後半まで安定したパフォーマンスを維持できるシューズが重宝されるのです。

このような特性から、選手やチームは出雲駅伝用の軽量モデルと箱根駅伝用の耐久・安定型モデルを使い分ける傾向が強まっています。

箱根駅伝で禁止されているシューズは?

箱根駅伝は公道を舞台としたロードレースであるため、世界陸連(World Athletics)が定めるシューズ規定に準拠しています。

特に注目すべきはソールの厚さに関する制限で、最大40mmまでと定められています。

これは過度な反発力や推進力を抑制し、公平な競技環境を維持するための国際基準です。

さらに、競技で使用するシューズは世界陸連が公開している承認リストに掲載されている必要があり、承認外のモデルや規定を超える厚底シューズは使用できません。

2024年11月以降、日本陸上競技連盟においても国内大会に向けて改めて規定の徹底が通達され、各大学に対して公式リストに基づいた確認が義務付けられました。

したがって、出場校や選手は使用予定のシューズが承認済みであるかを事前に確認し、規定違反による失格リスクを避ける必要があります。

規定の導入により、近年急速に普及した厚底シューズの性能が一定程度抑制された一方で、各メーカーは規定内で最大限の推進効率を発揮できるように素材開発やプレート構造の工夫を重ねています。

これにより、駅伝に出場する選手は最新モデルを用いながらも、ルールに則った公平な条件でレースに臨むことが可能となっています。

なお、公式の承認リストは世界陸連の公式サイトから確認することができます(出典:World Athletics「Approved Shoe List」)。

厚底シューズはなぜ速いのですか?

厚底シューズが競技力向上に寄与するとされる理由は、大きく三つの要素に分けられます。

第一に、ミッドソールに使用される反発弾性の高い素材です。

従来のEVA素材に比べて軽量でエネルギーリターン率の高いPEBA系フォームなどが採用されることで、接地時の力を効率的に推進力へ変換することができます。

第二に、ソール形状に導入されるロッカーデザインです。

前足部をカーブさせた構造により、体重移動がスムーズに行われ、蹴り出し時の推進効率が高まります。

これは長距離において特に効果的で、ランナーが一定のリズムを維持しやすくなる要素です。

第三に、カーボンプレートやグラスファイバー製の剛性要素です。

これらのプレートがソール内部に搭載されることで、シューズ全体の剛性が高まり、足関節の余計な可動を抑えつつ推進方向へのエネルギー集中が可能になります。

日本臨床スポーツ医学会誌に掲載された研究レビューでは、厚底と剛性要素が足部関節の仕事量を変化させ、ランニングエコノミーの改善に寄与する可能性があると報告されています。

もっとも、厚底シューズは全てのランナーに万能というわけではなく、安定性の低下や動作フォームへの影響には個人差があります。

特に筋力や足首の可動性が十分でないランナーが厚底を使用すると、逆にフォームを乱す可能性も指摘されています。

そのため、厚底モデルを選択する際には練習段階で複数回のテストを行い、自身の走法に適合するかどうかを慎重に見極めることが推奨されます。

駅伝選手に選ばれるシューズの条件

駅伝競走においてシューズが果たす役割は非常に大きく、各区間の特性や選手個々の走法に応じて最適解が異なります。

特に三大駅伝のようにコース環境や距離が多様な大会では、同じチーム内でも履かれるシューズは大きく分かれます。

まず、短距離区間においては軽量性と回転のしやすさが重視されます。

1区や2区のように序盤からスピードを求められる場面では、厚さを抑えつつ反発力を高めたモデルが有利に働きます。

こうしたモデルはピッチ走法に適し、速いテンポでリズムを刻む選手に選ばれることが多いのです。

長距離区間では反発と安定性のバランスが求められます。

20km前後を走る全日本大学駅伝の7区や箱根駅伝の9区などでは、エネルギー効率を高めつつ脚の疲労を軽減できる厚底モデルが主流となっています。

特に40mmの規定内であっても反発弾性の高い素材やカーボンプレートを搭載することで、安定と推進を両立させる工夫がなされています。

下り区間では接地の安定性と路面把握性が不可欠です。

箱根駅伝の6区のような急勾配の下りでは、シューズのブレーキ性能が不足すると膝や足首に大きな負担がかかります。

そのため、グリップ力やソールの柔軟性を重視したモデルが選択される傾向にあります。

上り区間では前足部のロッカー形状と蹴り出し効率が評価されます。

登坂は推進力を維持するためにエネルギー消費が大きいため、シューズが効率よく体重移動をサポートするかどうかが記録に直結します。

加えて、足型との相性やサイズの刻みも重要な条件です。

日本人ランナーは幅広甲高の足型が多いとされるため、ブランドごとに異なるラスト形状との適合性がパフォーマンスに直結します。

さらに、アッパーの保持性能は長時間走行でのブレを防ぎ、靴擦れや故障のリスクを減らす役割を果たします。

また、駅伝は冬季の大会が多いため、路面が濡れる局面でのグリップ性能や寒冷環境における素材硬化の影響も無視できません。

実際に日本陸上競技連盟の資料でも、雨天や低温下での性能変化に関する注意が記載されています。

こうした環境要因を加味し、試合前には必ず複数回の試走を行い、フィードバックを得ながら最適化を進めることが推奨されます。

したがって、駅伝選手にとってのシューズ選びは単なる好みの問題ではなく、区間特性・身体特性・気象条件の三要素を総合的に踏まえた戦略的判断となります。

シューズの選定精度が高まることで、最終的な順位やタイムに直結することは疑いなく、現代駅伝の戦術において不可欠なテーマとなっています。

【まとめ】出雲駅伝のシューズについて

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。