全日本大学駅伝エース区間について知りたい読者の多くは、どの区間にエースを置くべきか、コース特徴や高低差、過去の区間記録と結果の読み方、そしてゴール地点の状況までを一度に把握したいと考えます。

本記事では、まず全体像のコース紹介から入り、コース地図やコースのグーグルマップを使った確認方法を示し、実戦に直結する準備と戦術を整理します。

さらに、風やアップダウンといった高低差の影響を踏まえてペース設計の要点をまとめ、区間記録と過去の好走例から傾向を読み解きます。

最後に、直近の結果の見方や予選会の位置づけを押さえつつ、出雲駅伝のエース区間との違いを比較し、全日本大学駅伝エース区間の実践的な考え方をわかりやすく解説します。

■本記事のポイント

- エース区間を見極めるための判断基準がわかる

- コース地図とグーグルマップの具体的な使い方を学べる

- 高低差を踏まえた配分と補給の考え方を理解できる

- 結果や区間記録の読み方と活用法を身につけられる

全日本大学駅伝エース区間の基本情報

全日本大学駅伝におけるエース区間は、各大学の戦略や選手層を映し出す舞台として特別な注目を集めます。

距離の長さや地形だけでなく、風向や気温、給水ポイントの位置までが勝敗を左右し、単独走の適性や持久力が試される区間です。

この区間で築いた差は、後続区間の戦況を大きく変えるため、まさにレース全体の心臓部とも言える存在です。

ここからは、コース全体の紹介や特徴、地図を使った分析、グーグルマップの活用、高低差への対応、さらには過去の区間記録まで、多角的に掘り下げて解説していきます。

コース紹介と全体像

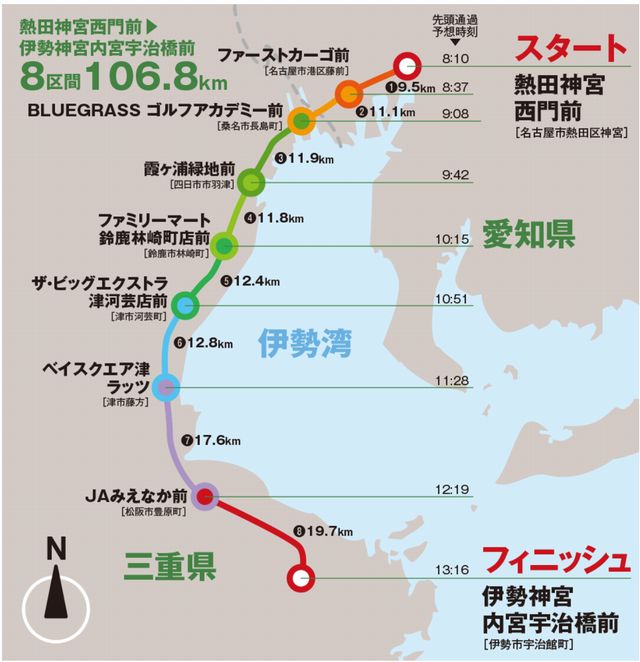

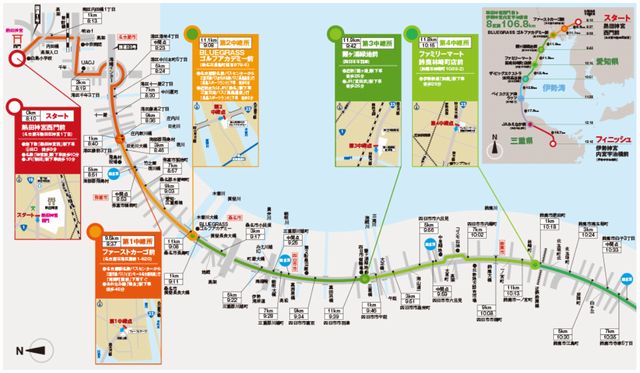

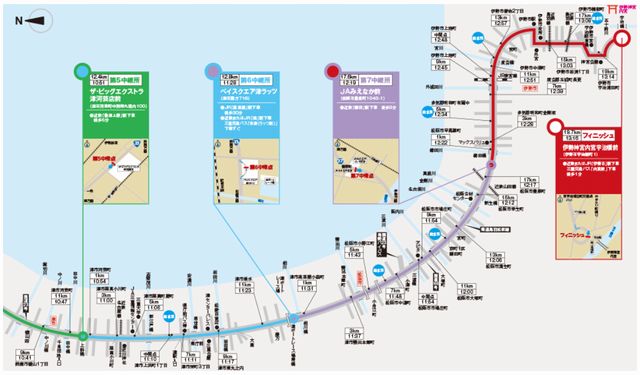

全日本大学駅伝は、毎年11月に開催される大学三大駅伝のひとつであり、愛知県名古屋市の熱田神宮から三重県伊勢市の伊勢神宮までの約106.8kmを舞台に繰り広げられる競技です。

全8区間で構成され、各大学が精鋭選手を配置して襷をつなぎます。

その中でも特に注目されるのが「エース区間」であり、各校が最も実力のあるランナーを投入する区間として知られています。

エース区間の位置づけは単純に距離の長さだけで決まるわけではありません。

たとえば、距離が最も長い区間は必然的に注目度が高くなりますが、風の影響を強く受ける沿岸部や、緩やかな高低差が続く区間などは、選手の特性が勝敗を大きく左右するため「事実上のエース区間」とみなされることがあります。

したがって、毎年のコース設計や天候、さらには各校の選手層によって、どの区間がエース区間とされるかが微妙に変化します。

レース展開は序盤で集団走が形成されやすく、中盤から徐々に差が広がり、終盤に勝負が決するというのが一般的な流れです。

エース区間では、単独走の耐性やペース維持能力が特に求められ、さらに風への耐性や心肺機能の強さが試されます。

これらの要素を総合的に見極めることが、大学ごとの戦略において決定的に重要となります。

過去の大会においても、エース区間でのわずかな差が総合順位に直結した事例は数多く存在します。

たとえば、強豪校がエース区間で主導権を握ると、後続校が追い上げる展開を強いられ、その後の区間で無理を強いることになりやすいのです。

このように、エース区間は単なる1区間ではなく、レース全体の命運を左右する戦略的拠点といえます。

コース特徴と注目ポイント

全日本大学駅伝のコースは、基本的には平坦基調で走りやすいとされますが、細かいアップダウンや風の影響が積み重なることで、選手の体感負荷は予想以上に大きくなります。

特に長い直線区間では、単独走となった場合にペース維持が難しくなることが多く、実際のレース結果に大きな差を生む要因となります。

注目すべき具体的なポイントは以下の通りです。

●風向と風速の季節傾向:東海地方の沿岸部は秋から冬にかけて北西の季節風が強まるため、風向を考慮したペース配分が必要です。

気象庁の統計によれば、11月上旬は平均風速が4から5m/sに達する日も多く、選手にとっては明確な戦術要因となります(出典:気象庁「過去の気象データ検索」)。

●長い直線区間での単独走耐性:追い風ならスピードに乗りやすい一方、向かい風では消耗が激しく、後半の失速を招く危険があります。

チームとしては、ここにペースメーカー型のランナーを置くか、絶対的なエースを起用するかの選択が重要になります。

●給水ポイントの位置と補給のしやすさ:給水所の位置は選手のリズムに影響します。

補給が適切にできなければ後半のパフォーマンス低下に直結します。

特に、長距離区間での水分・エネルギー補給は走りの安定性を左右します。

●路面の質と脚への反発の相性:舗装路の硬さや路面の摩擦係数は、選手の脚への負担や反発力の利用効率に直結します。

硬めの路面はスピードが出やすい反面、脚の疲労も蓄積しやすいため、選手の筋力やランニングフォームに応じた適性が問われます。

これらを総合的に分析し、巡行速度を落とさずに押し切れるかを判断することが、エース区間の走者選定の大きな鍵となります。

コース地図で見るルート概要

コース地図を確認することは、レース戦略を立てるうえで欠かせません。

単に距離や区間の長さを知るだけでなく、実際のルートに含まれる曲がり角、橋、トンネル、沿岸部といった特徴的なポイントを把握することが求められます。

特に風の影響を受けやすい地点や、集団走行が乱れやすい場所を事前に特定しておくことは、レース本番でのリスク回避につながります。

たとえば、橋の上は風が吹き抜けやすく、ランナーが急激に体力を奪われる要因となります。

また、緩勾配の開始点と終了点を正確に把握することで、ラップ設計をスムーズに行え、ペースの凹凸を最小限に抑えることができます。

地図確認の実務ポイント

●分岐や合流の位置を1kmごとにマーキングする

●追い風区間と向かい風区間を色分けする

●勾配変化点に合わせて補給やフォームの切り替えを計画する

こうした実務的な準備は、単なるシミュレーションではなく、実際の走りに直結します。

特にエース区間では、前後の流れを大きく変える可能性があるため、詳細な地図確認が勝敗を左右する要因の一つになると考えられます。

コースのグーグルマップ活用方法

全日本大学駅伝の準備において、グーグルマップは現地を訪れることが難しいチームや個人にとって非常に有効な手段となります。

特にストリートビューや地形図レイヤーといった機能は、実際のコースを走る前に路面や景観、起伏を視覚的に理解するための強力なサポートツールです。

まず、ストリートビューを利用すると、道路の幅員や路肩の状況、舗装状態を細かく確認できます。

これは特に直線区間や橋梁部分で有効であり、風の通り抜け方や路面の摩耗度合いを事前に把握することが可能です。

さらに、地形図レイヤーを重ねれば、細かい標高差を確認でき、どの地点で脚に負荷がかかるかを予測できます。

加えて、距離測定機能を使って1kmごとのスプリットを引き、想定ラップとの整合性を確認することで、練習計画や補給戦略の精度が高まります。

風が強まる沿岸部や市街地の合流点といった要所をピン留めしておけば、レース当日の判断スピードも格段に向上します。

活用の流れとしては、まずルート全体をトレースし、次に風の影響を受けやすい開けた区間を特定します。

その後、勾配の始点と終点をピン留めし、最後に給水や応援が集中するポイントを把握します。

このように段階的に情報を積み重ねることで、レース戦略の完成度を高められるのです。

高低差から見る戦略の違い

高低差はエース区間における戦略設計の根幹を成します。

仮に平坦なコースが多いと言われる全日本大学駅伝でも、細かいアップダウンの積み重ねはランナーの心拍数や筋疲労に大きな影響を及ぼします。

そのため、走り方を高低差ごとに最適化することが求められます。

緩やかな上りが続く場合は、ストライドを伸ばすよりもピッチを一定に保つことが有効です。

心拍の上昇を抑えつつ、効率的に前へ進むリズムを維持することが後半の持久力に直結します。

反対に緩やかな下りが続く場合は、重心をやや前に移し、接地時間を短くすることが鍵となります。

過度にブレーキをかける走り方は脚への衝撃を増やすため、スムーズな加速を意識することが望まれます。

また、小刻みな起伏が繰り返される区間では、リズムを保ちつつ酸素負債をため込まないことがポイントです。

急な勾配変化でスピードを無理に上げると、後半に失速を招きやすいため、呼吸のリズムを崩さない走法が勝敗を分けます。

| 高低差のパターン | 走り方の焦点 | リスク回避の要点 |

|---|---|---|

| 緩上りが持続 | ピッチ維持と腕振りの同調 | 前半の過度な心拍上昇を抑える |

| 緩下りが持続 | 接地短縮と重心移動 | ブレーキ走法を避け脚の叩き付けを減らす |

| 小刻みな起伏 | リズム重視のペース波形 | 勾配始点での急加速を控え酸素負債を作らない |

このように高低差への適応は、単なる体力勝負ではなく、効率的なランニングメカニクスと戦術眼に基づいて行う必要があります。

エース区間が山型の負荷を含む場合は耐乳酸能力に優れる選手が有利となり、逆にフラットでスピードが求められる場合は巡航型ランナーが適任となります。

区間記録と過去の好走例

区間記録は、エース区間の価値を測る際に欠かせない指標です。

ただし、記録を単純に比較するのではなく、その背後にある条件を分析することが不可欠です。

たとえば、同じタイムであっても強い向かい風の中で出された記録は、追い風の条件で達成された記録よりも価値が高いと考えられます。

また、湿度や気温の影響も無視できません。

気象庁が公開する過去の気象データを参照すると、11月上旬の名古屋から伊勢にかけての平均気温は12から15℃程度で、マラソンや駅伝には比較的適した気候とされています。

過去の好走例を分析する際は、秒数だけではなく以下の観点を重視します。

●区間通過時の順位や集団の有無

●単独走か集団走かによる効率の違い

●前後区間の走者配置との相性

●給水や補給のタイミング

これらを加味すると、表面的な記録の差以上に、選手やチームの戦略性、再現性のある強さが浮かび上がります。

たとえば、過去には単独走で区間記録を樹立した選手もいれば、集団での駆け引きを経て記録的な好走を残した事例もありました。

| 観点 | 重要性 | チェック方法 |

|---|---|---|

| 気象条件 | ペース維持力に直結 | 当日の実況記録や大会資料で確認 |

| レース展開 | 単独走の有無で効率が変化 | 通過順位とラップの波形を見る |

| 補給と給水 | 後半の落ち込み抑制 | 給水位置と摂取のタイミングを把握 |

| 前後区間の相性 | チーム戦術の整合性 | 起用選手のタイプ配列を検討 |

このように多角的な視点で区間記録を相対化することで、単なる数字以上の意味を見出すことが可能です。

これにより、選手起用の参考となると同時に、大学ごとの戦術の違いをより深く理解できるようになります。

全日本大学駅伝エース区間の見どころ

全日本大学駅伝のエース区間は、各校の力が最も鮮明に表れる場面であり、区間ごとの結果から大学の実力差を読み解くことができます。

また、伊勢神宮前という特別なゴール地点は選手の心理やレース演出にも影響を与え、最後の数秒を大きく左右します。

さらに、予選会を経て挑む大学とシード校の準備環境の違いは、エース区間の戦い方にも直結します。

そして、同じ「エース区間」であっても、出雲駅伝との比較から大会ごとの特性の違いが浮かび上がります。

ここからは、それぞれの観点を丁寧に掘り下げて解説していきます。

結果から見る大学の実力差

大学駅伝における「結果」を評価する際、単に総合順位だけを確認するのでは不十分です。

重要なのは、各区間の中でも特にエース区間でどれだけ流れを変えたか、そしてその差がその後の区間運営にどう影響を及ぼしたかという点です。

エース区間で築いたリード(いわゆる「貯金」)は、次区間以降の選手が心理的・戦術的に余裕を持って走れる材料となり、逆に遅れ(「赤字」)を作ってしまうと後続の選手に過大な負担を課す結果となります。

区間内のラップ推移を細かく観察することは、チームの仕上がり具合やピーキング(試合に向けての調整力)の成否を判断する上で非常に有効です。

例えば序盤から飛び出してラップを落とした場合は調整不足が疑われる一方、序盤を抑えて終盤でしっかり粘れている場合は、体力配分や持久力の完成度が高いと評価できます。

また、総合力の高い大学はエース区間一本槍の戦略ではなく、他区間の安定性も加味した全体設計が巧みです。

特に優勝経験を持つ常連校は、エース区間で大きく差をつけなくても、前後の区間でタイムロスを最小限に抑えるバランス設計を取るケースが多いです。

エース区間での記録や順位は注目されやすいものの、それ自体が総合優勝を保証するわけではないため、チーム全体の戦略の中で「どこを勝負所と見なしたか」を立体的に評価することが、真の実力差を見極める鍵となります。

ゴール地点の特徴と演出

全日本大学駅伝のゴールは伊勢神宮の宇治橋前に設けられます。

この神聖な場所は、歴史的景観と大勢の観客による独特の緊張感を生み出し、走者にとっては特別な舞台です。

競技場のトラックとは異なり、石畳や舗装道路が続くゴール付近は比較的整備されていますが、疲労がピークに達している選手にとっては、わずかな段差やカーブでさえも脚への大きな負担となります。

さらに、残り距離の掲示や実況の盛り上がりは選手に強い心理的影響を与えます。

声援が後押しとなり加速につながるケースもあれば、逆に力みが生じてフォームが崩れるケースも見られます。

そのため、エース区間を任された選手は、フィニッシュに近づくほどフォームの安定性を意識し、ラストスパートに備えて効率的な動きを維持する必要があります。

観客側の観戦ポイントとしては、フィニッシュ付近は混雑が予想されるため、事前にアクセス経路を調べ、応援の導線を確保することが推奨されます。

選手にとっても、ゴール直前の給水やラスト数百メートルのスパート位置を具体的に決めておくことで、数秒単位の差を生むことが可能になります。

これは特に上位争いや区間賞を狙う場面で決定的な意味を持ちます。

予選会と本戦への影響

全日本大学駅伝はシード校と予選会通過校で構成されますが、両者の準備環境には明確な差があります。

予選会を経て出場する大学は、まず出場権を得るために夏以降の段階で負荷の高い調整を強いられます。

その結果、本戦直前のコンディション作りや疲労回復が難しくなることも少なくありません。

これに対し、シード校は早い段階から出場が確定しているため、ピーキングや区間オーダーに時間をかけ、戦略的にエース区間へ照準を合わせることが可能です。

予選会通過校は勢いを持ち込める利点がありますが、疲労管理が最大の課題となります。

特にエース区間に誰を配置するかは、直前の走破データや練習タイムをもとに判断されます。

監督やコーチは、選手の適性を「巡航型」「切り替え型」「単独走耐性型」「集団走志向型」といった観点から分類し、本戦で最大限力を発揮できる区間に割り当てます。

例えば、予選会で単独走に強さを見せた選手は、エース区間での抜擢候補となることが多く、逆に集団走で力を発揮した選手は比較的混戦になりやすい区間に配置されます。

こうした適材適所の戦略を反映することで、エース区間においても再現性の高い結果を導くことが可能になります。

出雲駅伝のエース区間との比較

全日本大学駅伝と並ぶ大学三大駅伝のひとつである出雲駅伝は、開催時期や距離構成、コース特性において大きく異なる点を持っています。

出雲駅伝は例年10月上旬に島根県出雲大社をスタートし、松江を経由して出雲ドームに至る全6区間・約45kmで争われます。

総距離が全日本大学駅伝の半分以下であり、区間数も少ないため、序盤からスピード勝負となりやすいのが特徴です。

このため、出雲駅伝のエース区間では、高速巡航能力やスピードの切り替えが特に重視されます。

距離が短い分、一瞬の加速や細かいリズムチェンジが勝敗を左右し、持続的なスタミナよりも瞬発的なパワーとスピード耐性が鍵となります。

一方で、全日本大学駅伝のエース区間は距離が長く、風や高低差といった外部要因が影響するため、持久力や安定した巡航性能が最重要視されます。

同じ「エース」として起用される選手でも、求められる資質や戦術は大きく異なるのです。

この違いを理解することで、大学ごとの戦術の幅が広がります。

たとえば、スピードに強い選手を出雲で起用し、持久力に優れた選手を全日本で投入するなど、駅伝ごとに最適化されたエース戦略を組むことが可能です。

過去には、出雲駅伝で区間賞を獲得したスピードランナーが全日本では序盤で失速する一方、全日本で圧倒的な力を発揮したスタミナ型選手が出雲ではスピード不足に苦しむといった事例もあります。

| 比較軸 | 全日本大学駅伝 | 出雲駅伝 |

|---|---|---|

| 開催時期 | 秋の中盤で持久的 | 秋の序盤で高速展開 |

| 区間数 | 多区間で配分設計が重要 | 少区間で一撃の破壊力が重要 |

| 流れ | 中盤以降の主導権争いが焦点 | 序盤からの先行逃げ切りが焦点 |

| エース起用 | 持続力重視で単独走耐性が鍵 | 速い巡航と切り替えの鋭さが鍵 |

この比較から浮かび上がるのは、同じ主力選手であっても、大会ごとに最適区間や役割が異なるという事実です。

出雲駅伝では短距離での爆発力が求められる一方、全日本大学駅伝では長距離での安定した粘りが問われます。

したがって、チームとしては大会の特性に応じて適材適所でエースを起用しなければなりません。

全日本大学駅伝のエース区間は持続力型の選手に有利であり、出雲駅伝のエース区間は瞬発力型の選手が輝く舞台です。

両駅伝を通じてチームがどのように選手を使い分け、戦略を立てているかを分析することは、各大学の戦術力や選手育成方針を理解する上でも大きなヒントとなります。

【まとめ】全日本大学駅伝エース区間について

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。